2019年2月25日(月曜日)

二月末,梅花の季節です。関西には梅の名所は沢山あるが,京都・北野天満宮に出かけることに。25日は梅花祭が催され,近くの花街・上七軒の芸妓・舞妓さんも参加されるということが決定打になりました。周辺には平野神社,千本釈迦堂,千本ゑんま堂などもあるので,時間がある限り周ってみるつみり。

北野天満宮へ

京都の街中にある北野天満宮は,交通の便がよさそうでいて,やや不便な所です。京阪,阪急,JRどれを利用しても直接行けない。いろいろ考えた末,阪急で嵐山まで行き,嵐山電車を利用することに。嵐電の終点が北野白梅町駅で,北野天満宮はすぐだ。その途中にある地蔵院,大将軍八神社に寄ってから北野天満宮に入る。

北野天満宮の正面は今出川通りに面している。そこには一の鳥居が建つのだが,大鳥居が埋め尽くされんばかりに露店がひしめいている。菅原道真の誕生日と、亡くなられた日が25日であったということもあり、毎月25日は天神さんの縁日で,境内で骨董市が開かれる。特に2月25日は菅原道真の命日にあたるので盛大な骨董市となり,人々で大賑わいとなる。境内の外にまで露店があふれています。

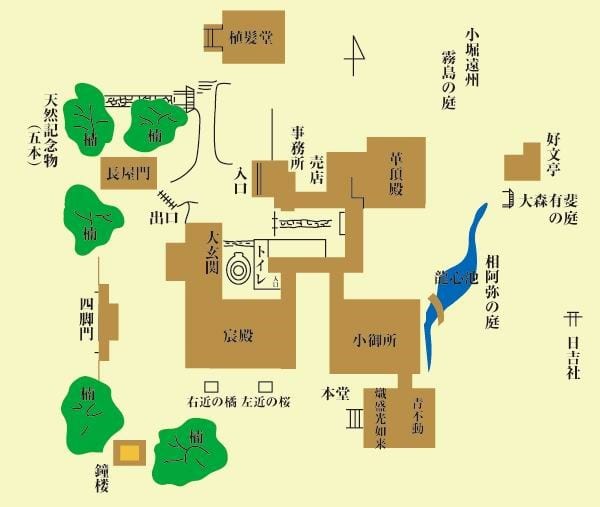

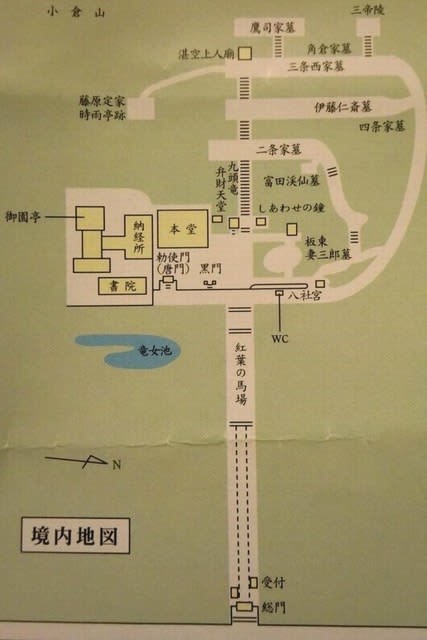

境内図と歴史

(境内に掲示されている境内図)

北野天満宮は菅原道真(845-903)を神として祀る神社です。

道真の生まれた菅原家は、曽祖父の代から文筆をもって朝廷に仕え、祖父、父ともに学者の最高位である文章博士に任命されていた学者一族だった。その影響か、道真も5歳で和歌を詠み、10歳過ぎで漢詩を創作したという。23歳で文章得業生、33歳の若さで式部少輔、文章博士となり、学者としては最高の栄進を続けた。宇多天皇、醍醐天皇に重用され,昌泰2年(899年)には右大臣にまで登りつめる(55歳)。

ところが二年後の延喜元年(901) 正月25日、突如として右大臣の地位を解任され、九州の太宰府へ左遷された。ライバルであった左大臣・藤原時平によって 「菅原道真は、娘が嫁いだ醍醐天皇の弟、斎世親王を担いで天皇の廃立を企てている」と讒言されたのです。道真は太宰府で半ば軟禁状態のまま失意の日々を送り、延喜3年(903)2月25日に望郷の念を抱いたまま非業の死を遂げた(59歳)。

道真の死後、京の都では疫病がはやり、醍醐天皇の皇子が相次いで病死、道真追放を画策したとされる藤原時平以下の関係者が次々変死し、時平の縁者も若死にするという変事が続く。世間では、道真の祟りであるという噂が広がっていった。

祟りを恐れた朝廷は、延長元年(923)左遷証書を焼却し道真を右大臣に戻したり、正二位を追贈したりするが怪異は収まらない。

延長8年(930)の6月26日、清涼殿に落雷があり多くの官人が雷に撃たれて死亡した。

その後も天災,地震などが続く。これは道真の祟りだとされ、御霊信仰と結びついて恐れられた。

こうした中で北野天満宮が創建された。公式サイトに「北野天満宮の創建は、平安時代中頃の天暦元年(947)に、西ノ京に住んでいた多治比文子や近江国(滋賀県)比良宮の神主神良種、北野朝日寺の僧最珍らが当所に神殿を建て、菅原道真公をおまつりしたのが始まりとされます。」とある。

これは多治比文子らに「北野に社殿を造り自分を祀るように」との御託宣があったからだとされる。その後に藤原時平の甥・藤原師輔が自分の屋敷の建物を寄贈して、壮大な社殿に作り直された。

永延元年(987)には一条天皇から「北野天満宮天神」の神号が贈られる。道真は天神(雷神)として神格化され、全国各地に道真を祀る神社が建立されていった。

正暦4年(993)には、朝廷から菅原道真に正一位・右大臣・太政大臣の官位が贈られた。

以来,「国家の平穏を祈る神社」として皇室からの厚い信頼を受け行幸が続いた。逆に,いかに道真の怨霊を怖れていたかがわかります。

室町時代の文安元年(1444)年、戦火により炎上し一時衰退する。

その後建て直され,天正15年(1587)10月には豊臣秀吉によって「北野大茶湯」が催された。

1607(慶長12)年、秀吉の遺命により豊臣秀頼が社殿を造営する。

江戸時代には道真の御霊としての性格は薄れ、「学問の神様」として広く信仰されるようになった。

「江戸時代には、各地に読み書き算盤を教える寺子屋が普及し、その教室に天神さまがおまつりされたり、道真公のお姿を描いた「御神影」が掲げられて、学業成就や武芸上達が祈られてきました。このことがのちに「学問の神さま」、「芸能の神さま」として皆さまに広く知られるようになった所以です。現在、全国各地には道真公をおまつりした神社が、およそ1万2000社あるとも言われ、その多くは当宮から御霊分けをした神社です。」(公式サイトより)

一の鳥居から参道へ

高さ11.4mの大鳥居は大正10年10月に建立された。上部に掲げられた扁額「天満宮」は高さ2.7m・幅2.4m、平成26年に修復されたので新しい。

一の鳥居から楼門までの参道には二の鳥居,三の鳥居がある。

梅の名所だけあって狛犬の台座にまで梅の絵が描かれています。

楼門までの参道には骨董品を並べた露店がひしめく。参道には幾つか見所があるが,探すのに一苦労する。露店のテントが邪魔で参道脇が見通せない。見つけても店が邪魔で近づけないのです。

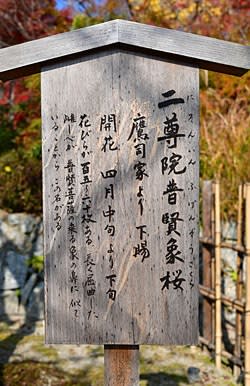

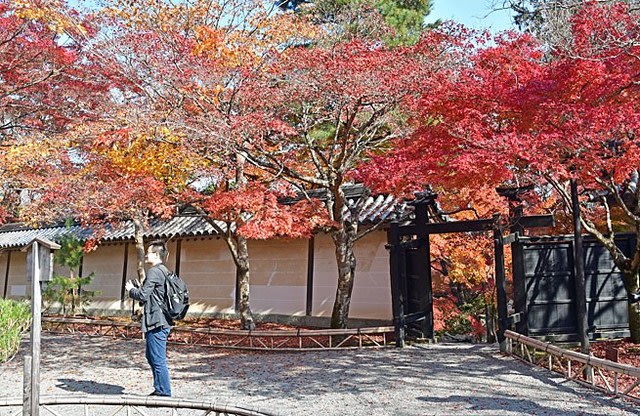

露店の僅かな隙間を通って参道の右側に入り込む。この右側は「右近の馬場」と呼ばれ「右近衛大将だった菅原道真公が好まれた右近衛府の馬場,俗に右近の馬場という。桜狩が行われた程の桜の名所」と説明板が立つ。

現在は「右近の車場」と化しているが。

まず,右側の参道裏に入り込みます。最初に石の玉垣で囲まれ「影向松(ようごうのまつ)」と名付けられた神木があります。菅原道真が肌身離さず持っていた仏舎利が、道真の死後に大宰府から飛来してこの松にかかったとという。そして「立冬から立春前日までに初雪が降ると天神さまが降臨され、雪見を愛でながら詩を詠まれるという伝説があり、現在でも初雪が降った日には、硯と筆と墨をお供えして「初雪祭」の神事を行っています。」(公式サイト)そうです。

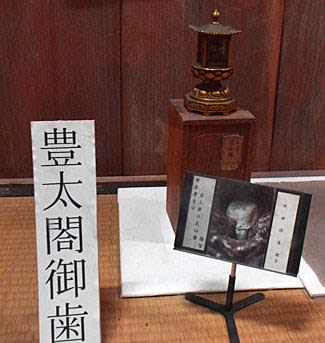

豊臣秀吉が天正15年(1587)に催した「北野大茶湯」で、お水を汲んだと伝わる井戸です。「太閤井戸」と呼ばれている。近くに石碑「北野大茶湯之址」も建っています。奥に楼門が見えます。

なお参道の左側には茶室「松向軒」があり、その北側は植木市となっている。

これが三の鳥居で,その先に楼門が見える。かなり人が増え,歩きにくくなってきた。

毎月21日に開かれる東寺の“弘法市(弘法さん)が有名だが,25日の北野天満宮の“天神市(天神さん)”も人気があり,京都の二大骨董市とされ,京都の年中行事になっています。

この辺りは骨董市というより,食べ物の露店が多い。

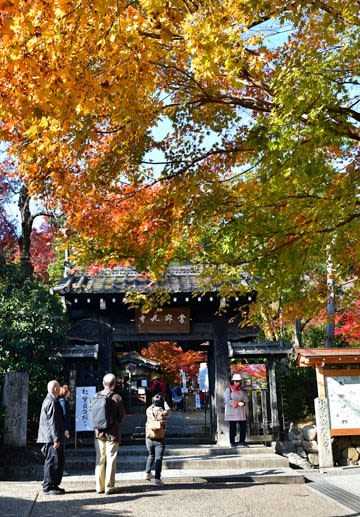

楼門と絵馬所

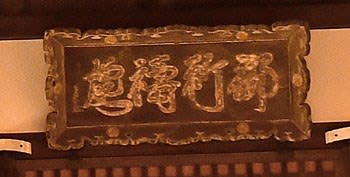

露店で賑わう人混みの中を進むと楼門につき当たる。風格のある立派な門だ。公式サイトに「楼門の上部に掛けられた額には、「文道大祖 風月本主」の文言が刻まれています。平安時代中期の学者・慶滋 保胤(よししげ の やすたね)、大江匡衡(おおえのまさひら)が菅原道真公を讃えた言葉です。年末に奉掲するジャンボ絵馬も、京の師走の風物詩として知られています。」

「風月本主(ふうげつのほんしゃ)」は、自然界、森羅万象、あらゆるものの主であるという意味だそうです。

楼門をくぐると,すぐ左側に絵馬所がある。現在の絵馬所は元禄13年(1700)に建てられたもの。京都に現存する絵馬堂の中では最も古く,京都市指定有形文化財となっている。

絵馬所内部の天井。絵馬は、生きた馬の代わりに板などに馬の絵を描いて奉納したもの。馬以外にも色々な絵が描かれるようになった。歴史を感じさせる絵馬が掲げられています。

宝物殿と神楽殿

楼門を潜って真っ直ぐ進むと右手に、昭和2年(1927)開館の宝物殿がある。宝物殿周辺も梅が綺麗に咲いています。

入り口で入館料:500円支払い中へ入る。係員が「スマホ,携帯以外での撮影はできません」と。スマホで撮れて,なぜデジカメではダメなのでしょうか。最近のスマホの画質は他のカメラに劣るものではないのに。しかたなく持参のカメラでなくスマホで撮りました。

開館日 縁日(毎月25日)、観梅・紅葉シーズン、

1月1日、12月1日、4月10日~5月30日

開館時間 9時~16時

料金 一般500円、中・高校生300円、こども250円

公式サイトには「古文書、刀剣、蒔絵や屏風、茶道具といった美術的にも価値の高い工芸品を多数収蔵し、常設展のほか、季節ごとにテーマを決めた企画展も開催」とある。展示されているのはほとんどが刀剣でした。現在刀剣展の開催中なのでしょうか?。

館内の説明板を要約します。北野天満宮には現在100振の刀剣が宝刀として納められている。御祭神菅原道真は学問だけでなく、文武に優れた人だった。道真を祀る北野天満宮は皇室だけでなく、室町幕府の足利氏や豊臣氏など多くの武士たちから篤い崇敬を受けてきた。そうした流れの中で北野天満宮には、多くの刀剣が奉納されてきたという。

刀剣の中でも有名なのが「鬼切丸」(別名:髭切)。重要文化財に指定されている。鬼切丸はその後、源氏数名の手を経て新田義貞、斯波氏、最上氏へと伝わり、代々家宝として保持されてきた。最上家の衰運により北野天満宮に奉納されることになったという。

現在、京都文化博物館で「北野天満宮 信仰と名宝 ―天神さんの源流―」(2019年2月23日(土)~4月14日(日)が開催されている。なのでここの宝物殿の名宝のほとんどが京都文化博物館のほうへ出向されている。

この宝物殿の一番の見ものの国宝「北野天神縁起絵巻 承久本」もそうです。ここには無い。あっても展示されているのは複製品だろうが。(もしかして出向しているのも複製品?)

ポスターを見ると、鬼切丸はそっちへ出張中のはずなのだが・・・?。

宝物殿の北側にあるのが神楽殿。狂言や日本舞踊などが催されるのだが,毎月25日に限って神楽舞が奉納される。

雅楽人,舞人はスタンバイしているのだが,なかなか始まらない。隣の社務所で「次の上演は何時からですか?」と尋ねたら,上演時間はきまっておらず,「梅花祭野点大茶湯」を終えた方が来られたら始まる,そうです。

中門(三光門)

これは中門です。境内図を見れば判るのだが、楼門から中門、本殿へは真っ直ぐつながっていない。楼門を潜り、少し左へ折れ、絵馬所の前から直進するのが中門、本殿への参道となっている。これは地主神社との関係で、後で書きます。

現在の門は、慶長12年(1607)に豊臣秀吉の遺命に基づき、豊臣秀頼の寄進によって建てられたものとされている。上部に掲げられた『天満宮』の勅額は後西天皇御宸筆による。重要文化財です。

ひと際鮮やかな装飾が目をひきます。華麗な彫刻の中に、日、月、星が刻まれていることから、この中門は「三光門」とも呼ばれている。ところがいくら探しても星だけは見当たりません。公式サイトには「三光とは、日、月、星の意味で、梁の間に彫刻があることが名の由来ですが、星の彫刻だけが見られないともいわれています。その理由は、かつて朝廷があった大極殿から望むとちょうどこの門の上に北極星が輝くことから。天空と一つになって平安京を守っていた場所がこの北野の地なのです。この伝説は「星欠けの三光門」として今も当宮の七不思議に数えられています。 社殿と同じく、桃山時代の建築様式で重要文化財に指定されています。」と説明されている。天空に北極星が輝いているので、あえて彫刻として刻まなくてもよいということでしょう。

ひと際鮮やかな装飾が目をひきます。華麗な彫刻の中に、日、月、星が刻まれていることから、この中門は「三光門」とも呼ばれている。ところがいくら探しても星だけは見当たりません。公式サイトには「三光とは、日、月、星の意味で、梁の間に彫刻があることが名の由来ですが、星の彫刻だけが見られないともいわれています。その理由は、かつて朝廷があった大極殿から望むとちょうどこの門の上に北極星が輝くことから。天空と一つになって平安京を守っていた場所がこの北野の地なのです。この伝説は「星欠けの三光門」として今も当宮の七不思議に数えられています。 社殿と同じく、桃山時代の建築様式で重要文化財に指定されています。」と説明されている。天空に北極星が輝いているので、あえて彫刻として刻まなくてもよいということでしょう。

多彩な装飾の中から、日と月の彫り物を見つけるのは大変です。勅額「天満宮」の反対側に赤い太陽が、そして本殿側の梁の裏側に黄色の太陽が輝いている。

本殿側の表に月が見える。日、月とも小さいので、目を凝らさないと探すのが容易でない。

右の写真から月が判りますか?。ちょうど写真の中央で、白い動物に挟まれています。

梅花祭(2月25日)

三光門前に人混みができ、騒々しい。左の広場では、幔幕が張られ茶会が催されている。これは道真の命日にあたる2月25日の梅花祭に特別に催される「梅花祭野点大茶湯」。秀吉ゆかりの「北野大茶湯」にちなんだもの。

近くにある花街・上七軒の芸妓・舞妓さんからお茶を振舞われるので人気があるようです。野点拝服券(1,500円、宝物殿拝観券・おさがり引換券付)を求めて長い列ができていました。

皆さん、遠くから垣根越しに写真を撮っているが、係員がそれを制止している。何故、写真がダメなのでしょうか?。わずかなスキをみつけてパチリ・・・。

三光門の通行が制限され、やがて神官さんの列が本殿に向ってやってくる。神官さんの冠をみると、梅でなく黄色の菜種だった。何故、梅でないのだろうと思い調べると「菅原道真と梅との結びつきから、命日にあたる2月25日に行われる梅花祭では「梅花御供(ばいかのごく)」とよばれる特殊神饌が献供されている。これは明治以前に太陰暦が用いられていた時代には魂を「宥める」にあやかって菜種がささげられていたが、新暦になり、梅花祭の時期が変わったために梅の花が用いられるようになったとされている。なお、2012年現在では梅花祭における菜種は、神職が身に付け奉仕を行うという形で残されている。」(Wikipediaより)とありました。

社殿(国宝)

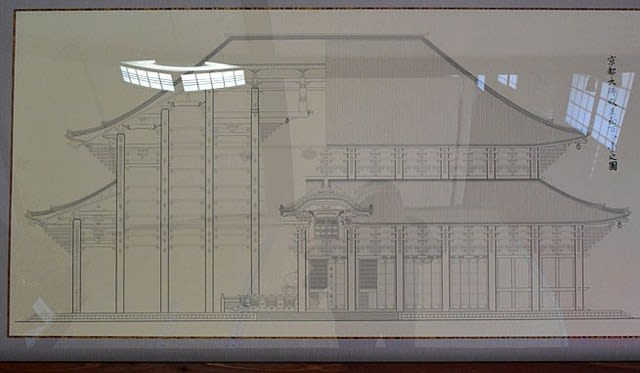

三光門の奥には拝殿、本殿などからなる国宝の社殿がひかえる。見えているのは拝殿で、檜皮葺き屋根の正面には唐破風がみえる。その奥に本殿があるが、正面からは見えません。「千年余りの歴史のなかで何度も火災にあいましたが、そのたびに朝廷や将軍家によって造営修繕がなされ、現在の本殿は豊臣秀吉公の遺命により豊臣秀頼公が慶長12年(1607)に造営されたものです。」(公式サイトより)

本殿に祀られている主祭神は菅原道真。相殿神として中将殿(道真の長子・菅原高視)、吉祥女(道真の正室)も祀られている。

社殿の前庭には、拝殿に向かって左側には梅、右側には松が植えられている。「右近の橘、左近の桜」はよく知られているが、ここは「右近の梅、左近の松」となっている。それぞれ、梅紋と松紋が描かれた提灯がぶら下がる。梅紋、松紋とも北野天満宮の神紋です。梅の木は樹齢400年以上で「御祭神菅原道真公の御心に寄り添い飛翔した各地の”飛梅伝説”の原種であることが明らかになっている」と説明されています。

菅原道真と梅との関係は有名だが、松とも縁があるという。道真が忠臣に松の種を持たせ、当地に播くように託した。後、道真の神霊が降臨された時、一夜にして多くの松が生じたそうです。

大変きらびやかな建物で、黄金色に輝く吊燈籠や装飾がまぶしい。拝殿内部を覗いてみると、ここにも黄金色の吊燈籠が並ぶ。「通常は拝殿前よりご参拝いただきますが、ご祈祷の際には拝殿に昇殿いただきます。神前での厳粛な雰囲気とともに、内部の美しい装飾にもご注目ください。」(公式サイトより)

毎月25日のライトアップ時には吊燈籠にも火がともされ、幻想的な雰囲気をかもしだすという。

楼門や三光門と同じように虹梁や蟇股(かえるまた)などに色鮮やかな彫刻が見られます。龍や鶏、孔雀などが躍動する姿が精緻に彫られている。これが桃山期の特色なのでしょうか。

彫刻の中に「天神さんの七不思議」の一つとされる牛の彫刻があります。菅原道真が牛と縁が深いことから境内には多くの牛の像や彫刻がある。それらは全て寝そべった臥牛の姿をしています。道真公の遺骸を運ぶ途中で車を引く牛が座り込んで動かなくなったため、やむなく付近に埋葬したいう故事からきている。

ところがこの拝殿の蟇股の牛は、後ろ足を立てた「立ち牛」となっている。七不思議の一つなので理由は判らないようですが、腰を上げることで躍動感がでて、蟇股にマッチしているように見えます。

(上の写真は社殿を西側から撮る、左は社殿を東側から撮ったもの)

正面から見ると拝殿しか見えないが、横に回り脇から見るとその複雑な構造がよく判る。公式サイトに「本殿と拝殿が石の間という石畳の廊下でつながり、本殿の西には脇殿を、拝殿の両脇には楽の間を備えた複雑な構造。八棟造、権現造りと称され、神社建築の歴史を伝える貴重な遺構として国宝に指定されています。」とある。

本殿、石の間、拝殿、楽の間を合わせて1棟として国宝に指定されている。

ここは本殿の背後です。御簾が垂れ下がり拝殿となっており,「裏の社」と呼ばれています。ここには「御后三柱(ごこうのみはしら)」という御神座,即ち菅原家のご先祖・天穂日命の神、道真の祖父・菅原清公卿、道真の父・菅原是善卿が神として祀られている。

社殿前の広場で天神さんのお守りなどがが販売されています。学問の神さまとして菅原道真を祀っているだけあって学業に関したお守りが多い。この鉛筆で勉学すれば,合格間違いないでしょう。鉛筆箱には「文道大祖 風月本主」の文言がみえる。これは楼門に掛けられた額と同じで,菅原道真の学才を讃えた言葉です。

また道真と牛は縁があるので,お守りは「神使い お牛さま」,絵馬には通常の馬の絵柄でなく牛が描かれている。

詳しくはホームページを

<洛中洛外図屏風に描かれた豊国社と方広寺大仏殿(豊国神社宝物館より)

<洛中洛外図屏風に描かれた豊国社と方広寺大仏殿(豊国神社宝物館より)

方広寺の南側,大和大路通に面し豊国神社(とよくにじんじゃ)の大鳥居が建つ。徳川幕府が倒れ,明治になると豊臣秀吉の名声が復権する。明治13年(1880),かって阿弥陀ヶ峯の麓にあった豊国神社が,場所を変えて秀吉の建てた方広寺境内を没収して建てられた。秀吉は再び神として祀られたのです。大阪城内や,秀吉の出身地・名古屋市中村区など,全国に多くの秀吉を祀る豊国神社が存在するが,ここがその総本社です。

方広寺の南側,大和大路通に面し豊国神社(とよくにじんじゃ)の大鳥居が建つ。徳川幕府が倒れ,明治になると豊臣秀吉の名声が復権する。明治13年(1880),かって阿弥陀ヶ峯の麓にあった豊国神社が,場所を変えて秀吉の建てた方広寺境内を没収して建てられた。秀吉は再び神として祀られたのです。大阪城内や,秀吉の出身地・名古屋市中村区など,全国に多くの秀吉を祀る豊国神社が存在するが,ここがその総本社です。

豊国神社を2時半にでる。三十三間堂界隈から少し離れているが,時間があるので阿弥陀ヶ峯(あみだがみね)山頂にある秀吉の墓所・豊国廟を訪ねてみることにした。

豊国神社を2時半にでる。三十三間堂界隈から少し離れているが,時間があるので阿弥陀ヶ峯(あみだがみね)山頂にある秀吉の墓所・豊国廟を訪ねてみることにした。

杉戸絵の説明が終わると、次は当寺自慢の「血天井」の説明に。黒衣おばさんは、皆を一箇所に集め、立ち位置と向きを細かく指示される。窓のカーテンを閉めるが、それでも少し明るいので板戸を半分ほど閉める。2mほどの棒で天井のある部分を指し示しながら、ここが自害された鳥居元忠の頭、胴、腕、脚・・・と解説してくれる。なるほど、言われてみれば変色した血痕の跡にようにも見えなくもない。

杉戸絵の説明が終わると、次は当寺自慢の「血天井」の説明に。黒衣おばさんは、皆を一箇所に集め、立ち位置と向きを細かく指示される。窓のカーテンを閉めるが、それでも少し明るいので板戸を半分ほど閉める。2mほどの棒で天井のある部分を指し示しながら、ここが自害された鳥居元忠の頭、胴、腕、脚・・・と解説してくれる。なるほど、言われてみれば変色した血痕の跡にようにも見えなくもない。

養源院に、浅井三姉妹の母・お市の方の供養塔があるという情報を得ていたので、本堂に入る前に境内を探し回ったが見つけられなかった。本堂の見学を終え出るとき、「お市の方の供養塔はどこですか?」と尋ねると、本堂の横を指され、「公開していないので柵で閉じられているが、見学なさっていいですよ」とおっしゃる。

養源院に、浅井三姉妹の母・お市の方の供養塔があるという情報を得ていたので、本堂に入る前に境内を探し回ったが見つけられなかった。本堂の見学を終え出るとき、「お市の方の供養塔はどこですか?」と尋ねると、本堂の横を指され、「公開していないので柵で閉じられているが、見学なさっていいですよ」とおっしゃる。

南北に細長い本堂の東側が正面です。砂利が敷き詰められ広々とした境内には、その一部に池を配した庭園があります。池端に「此付近 法住寺殿跡」の碑が建ち、説明板が立てられている。後白河上皇が院政を行うため、鴨川の東側の広大な領域に「法住寺殿」と呼ばれる住居兼政庁を造営した。千体千手観音像を安置するために造営された三十三間堂はそのほんの一部でしかない。

南北に細長い本堂の東側が正面です。砂利が敷き詰められ広々とした境内には、その一部に池を配した庭園があります。池端に「此付近 法住寺殿跡」の碑が建ち、説明板が立てられている。後白河上皇が院政を行うため、鴨川の東側の広大な領域に「法住寺殿」と呼ばれる住居兼政庁を造営した。千体千手観音像を安置するために造営された三十三間堂はそのほんの一部でしかない。

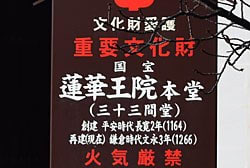

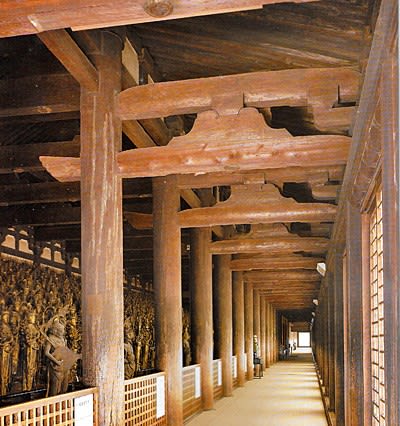

南北に細長い建物は、東側から眺めると柱間は35ある。それでは「三十五間堂」では?。堂の中に入ってみるとわかるのだが、北と南の両端一間分は通路となっており、実際に仏像が安置されているのは三十三間の中なのです。ですから通称「三十三間堂」と呼ばれている。寺の正式名称は「蓮華王院(れんげおういん)」で、この建物はその本堂なのです。

南北に細長い建物は、東側から眺めると柱間は35ある。それでは「三十五間堂」では?。堂の中に入ってみるとわかるのだが、北と南の両端一間分は通路となっており、実際に仏像が安置されているのは三十三間の中なのです。ですから通称「三十三間堂」と呼ばれている。寺の正式名称は「蓮華王院(れんげおういん)」で、この建物はその本堂なのです。

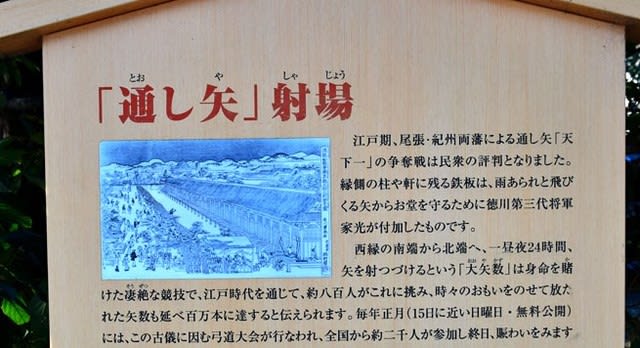

(上は境内の案内板より。右の「通し矢」の浮世絵画像は妙法院門跡発行の小冊子「国宝三十三間堂」より)

(上は境内の案内板より。右の「通し矢」の浮世絵画像は妙法院門跡発行の小冊子「国宝三十三間堂」より)

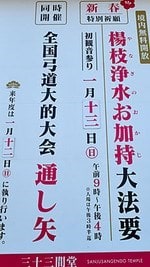

「通し矢」は明治28年(1895)を最後に行われなくなったが、戦後間もなくの昭和26年(1951)古儀にちなむ大的大会が復興された。1月中旬の日曜日、大法要「楊枝のお加持」と同日に、お堂の西庭で「全国弓道大的大会」と銘うって行われています。ただしかってのような力比べでなく、約60m先の的を射るもの。関西では新年恒例のイベントとして、弓道をたしなむ新成人が振袖袴姿、晴れ着姿で行射する姿がテレビニュースで毎年放映されています。

「通し矢」は明治28年(1895)を最後に行われなくなったが、戦後間もなくの昭和26年(1951)古儀にちなむ大的大会が復興された。1月中旬の日曜日、大法要「楊枝のお加持」と同日に、お堂の西庭で「全国弓道大的大会」と銘うって行われています。ただしかってのような力比べでなく、約60m先の的を射るもの。関西では新年恒例のイベントとして、弓道をたしなむ新成人が振袖袴姿、晴れ着姿で行射する姿がテレビニュースで毎年放映されています。

三十三間堂は頭痛封じの寺でもあります。1月中旬の日曜日、「全国弓道大的大会通し矢」と同日に大法要「楊枝のお加持(やなぎのおかじ)」が行われる。これは「頭痛封じ」の行事で、本尊の千手観音に祈願した法水を参拝者に注ぎ、聖樹である楊枝(やなぎ)の枝を参拝者の頭上で振って頭痛や病を癒す儀式です。

三十三間堂は頭痛封じの寺でもあります。1月中旬の日曜日、「全国弓道大的大会通し矢」と同日に大法要「楊枝のお加持(やなぎのおかじ)」が行われる。これは「頭痛封じ」の行事で、本尊の千手観音に祈願した法水を参拝者に注ぎ、聖樹である楊枝(やなぎ)の枝を参拝者の頭上で振って頭痛や病を癒す儀式です。

渡月橋を渡ると、嵐山・嵯峨野のメインストリート。そこを抜け左に入れば、これも嵐山名物の竹林地帯へ。人力車が急に増えくる。竹林と人力車はよく似合うのだが、人が多くなってくると邪魔でしょうがない。最近、人力車が増えたような気がする。紅葉シーズンだからなのかな。

渡月橋を渡ると、嵐山・嵯峨野のメインストリート。そこを抜け左に入れば、これも嵐山名物の竹林地帯へ。人力車が急に増えくる。竹林と人力車はよく似合うのだが、人が多くなってくると邪魔でしょうがない。最近、人力車が増えたような気がする。紅葉シーズンだからなのかな。

常寂光寺公式サイトに「本堂は、第二世通明院日韶上人(日野大納言輝資の息男)代に小早川秀秋の助力を得て、桃山城客殿を移築して本堂としたもの。江戸期の文献、資料に図示された本堂の屋根は、本瓦葺きの二層屋根となっている。現在の平瓦葺きの屋根は、昭和七年の大修理の時に改修されました。建立の年代は、慶長年間。」とあります。秀吉が建て、家康が再築し、その後廃城となった伏見桃山城からは、多くの建造物が各所にばら撒かれている。ここもその一つなのでしょう。「御祈祷処」の扁額は伏見常照院宮のもの。

常寂光寺公式サイトに「本堂は、第二世通明院日韶上人(日野大納言輝資の息男)代に小早川秀秋の助力を得て、桃山城客殿を移築して本堂としたもの。江戸期の文献、資料に図示された本堂の屋根は、本瓦葺きの二層屋根となっている。現在の平瓦葺きの屋根は、昭和七年の大修理の時に改修されました。建立の年代は、慶長年間。」とあります。秀吉が建て、家康が再築し、その後廃城となった伏見桃山城からは、多くの建造物が各所にばら撒かれている。ここもその一つなのでしょう。「御祈祷処」の扁額は伏見常照院宮のもの。

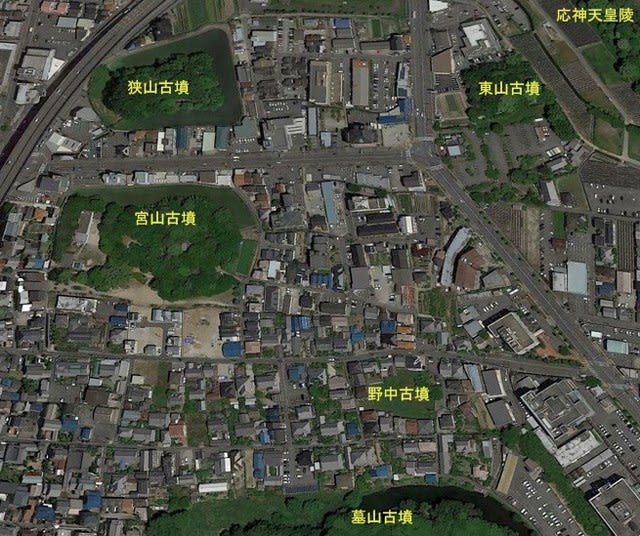

近づくと大きな池に遮られる。上田池(かみのたいけ)だ。池の北側の道から土手に上るとまた大きな池がある。下田池(しものたいけ)だ。これらの池は、昔よりため池として水田の灌漑用水として利用されてきた。また池の一部は、古代に造られていた運河の「古市大溝」の一部分でもあった。

近づくと大きな池に遮られる。上田池(かみのたいけ)だ。池の北側の道から土手に上るとまた大きな池がある。下田池(しものたいけ)だ。これらの池は、昔よりため池として水田の灌漑用水として利用されてきた。また池の一部は、古代に造られていた運河の「古市大溝」の一部分でもあった。

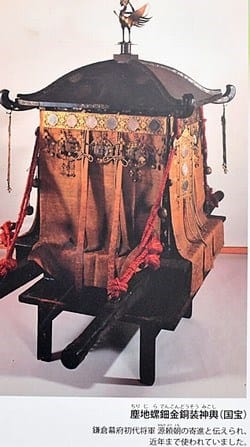

ここは大鳥塚古墳から道路を挟んだ南側で、すぐ前に誉田山古墳(こんだやま、応神天皇陵)の正面拝所への入口がある。入口左に見えている小山は応神天皇陵の陪塚に指定されている「丸山古墳」(丸山古墳の名称は各地に多く存在するので、地名を付けて「誉田丸山古墳」と呼ばれることも)。直径50m、高さ10mの円墳で、濠を回らせていた。丸山古墳から、嘉永元年(1848)にきらびやかな馬具(金銅製透彫鞍金具)が出土した。日本でも最古級、最優秀の鞍で、馬具は一括して国宝指定されている。現在、誉田八幡宮の宝物館に保存されている。

ここは大鳥塚古墳から道路を挟んだ南側で、すぐ前に誉田山古墳(こんだやま、応神天皇陵)の正面拝所への入口がある。入口左に見えている小山は応神天皇陵の陪塚に指定されている「丸山古墳」(丸山古墳の名称は各地に多く存在するので、地名を付けて「誉田丸山古墳」と呼ばれることも)。直径50m、高さ10mの円墳で、濠を回らせていた。丸山古墳から、嘉永元年(1848)にきらびやかな馬具(金銅製透彫鞍金具)が出土した。日本でも最古級、最優秀の鞍で、馬具は一括して国宝指定されている。現在、誉田八幡宮の宝物館に保存されている。

参道は100mくらい。仁徳天皇陵ほどの壮大さはない。「応神天皇惠我藻伏崗陵」(えがのもふしのおかのみささぎ)に治定されている。「恵我」というのは、現在の藤井寺市、羽曳野市から西の松原市東部辺りまでを指す古代の地名のようです。

参道は100mくらい。仁徳天皇陵ほどの壮大さはない。「応神天皇惠我藻伏崗陵」(えがのもふしのおかのみささぎ)に治定されている。「恵我」というのは、現在の藤井寺市、羽曳野市から西の松原市東部辺りまでを指す古代の地名のようです。

宮内庁は永年の慣例から年に一度だけ、特別に陵内に神輿が入ることを許可している。「永く応神陵を守護してきた歴史的経緯もあり、堤の上までの渡御を認めている」というのが宮内庁陵墓課の説明です。といっても後円部の墳丘に入れるわけはない。見えているのは内濠の外堤で、そこまでのようです。

宮内庁は永年の慣例から年に一度だけ、特別に陵内に神輿が入ることを許可している。「永く応神陵を守護してきた歴史的経緯もあり、堤の上までの渡御を認めている」というのが宮内庁陵墓課の説明です。といっても後円部の墳丘に入れるわけはない。見えているのは内濠の外堤で、そこまでのようです。

住宅が迫っているので、窮屈そうな拝所です。明治時代の初めに「允恭天皇惠我長野北陵」(えがのながののきたのみささぎ)に治定された。

住宅が迫っているので、窮屈そうな拝所です。明治時代の初めに「允恭天皇惠我長野北陵」(えがのながののきたのみささぎ)に治定された。

志貴県主神社の前から右の道に入り、200mほど行くと広い空き地にでます。ここが国指定史跡となっている「国府遺跡(こういせき)」。一面に緑の芝生が広がっているだけで、遺跡らしい痕跡は見られない。まだ未整備のようです。

志貴県主神社の前から右の道に入り、200mほど行くと広い空き地にでます。ここが国指定史跡となっている「国府遺跡(こういせき)」。一面に緑の芝生が広がっているだけで、遺跡らしい痕跡は見られない。まだ未整備のようです。

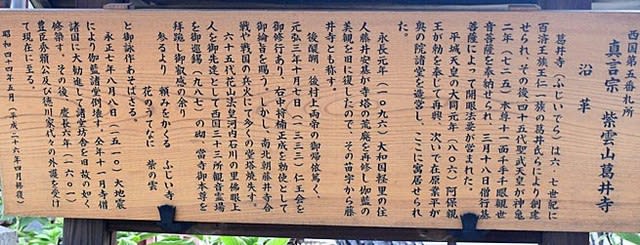

土師ノ里駅から国道170号線を400mほど南下し、少し東へ入ると道明寺(どうみょうじ)がある。真言宗御室派の尼寺。山号は蓮土山。

土師ノ里駅から国道170号線を400mほど南下し、少し東へ入ると道明寺(どうみょうじ)がある。真言宗御室派の尼寺。山号は蓮土山。

南側の前方部にでると、東角に説明板が設置されている。前方後円墳で墳丘長110m、後円部(直径73m、高さ12.3m)、前方部(幅50m、高さ6.1m)。葺石、円筒埴輪、形象埴輪が出土、それから5世紀前半の築造と推定。

南側の前方部にでると、東角に説明板が設置されている。前方後円墳で墳丘長110m、後円部(直径73m、高さ12.3m)、前方部(幅50m、高さ6.1m)。葺石、円筒埴輪、形象埴輪が出土、それから5世紀前半の築造と推定。

京阪石山・坂本線を使い、石山寺駅から大津市内を横切り20分ほどで三井寺駅に到着。1時半です。駅の西側を出ると、三井寺への案内標識が掲げられ、車道の脇にしゃれた歩道が設けられている。川に沿って真っ直ぐ伸び、桜風景が開ける。桜最盛期、人がゾロゾロ歩いているので、この歩道を進んでいけば三井寺に行けるはずです。

京阪石山・坂本線を使い、石山寺駅から大津市内を横切り20分ほどで三井寺駅に到着。1時半です。駅の西側を出ると、三井寺への案内標識が掲げられ、車道の脇にしゃれた歩道が設けられている。川に沿って真っ直ぐ伸び、桜風景が開ける。桜最盛期、人がゾロゾロ歩いているので、この歩道を進んでいけば三井寺に行けるはずです。

桜の美しい琵琶湖疏水路に沿って歩いて行くと突き当たりになる。真上には三井寺観音堂が位置しているのだが、ここからは入れません。突き当りを右折し、更に大門(仁王門)まで10分位歩きます。途中に、長等神社があり、三井寺の総門もある。西国三十三箇所観音霊場の第十四番礼所となっている観音堂に参拝するにはこの総門から入るのが近道だが、観音信仰を持たない私は大門を目指します。

桜の美しい琵琶湖疏水路に沿って歩いて行くと突き当たりになる。真上には三井寺観音堂が位置しているのだが、ここからは入れません。突き当りを右折し、更に大門(仁王門)まで10分位歩きます。途中に、長等神社があり、三井寺の総門もある。西国三十三箇所観音霊場の第十四番礼所となっている観音堂に参拝するにはこの総門から入るのが近道だが、観音信仰を持たない私は大門を目指します。

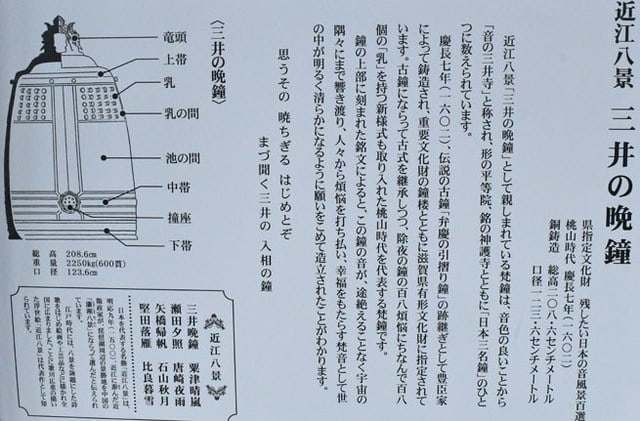

この梵鐘は桃山時代の慶長七年(1602)、「弁慶の引摺り鐘」の跡継ぎとしての鋳造された。姿の平等院鐘、銘の神護寺鐘と共に、音の三井寺鐘として日本三名鐘に数えられている。また環境庁の「日本の音風景百選」にも選ばれている。

この梵鐘は桃山時代の慶長七年(1602)、「弁慶の引摺り鐘」の跡継ぎとしての鋳造された。姿の平等院鐘、銘の神護寺鐘と共に、音の三井寺鐘として日本三名鐘に数えられている。また環境庁の「日本の音風景百選」にも選ばれている。

金堂の左側(西側)に周ると、金堂と接するようにして「閼伽井屋(あかいや)」と呼ばれる重要文化財の建物がある。正面三間 側面二間の小さな建物だが、桧皮葺の向唐破風造りの屋根に特色がある。正面の格子戸から覗くと、注連縄の張られた岩を中心に幾つかの石が置かれ、水が静止している。ゴボッ、ゴボッと水音がするので、今でも湧き出ているのでしょう。

金堂の左側(西側)に周ると、金堂と接するようにして「閼伽井屋(あかいや)」と呼ばれる重要文化財の建物がある。正面三間 側面二間の小さな建物だが、桧皮葺の向唐破風造りの屋根に特色がある。正面の格子戸から覗くと、注連縄の張られた岩を中心に幾つかの石が置かれ、水が静止している。ゴボッ、ゴボッと水音がするので、今でも湧き出ているのでしょう。

比叡山との争乱時に「弁慶の引摺り鐘」と呼ばれるようになる伝説を残している(説明板参照)。鐘の表面をよく見ると、確かに引き摺り傷のような痕が見られます。「歴史的には、この鐘は文永元年(1264年)の比叡山による三井寺焼き討ちの際に強奪され、後に返還されたというのが史実のようである。」(Wikipediaより)

比叡山との争乱時に「弁慶の引摺り鐘」と呼ばれるようになる伝説を残している(説明板参照)。鐘の表面をよく見ると、確かに引き摺り傷のような痕が見られます。「歴史的には、この鐘は文永元年(1264年)の比叡山による三井寺焼き討ちの際に強奪され、後に返還されたというのが史実のようである。」(Wikipediaより)

内部に入ると、中央に巨大な八角形の輪蔵が置かれています。各面は上部に千鳥破風模様をもち、書架のような扉が多数あります。この中に一切経(高麗版)が納められているという。

内部に入ると、中央に巨大な八角形の輪蔵が置かれています。各面は上部に千鳥破風模様をもち、書架のような扉が多数あります。この中に一切経(高麗版)が納められているという。

灌頂堂の正面に、唐院の表門となる四脚門(重要文化財)がある。四脚門を出て階段を降りると石垣で囲まれた石畳参道が伸び、金堂前からの三井寺中心参道につながっている。この石畳参道から四脚門を潜り、唐院に至るのが本来の順路だが、私は裏から入り表へ抜けたというわけだ。

灌頂堂の正面に、唐院の表門となる四脚門(重要文化財)がある。四脚門を出て階段を降りると石垣で囲まれた石畳参道が伸び、金堂前からの三井寺中心参道につながっている。この石畳参道から四脚門を潜り、唐院に至るのが本来の順路だが、私は裏から入り表へ抜けたというわけだ。

右(南)側は、村雲橋を渡り勧学院の石垣に沿って歩くと、突き当りが微妙寺です。そこを左に折れて進むと観音堂へ至ります。この中央参道も桜満開で、ちょうど見頃でした。派手さはないが、広々とした空間に爽やかな春を感じさせてくれます。ピンクの枝垂桜が被さる村雲橋辺りは撮影スポットのようです。

右(南)側は、村雲橋を渡り勧学院の石垣に沿って歩くと、突き当りが微妙寺です。そこを左に折れて進むと観音堂へ至ります。この中央参道も桜満開で、ちょうど見頃でした。派手さはないが、広々とした空間に爽やかな春を感じさせてくれます。ピンクの枝垂桜が被さる村雲橋辺りは撮影スポットのようです。

観音堂の右側、階段を挟んで百体観音堂の反対側に鐘楼(県指定文化財)が建つ。鐘は「童子因縁之鐘」と呼ばれています。それは「この鐘を鋳造するに際し、当時の僧たちは大津の町々を托鉢行脚しました。 そして、とある富豪の家に立ち寄り勧進を願ったところ、その家の主は「うちには金など一文もない。 子供が沢山いるので子供なら何人でも寄進しよう」との返事で、しかたなくそのまま帰ってくるということがありました。ところが梵鐘が出来上がると不思議にもその鐘には三人の子供の遊ぶ姿が浮かび上がっており、 その日にかの富豪の子供三人が行方不明になったという伝説が伝わっています。」(寺発行の小冊子「三井寺」p51)

観音堂の右側、階段を挟んで百体観音堂の反対側に鐘楼(県指定文化財)が建つ。鐘は「童子因縁之鐘」と呼ばれています。それは「この鐘を鋳造するに際し、当時の僧たちは大津の町々を托鉢行脚しました。 そして、とある富豪の家に立ち寄り勧進を願ったところ、その家の主は「うちには金など一文もない。 子供が沢山いるので子供なら何人でも寄進しよう」との返事で、しかたなくそのまま帰ってくるということがありました。ところが梵鐘が出来上がると不思議にもその鐘には三人の子供の遊ぶ姿が浮かび上がっており、 その日にかの富豪の子供三人が行方不明になったという伝説が伝わっています。」(寺発行の小冊子「三井寺」p51) 広場の東端に、観音堂と対面して建つのが絵馬堂。絵馬が掲げられるなずの軒下や屋根裏には絵馬は見当たりません。今は、長椅子が置かれ、休憩所となっています。傍には売店もあり眺望もよく、休息するのに良い場所です。

広場の東端に、観音堂と対面して建つのが絵馬堂。絵馬が掲げられるなずの軒下や屋根裏には絵馬は見当たりません。今は、長椅子が置かれ、休憩所となっています。傍には売店もあり眺望もよく、休息するのに良い場所です。

園城寺(三井寺)の創建に関係する大友皇子の墓が近くにあるというので立ち寄ってみることに。現在は「弘文天皇陵」として宮内庁管理の陵墓です。

園城寺(三井寺)の創建に関係する大友皇子の墓が近くにあるというので立ち寄ってみることに。現在は「弘文天皇陵」として宮内庁管理の陵墓です。 標識の場所を左に入る。数十m入った先でさらに左に入り込み、大津市役所の背後に回りこむ位置に陵墓はある。写真に見えるビルが市役所です。

標識の場所を左に入る。数十m入った先でさらに左に入り込み、大津市役所の背後に回りこむ位置に陵墓はある。写真に見えるビルが市役所です。

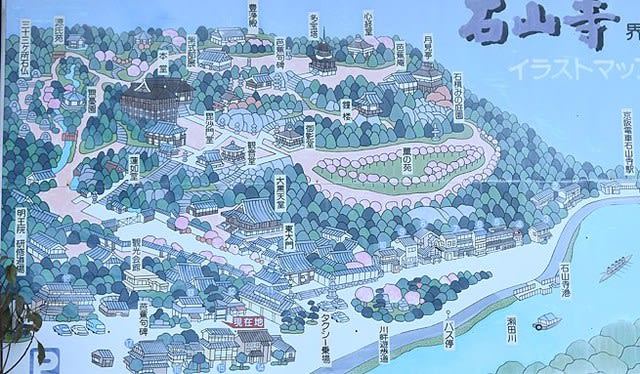

桜と青葉の美しい境内参道の突き当たりに拝観受付所があります。ここで拝観料600円支払い、中へ入る。

桜と青葉の美しい境内参道の突き当たりに拝観受付所があります。ここで拝観料600円支払い、中へ入る。

渡り廊下終端の阿弥陀堂は、多宝塔を除き一番高い場所にあるので、ここからの紅葉も見ごたえがあります。この阿弥陀堂には、有名な「みかえり阿弥陀」が祀られているが、残念ながら堂内は写真撮影できません。その分、外の景色で・・・。

渡り廊下終端の阿弥陀堂は、多宝塔を除き一番高い場所にあるので、ここからの紅葉も見ごたえがあります。この阿弥陀堂には、有名な「みかえり阿弥陀」が祀られているが、残念ながら堂内は写真撮影できません。その分、外の景色で・・・。

放生池の横に、なんの説明も無くポツンと与謝野晶子の歌碑が建っています。明治33年秋、晶子は与謝野鉄幹と恋のライバル・山川登美子と三人でここ永観堂を訪れている。翌年には鉄幹と二人だけで再訪した。晶子は恋のライバルに勝ったのです。

放生池の横に、なんの説明も無くポツンと与謝野晶子の歌碑が建っています。明治33年秋、晶子は与謝野鉄幹と恋のライバル・山川登美子と三人でここ永観堂を訪れている。翌年には鉄幹と二人だけで再訪した。晶子は恋のライバルに勝ったのです。