2017年11月28日(火)

11月末、そろそろ紅葉シ-ズンも終えようとしている。定まらない天気予報が続き、お出かけ日がなかなか決まらない。やっと28日(火)が快晴のようだ。京都の嵯峨野か東山か迷ったが、京都を代表する「紅葉の永観堂」に惹かれ東山山麓に決めました。東山山麓の紅葉の名所には、清水寺、知恩院、南禅寺などもあるが、欲張るのは無理で、「ねね」の高台寺、青蓮院門跡、そして最後に永観堂へというコースにする。

ねねの道・台所坂

八坂神社、円山公園を経て清水寺へ続く道を歩く。この周辺は1998年に、電線を地下に埋め、石畳を敷きつめ環境美化された。そして高台寺までが、今までの「高台寺道」という名称から「ねねの道」という親しみやすい名前に改称されました。何時歩いても心落ち着く小径です。

ところで秀吉の正室を「北政所」というが、本名(幼名)は「ねね」です。天正13年(1585)、秀吉が関白に任ぜられると同時に朝廷から「北政所」の称号をもらったのです。

「ねね」については異説があるようで、Wikipediaには次のような記述があります。

「ちなみにNHKの大河ドラマにおいては高台院が初めて登場した昭和40年(1965年)の『太閤記』以降、長年「ねね」が用いられてきたが、平成8年(1996年)の『秀吉』以降は、『功名が辻』を除いて劇中では「おね」の呼称が使われている。さらに、平成28年(2016年)の『真田丸』では「ねい」(表記は「寧」)が使われた。」

高台寺へ続くこの石の階段は「台所坂」と名付けられています。階段横の「総合案内所」とある小屋は、高台寺の案内所で、お寺の人が常駐し説明や客引き(失礼!)をやっておられます。

この反対側に高台寺の塔頭寺院「圓徳院」がある。ここは秀吉死後、北政所(ねね)が秀吉との思い出深い伏見城の化粧御殿と前庭を移築して住み、高台寺造営に当たった所。北政所は19年間ここで生活し、日々前の階段(台所坂)を登り高台寺の秀吉の霊を弔ったという。そしてここで亡くなられました。

清水寺への道で、ここら辺りまでが和やかな道です。ここから先は、チャイナ語やハングルが飛び交い、修学旅行生が行列をなす雑踏の道で好きになれない。

60mほどの台所坂は、傾斜が緩く、そのうえ段差、段幅とも優しく造られている。後期高齢者(俺も!)も楽に登れます。手をつなぐご夫婦、おばあちゃんの手を引く女子大生風・・・をよく見かけ、本当に心和む坂道です。

春は青葉の、秋には紅葉のトンネルとなり、たとえ高台寺へ寄らなくても、この道順から清水寺へ進むのがベストでしょう。しつこい人力車をも避けられます。

ところで”台所坂”の名はどこからきているのでしょうか?。名前からして由来がありそうですが、調べたが見つかりませんでした。

階段の上で山門が出迎えてくれる

山門を潜ると左に高台寺の伽藍が見える。右に進むと、京都市内を一望しながら産寧坂を経て清水寺へ行けます。

高台寺: 境内図と歴史

正面の建物は庫裏。左側に拝観受付所があります。

高台寺の歴史についてWikipediaを引用すれば

「豊臣秀吉が病死したのは 慶長3年(1598年)であった。秀吉の正室である北政所(ねね、出家後は高台院湖月心尼)は秀吉の菩提を弔うための寺院の建立を発願し、当初は北政所の実母・朝日局が眠る康徳寺(京都の寺町にあった)をそれに充てようとしたが、手狭であったため、東山の現在地に新たな寺院を建立することになった。秀吉没後の権力者となった徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったようで、高台寺の開山堂には直政の木像が祀られている。高台寺の開山は慶長11年(1606年)で、当初は曹洞宗の寺院であった。寛永元年7月(1624年)、高台寺は臨済宗建仁寺派の大本山である建仁寺の三江紹益を中興開山に招聘。この時、高台寺は曹洞宗から臨済宗に改宗している。

北政所の兄・木下家定は建仁寺及び三江紹益と関係が深く、家定の七男が三江紹益のもとで出家していることも、この改宗と関連すると言われる。なお、北政所は同じ寛永元年の9月に没している。」

造営に際しては、徳川家康が豊臣家への政治的配慮から多額の財政的援助を行い、お寺の規模は壮麗雄大だったようです。しかし寛政元年(1789)2月焼失、その後も何度か火災に遭い、わずかに表門、開山堂、霊屋と茶室の傘亭・時雨亭(いずれも重文)観月台が創建時の建造物として残っているのみです。

臨済宗建仁寺派の寺院で、山号は鷲峰山(じゅぶさん)で、正式名称を「高台寿聖禅寺」という。釈迦如来を本尊とする禅宗寺院です。「高台寺」の名は、北政所の落飾(仏門に入る)後の院号である「高台院」からきている。

★拝観受付所

拝観休止日:なし ※悪天候などによる拝観休止あり

拝観時間:9:00~17:00(受付終了) ※夜間特別拝観期間は21:30(受付終了)

拝観料:大人600円 中高校生250円 小学生以下無料(保護者同伴)

*圓徳院、掌美術館との3カ所共通拝観券900円

高台寺: 湖月庵・遺芳庵(いほうあん)

拝観受付所から奥に入ると、茶席・湖月庵と鬼瓦席がある。この近辺の紅葉も鮮やかで綺麗だ。

湖月庵からさらに裏に回ると田舎屋風の小さな建物が見えてくる。これが茶席・遺芳庵(いほうあん)です。

京都の豪商であった灰屋紹益(はいやしょうえき)が、夫人であった島原の芸妓・吉野太夫を偲んで上京区に建てたもの。明治41年(1908)に紹益の旧邸跡からここへ移築されました。壁一杯に開けられた丸窓が特色で、「吉野窓」と呼ばれている。

高台寺: 方丈と波心庭

境内の中央に位置し、一番大きな建物が「方丈」です。方丈は、伏見城から移築された建物だったが火災に遭い、現在の建物は大正元年(1912)に再建されたものです。本尊の釈迦如来坐像が祀られている。

枯山水式庭園で「波心庭」と呼ばれている。白砂が敷き詰められ、東西に並んだ二つの立砂に波紋が描かれています。正面に見えるのは、大正元年(1912)に方丈とともに再建されたも勅使門。右端に少しだけ見えるのが唐門で、この近辺に植えられている枝垂桜の見事さは春の名所となっている。

高台寺: 開山堂と庭園

方丈の東には、広い池泉廻遊式庭園が広がる。庭園の中央には、偃月池と臥龍池に挟まれ開山堂が建つ。庭園は、小堀遠州の作庭と伝わり、国の史跡・名勝に指定されています。

偃月池を跨ぐように屋根付の廊下が設けられている。その中ほどにある少しだけ飛び出た建物が、秀吉遺愛の「観月台」(重要文化財)。一間四方と小さく、ここだけ檜皮葺きで唐破風造りの屋根となっている。ここから北政所は亡き秀吉を偲びながら月を眺めたそうです。

中門を入り、偃月池と臥龍池に挟まれた道を進めば開山堂(重要文化財)です。慶長10年(1605)に北政所の持仏堂として建てられたが、その後、高台寺に貢献された人の木像を祀る仏堂になっている。

中央奥に高台寺第一世の住持・三江紹益像、向かって右に北政所の兄の木下家定とその妻・雲照院の像、左に徳川家康の命を受け高台寺の普請に尽力した堀直政像を安置している。

開山堂の天井には特色があるといわれるので、外から覗き撮りさせてもらいました。

左側(外陣)の天井は、秀吉が使用していた御座船の天井そのものだそうです。漆黒の格子とくすんだ金色が歴史を感じさせてくるます。右側の内陣の天井は、北政所が使っていた御所車の遺材を用いたものだそうです。

高台寺: 臥龍廊(がりゅうろう)

開山堂から右上の高台にある霊屋へ、屋根付き廊下が通っている。半分は階段になっており、横から見たその形状が龍の背に似ていることから「臥龍廊(がりゅうろう)」と呼ばれる。渡ることはできません。

上の霊屋から見た臥龍廊。全長約60mくらい。この臥龍廊を渡って、秀吉とねねが祀られている霊屋へ登ることができたら、また違った感慨を受けることでしょうが・・・。人が殺到し、構造上耐えられないのでしょう。

高台寺: 霊屋(おたまや)

開山堂東横の高台に霊屋が建ち、臥龍廊で開山堂と繋がっている。霊屋(おたまや、重要文化財)は北政所(ねね)の墓所です。内陣中央の厨子内には大随求菩薩像が安置され、その右に豊臣秀吉の坐像が、左に北政所の片膝立の木像が配されている。北政所は自らの像の約2メートル下に葬られています。

建物は慶長10年(1605)に建てられたもので、屋根上に宝珠を乗せた宝形造檜皮葺きの堂。霊屋は火災に遭わず、創建時のままといわれるが、外見は綺麗に見える。改修を受けているのでしょうか?。屋根裏、棟木などに極彩色の飾り付けがなされ、墓所とは思われないような華やかさだ。

写真には撮れないが、内部の厨子や須弥壇などの堂内装飾に壮麗な蒔絵が施され、「高台寺蒔絵」と呼ばれています。また北政所所用と伝えられている多くの調度品類にも同じ様式の蒔絵が施され、高台寺は「蒔絵の寺」とも称されている。

霊屋前からの眺め、左が方丈、右が開山堂、そして臥龍池。高台にある霊屋から眺めた紅葉が、高台寺では一番綺麗です。池とお堂がより冴えます。

高台寺: 傘亭・時雨亭

霊屋手前に、さらに高台へ登る石の階段がある。登ると「傘亭」と「時雨亭」という二つの茶室が並んでいます。

傘亭は厚い茅葺きの屋根をもつ茶室。茶室にしては頑丈そうに見えるのは、伏見城から移されものだからでしょうか。内部には天井がなく、屋根裏は竹が放射状に組まれており、唐傘を広げたように見えることから「傘亭」と呼ばれている。「安閑窟」が正式名称で、重要文化財指定されている。

傘亭と屋根付きの土間廊下でつながった、もう一つの茶室「時雨亭」。こちらは二階建てで、これも伏見城からの移築といわれる。傘亭同様に重要文化財。「なお廊下は移転時に付加されたもので、両茶室はもともと別々に建っていたと考えられる」そうです。

この高い位置にある茶室からは、遠く大阪市内まで見通せる。大阪城落城のとき、北政所はこの高台寺にいたという。北政所(ねね)はこの二階建ての茶室で、炎上する大阪城をどのような気持ちで眺めていたのでしょうか。そしてこの9年後に、この高台寺で息を引き取ります。

高台寺: 竹林・雲居庵

高台から下へ降りていく途中に竹林の道がある。華やかな紅葉を見てきた後だけに、いっそう清々しい気分にさせてくれます。

竹林の道を過ぎるとお茶席「雲居庵」。これで高台寺境内を一周したことになる。最後はこの茶席で一服。ここの庭の紅葉も素晴らしい。お茶を味わいながらこの美しい紅葉を鑑賞って最高・・・、私は鑑賞だけでしたが。

出口を出てもまだ高台寺の境内です。天満宮や販売店、お茶所が並んでいる。鐘楼の所からの眺めも良い。京都市内が見渡せます。鐘楼には慶長11年(1606)銘の入った梵鐘(重要文化財)が吊るされていたが、老朽化のため2010年に外され、今は二代目が吊られている。

次は青蓮院門跡へ。

詳しくはホームページを

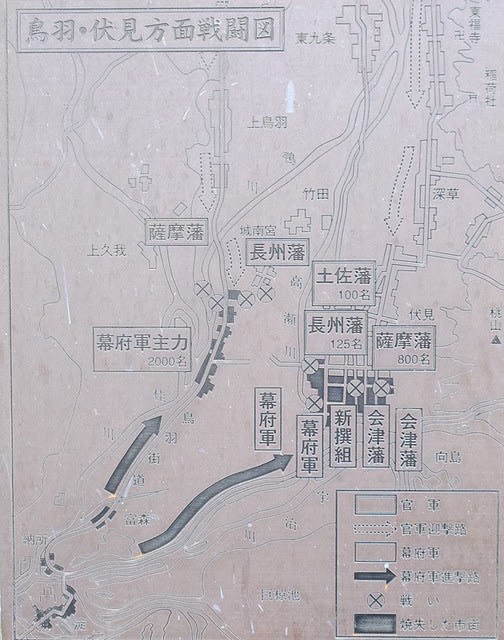

鳥羽離宮跡公園内の土盛り「秋の山」の傍に、「鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争)勃発の地 小枝橋」という解説版が設置され、その横に新政府軍(薩摩藩、長州藩、土佐藩)と幕府軍(会津藩、新撰組)の布陣図まで置かれている。解説板は、文字がかすれ読みにくいので、全文を紹介します。

鳥羽離宮跡公園内の土盛り「秋の山」の傍に、「鳥羽伏見の戦い(戊辰戦争)勃発の地 小枝橋」という解説版が設置され、その横に新政府軍(薩摩藩、長州藩、土佐藩)と幕府軍(会津藩、新撰組)の布陣図まで置かれている。解説板は、文字がかすれ読みにくいので、全文を紹介します。

城南宮の東の入口

城南宮の東の入口

参道を進むと、右側に朱鳥居、その奥に拝殿、本殿が現れる。朱鳥居の最上部には屋根が葺かれ、その下に城南宮の御神紋「三光の紋」が輝く。太陽と月と星を組み合わせた非常に珍しいもので、神功皇后の軍船の旗印にちなんだものだそうです。方除けの神徳を表し、城南宮は方除け、交通安全、旅行安全の神として信仰されている。

参道を進むと、右側に朱鳥居、その奥に拝殿、本殿が現れる。朱鳥居の最上部には屋根が葺かれ、その下に城南宮の御神紋「三光の紋」が輝く。太陽と月と星を組み合わせた非常に珍しいもので、神功皇后の軍船の旗印にちなんだものだそうです。方除けの神徳を表し、城南宮は方除け、交通安全、旅行安全の神として信仰されている。

表門を入り、参道を真っ直ぐ進むと色彩鮮やかな拝殿(重要文化財)です。この拝殿は寛永2年(1625)、紀州徳川家の初代藩主・徳川頼宣によって寄進されたもので、伏見城の車寄(くるまよせ)だったのではないかといわれている。正面中央に通路がある割拝殿で、本瓦葺屋根に、正面軒唐破風を持つ入母屋造り。

表門を入り、参道を真っ直ぐ進むと色彩鮮やかな拝殿(重要文化財)です。この拝殿は寛永2年(1625)、紀州徳川家の初代藩主・徳川頼宣によって寄進されたもので、伏見城の車寄(くるまよせ)だったのではないかといわれている。正面中央に通路がある割拝殿で、本瓦葺屋根に、正面軒唐破風を持つ入母屋造り。

拝殿前右横に「伏見の戦跡」と刻まれた碑があります。慶応4年(1868)正月に始まった鳥羽伏見の戦いで、この御香宮神社もその舞台となった。官軍の薩摩藩800人が駐屯し、4門の大砲で200mも離れていない新選組の駐屯地・伏見奉行所に砲弾を撃ち込んだ。砲弾は奉行所を炎上させ、激しい市街戦となる。結局、錦の御旗を掲げた官軍が有利になり、幕府軍は敗退し、御香宮神社の社殿は幸い戦火を免れている。

拝殿前右横に「伏見の戦跡」と刻まれた碑があります。慶応4年(1868)正月に始まった鳥羽伏見の戦いで、この御香宮神社もその舞台となった。官軍の薩摩藩800人が駐屯し、4門の大砲で200mも離れていない新選組の駐屯地・伏見奉行所に砲弾を撃ち込んだ。砲弾は奉行所を炎上させ、激しい市街戦となる。結局、錦の御旗を掲げた官軍が有利になり、幕府軍は敗退し、御香宮神社の社殿は幸い戦火を免れている。

墨染寺(ぼくぜんじ)は、京阪電車・墨染駅を降り西に歩き、琵琶湖疏水に架かる橋を渡ると見えてくる。狭い車道の直ぐ脇で、住宅街の狭い場所なので見逃しやすい。

墨染寺(ぼくぜんじ)は、京阪電車・墨染駅を降り西に歩き、琵琶湖疏水に架かる橋を渡ると見えてくる。狭い車道の直ぐ脇で、住宅街の狭い場所なので見逃しやすい。

寺田屋から一本東側の通り、蓬莱橋からは前に真っ直ぐな通りです。その名も「竜馬通り商店街」。他の通りとちょっと違った雰囲気をもった通りで、小ぎれいな土産物屋、お食事処が並ぶ。アーケードのある大手前筋商店街までつながっています。

寺田屋から一本東側の通り、蓬莱橋からは前に真っ直ぐな通りです。その名も「竜馬通り商店街」。他の通りとちょっと違った雰囲気をもった通りで、小ぎれいな土産物屋、お食事処が並ぶ。アーケードのある大手前筋商店街までつながっています。

船宿・寺田屋は坂本龍馬(1835~67)が定宿していたところでもある。慶応2年(1866)1月24日、当時32歳であった土佐藩の下級武士・坂本龍馬は、行動を共にしていた長州藩士・三吉慎蔵とのちに妻となるおりょうを待たせている寺田屋に真夜中に入った。龍馬と三吉慎蔵は飲み始め、おりゅうは1階の風呂に入ります。

船宿・寺田屋は坂本龍馬(1835~67)が定宿していたところでもある。慶応2年(1866)1月24日、当時32歳であった土佐藩の下級武士・坂本龍馬は、行動を共にしていた長州藩士・三吉慎蔵とのちに妻となるおりょうを待たせている寺田屋に真夜中に入った。龍馬と三吉慎蔵は飲み始め、おりゅうは1階の風呂に入ります。

龍馬と三吉が遁れた材木小屋は、寺田屋の北西300mほどの位置で、濠川に架かる大手橋の脇です。現在、大手橋の西詰めに石碑が建てられています。

龍馬と三吉が遁れた材木小屋は、寺田屋の北西300mほどの位置で、濠川に架かる大手橋の脇です。現在、大手橋の西詰めに石碑が建てられています。

東寺の中心伽藍(五重塔・金堂・講堂・食堂)を見てきたので、再び南大門近くまで戻り、その他の建物を見ていきます。

東寺の中心伽藍(五重塔・金堂・講堂・食堂)を見てきたので、再び南大門近くまで戻り、その他の建物を見ていきます。

御影堂の正面、即ち北側にあるのが大日堂です。

御影堂の正面、即ち北側にあるのが大日堂です。

1時15分、東寺の北総門を出ると東西に走る八条通りに突き当たる。八条通りを左へ歩き、壬生通りと交差する北西角に「六孫王神社(ろくそんのう)」があります。大きな石柱と看板が掲げられているのですぐ判ります。

1時15分、東寺の北総門を出ると東西に走る八条通りに突き当たる。八条通りを左へ歩き、壬生通りと交差する北西角に「六孫王神社(ろくそんのう)」があります。大きな石柱と看板が掲げられているのですぐ判ります。 反り橋を渡り本殿へ向かいます。源満仲の子達は、畿内を中心に各地に分散し武士団を形成し武門として土着していった。平安時代中期の寛仁4年(1020)、源満仲の三男・頼信が河内国壺井(現在の大阪府羽曳野市と太子町の境界辺り)に本拠を置いた。これが河内源氏の始まりで、頼信-頼義-義家(八幡太郎義家)と三代に渡り武門の棟梁として活躍しました。

反り橋を渡り本殿へ向かいます。源満仲の子達は、畿内を中心に各地に分散し武士団を形成し武門として土着していった。平安時代中期の寛仁4年(1020)、源満仲の三男・頼信が河内国壺井(現在の大阪府羽曳野市と太子町の境界辺り)に本拠を置いた。これが河内源氏の始まりで、頼信-頼義-義家(八幡太郎義家)と三代に渡り武門の棟梁として活躍しました。

初層内部(冊子「東寺の仏たち」より) 。五重塔内部は、通常は公開されていないが、特別期間だけ初層内部が公開される。今回は春の特別期間(3/20~5/25)にあたり初層に入れました。

初層内部(冊子「東寺の仏たち」より) 。五重塔内部は、通常は公開されていないが、特別期間だけ初層内部が公開される。今回は春の特別期間(3/20~5/25)にあたり初層に入れました。 内部中央には各層を貫いている中央心柱(しんばしら)の角柱がある。この心柱の基部には、空海が唐から持ち帰った仏舎利が納められているそうです。この心柱を大日如来に見立て、それを囲むように四面の須弥壇上に金剛界四仏坐像が配置される。その四仏坐像には、それぞれ左右に脇侍菩薩が二体置かれた三尊形式をとる。いずれも檜の寄木造りの漆箔仕上げで、目には玉眼が嵌め込まれているという。

内部中央には各層を貫いている中央心柱(しんばしら)の角柱がある。この心柱の基部には、空海が唐から持ち帰った仏舎利が納められているそうです。この心柱を大日如来に見立て、それを囲むように四面の須弥壇上に金剛界四仏坐像が配置される。その四仏坐像には、それぞれ左右に脇侍菩薩が二体置かれた三尊形式をとる。いずれも檜の寄木造りの漆箔仕上げで、目には玉眼が嵌め込まれているという。

以前は講堂内部は非公開で、中の仏像は、東側の格子扉から除き見るしかなかったという。しかし昭和40年(1965)から一般公開され、通年で拝観できるようになった。

以前は講堂内部は非公開で、中の仏像は、東側の格子扉から除き見るしかなかったという。しかし昭和40年(1965)から一般公開され、通年で拝観できるようになった。

食堂の東側に、広場を挟み校倉造りの宝蔵(ほうぞう、重要文化財)があります。平安後期の創建当初は南北に二棟あり、弘法大師空海が唐の国師、恵果から授かり、現在、国宝となっている密教法具や両界曼荼羅、袈裟、仏舎利、五大尊など数多くの寺宝を納められていた。

食堂の東側に、広場を挟み校倉造りの宝蔵(ほうぞう、重要文化財)があります。平安後期の創建当初は南北に二棟あり、弘法大師空海が唐の国師、恵果から授かり、現在、国宝となっている密教法具や両界曼荼羅、袈裟、仏舎利、五大尊など数多くの寺宝を納められていた。

南大門を潜り境内に入り、正面に金堂を見ながら北へ歩く。新緑の樹木の間から黒褐色の堂宇が覗く。右に金堂、講堂、食堂が、左側には灌頂院、小子房、本坊、御影堂が並ぶ。この広い空き地で、弘法大師空海の命日にあたる毎月21日に「弘法市」が行われている。柵で囲われ、こちら側からは入れません。

南大門を潜り境内に入り、正面に金堂を見ながら北へ歩く。新緑の樹木の間から黒褐色の堂宇が覗く。右に金堂、講堂、食堂が、左側には灌頂院、小子房、本坊、御影堂が並ぶ。この広い空き地で、弘法大師空海の命日にあたる毎月21日に「弘法市」が行われている。柵で囲われ、こちら側からは入れません。

食堂と講堂の間に、拝観受付があり、ここからだけ中に入れる。

食堂と講堂の間に、拝観受付があり、ここからだけ中に入れる。 興聖寺を後にし、朝霧橋の袂まで戻る。宇治神社の一の鳥居を潜り石畳の参道を進む。参道右脇には桐原水の手洗所が置かれている。階段を上ると正面に、「桐原殿」の扁額がかる黒ずんだ建物が建つ。これは拝殿だそうです。

興聖寺を後にし、朝霧橋の袂まで戻る。宇治神社の一の鳥居を潜り石畳の参道を進む。参道右脇には桐原水の手洗所が置かれている。階段を上ると正面に、「桐原殿」の扁額がかる黒ずんだ建物が建つ。これは拝殿だそうです。

宇治上神社の赤い鳥居から、真っ直ぐな参道が拝殿まで続く。世界遺産のせいか宇治神社と比べ、やや厳粛な雰囲気が漂う。広くない境内ですが、中は自由に歩けます。

宇治上神社の赤い鳥居から、真っ直ぐな参道が拝殿まで続く。世界遺産のせいか宇治神社と比べ、やや厳粛な雰囲気が漂う。広くない境内ですが、中は自由に歩けます。

拝殿裏手の階段上に本殿(国宝)がある。見たところ、普通の神社本殿の外形とはやや異なっている。本殿は、一間社流造りの三殿が並ぶ。その三棟の内殿を一つの覆い屋で覆っている。そのため本殿自体を目にすることができない。本殿は平安時代後期の1060年頃の建立で、現存する日本最古の神社建築。覆い屋の正面には「正一位離宮大神」の扁額が掲げられている。

拝殿裏手の階段上に本殿(国宝)がある。見たところ、普通の神社本殿の外形とはやや異なっている。本殿は、一間社流造りの三殿が並ぶ。その三棟の内殿を一つの覆い屋で覆っている。そのため本殿自体を目にすることができない。本殿は平安時代後期の1060年頃の建立で、現存する日本最古の神社建築。覆い屋の正面には「正一位離宮大神」の扁額が掲げられている。

与謝野晶子歌碑の背後に、大吉山(仏徳山)展望台へ登る坂道がある。その登り口に「総角之古蹟」の石碑が置かれています。

与謝野晶子歌碑の背後に、大吉山(仏徳山)展望台へ登る坂道がある。その登り口に「総角之古蹟」の石碑が置かれています。

源氏物語に関する多くの文献、史料、小説などのが収集・保管・展示されている。宇治特産のお茶を味わえる喫茶コーナーなども。また館外の源氏の小径や中庭には、源氏物語にちなむ四季折々の草花が植えられている。

源氏物語に関する多くの文献、史料、小説などのが収集・保管・展示されている。宇治特産のお茶を味わえる喫茶コーナーなども。また館外の源氏の小径や中庭には、源氏物語にちなむ四季折々の草花が植えられている。

源氏物語ミュージアムを出て、来た道とは逆方向の坂道を下る。広い大通りに出ると、前方に宇治橋と京阪宇治駅が見えてくる。宇治橋の袂を左に入ると、左側に「橋寺放生院」の石柱が建ち山門が現れる。山門は通れないが、脇の戸口から入れます。境内の見学は自由にできる。

源氏物語ミュージアムを出て、来た道とは逆方向の坂道を下る。広い大通りに出ると、前方に宇治橋と京阪宇治駅が見えてくる。宇治橋の袂を左に入ると、左側に「橋寺放生院」の石柱が建ち山門が現れる。山門は通れないが、脇の戸口から入れます。境内の見学は自由にできる。 橋寺放生院(ほうじょういん)は、聖徳太子の発願で推古12年(604)に秦河勝(はたのかわかつ)が創建したと伝えられている。宇治橋の守り寺で、宇治橋を管理してきたことから「橋寺」と呼ばれてきた。弘安9年(1286)、西大寺の僧・叡尊によって宇治橋が再建された時、中州に十三重石塔を建てるとともにこの寺で大放生会を営んだ。そこから「放生院」とも呼ばれるようになる。

橋寺放生院(ほうじょういん)は、聖徳太子の発願で推古12年(604)に秦河勝(はたのかわかつ)が創建したと伝えられている。宇治橋の守り寺で、宇治橋を管理してきたことから「橋寺」と呼ばれてきた。弘安9年(1286)、西大寺の僧・叡尊によって宇治橋が再建された時、中州に十三重石塔を建てるとともにこの寺で大放生会を営んだ。そこから「放生院」とも呼ばれるようになる。

宇治上神社と宇治神社の祭神:菟道稚郎子命の墓が近くにある。京阪宇治駅の後方、むしろ一つ手前の三室戸駅に近い宇治川沿いです。歩いても行けるので、宇治駅の横を通り三室戸駅の方へ進むと、古墳風のこんもりした森が現れる。近くまで一戸建て住宅が迫っています。

宇治上神社と宇治神社の祭神:菟道稚郎子命の墓が近くにある。京阪宇治駅の後方、むしろ一つ手前の三室戸駅に近い宇治川沿いです。歩いても行けるので、宇治駅の横を通り三室戸駅の方へ進むと、古墳風のこんもりした森が現れる。近くまで一戸建て住宅が迫っています。

「あじろぎの道」の中ほどに宇治市観光センターがあります。やや厳めしい建物で、周辺と違和感を感じさせている。和風造りなら周囲の景観とマッチしただろうにと思います。内部は広くゆったりとしている。周辺や宇治市の観光案内パンフも豊富に置かれている。宇治茶の無料サービスもあるので休憩するのに丁度良い。もちろんトイレもあります。

「あじろぎの道」の中ほどに宇治市観光センターがあります。やや厳めしい建物で、周辺と違和感を感じさせている。和風造りなら周囲の景観とマッチしただろうにと思います。内部は広くゆったりとしている。周辺や宇治市の観光案内パンフも豊富に置かれている。宇治茶の無料サービスもあるので休憩するのに丁度良い。もちろんトイレもあります。

京阪電車の中書島駅で京阪宇治線に乗り換え、約15分程で終点の宇治駅に着く。8時半です。駅舎を出るとすぐ横が宇治川で、目の前に宇治橋が飛び込んでくる。まず宇治川を渡り、平等院を目指します。

京阪電車の中書島駅で京阪宇治線に乗り換え、約15分程で終点の宇治駅に着く。8時半です。駅舎を出るとすぐ横が宇治川で、目の前に宇治橋が飛び込んでくる。まず宇治川を渡り、平等院を目指します。

宇治橋を渡りきった西詰に小さな広場が設けられ、巻物を手にする紫式部像と幾つかの石碑が置かれている。「夢の浮橋広場」と呼ばれ、平成16年2月に整備されたもの。

宇治橋を渡りきった西詰に小さな広場が設けられ、巻物を手にする紫式部像と幾つかの石碑が置かれている。「夢の浮橋広場」と呼ばれ、平成16年2月に整備されたもの。 夢の浮橋広場から二本の道が分岐している。一本は平等院へ続く参道で、石鳥居のあるもう一本が「あがた通り」と呼ばれる県神社への参道です。

夢の浮橋広場から二本の道が分岐している。一本は平等院へ続く参道で、石鳥居のあるもう一本が「あがた通り」と呼ばれる県神社への参道です。

1936年に建てられた拝殿。その奥に江戸時代に再建された本殿が鎮座する。

1936年に建てられた拝殿。その奥に江戸時代に再建された本殿が鎮座する。

県神社を後にし、元の夢浮橋広場へ引き返す。今度は平等院表参道へ入る。早朝なのか、まだ人通りは少なく静かな参道です。参道の両側には室町期より続く「宇治茶」の老舗が軒を並べている。体験工房やお茶を使ったスイーツのお店も並ぶ。

県神社を後にし、元の夢浮橋広場へ引き返す。今度は平等院表参道へ入る。早朝なのか、まだ人通りは少なく静かな参道です。参道の両側には室町期より続く「宇治茶」の老舗が軒を並べている。体験工房やお茶を使ったスイーツのお店も並ぶ。 平等院表参道を150mほど歩くと、分岐道になる。左へ進むと桜並木の宇治川沿いの土手に出る。右の道を進むと平等院正門へ。

平等院表参道を150mほど歩くと、分岐道になる。左へ進むと桜並木の宇治川沿いの土手に出る。右の道を進むと平等院正門へ。 表門があり、横に拝観受付所があります。ここで拝観料を支払い、中に入る。

表門があり、横に拝観受付所があります。ここで拝観料を支払い、中に入る。 平等院について

平等院について

(内部は撮影禁止なので、拝観受付所で頂いたパンフの写真を使いました)

(内部は撮影禁止なので、拝観受付所で頂いたパンフの写真を使いました) 阿弥陀堂は、阿字池(あじいけ)の中島に東を正面として建ち、中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊(中堂背後の渡り廊)の4棟からなる。建物全体が鳥が羽を広げた形に似ていることから、さらに中堂屋根に一対の鳳凰が取り付けられていることから、江戸時代の初め頃から「鳳凰堂」とも呼ばれるようになった。

阿弥陀堂は、阿字池(あじいけ)の中島に東を正面として建ち、中堂、北翼廊、南翼廊、尾廊(中堂背後の渡り廊)の4棟からなる。建物全体が鳥が羽を広げた形に似ていることから、さらに中堂屋根に一対の鳳凰が取り付けられていることから、江戸時代の初め頃から「鳳凰堂」とも呼ばれるようになった。

北側より眺める。中堂の左右から回廊が伸び、北翼廊(右)、南翼廊(左)へつながっている。この両翼廊は二階建てだが、実用的な意味は無く全体的なバランスをとる単なる飾りだそうです。内部は何も無いそうです。

北側より眺める。中堂の左右から回廊が伸び、北翼廊(右)、南翼廊(左)へつながっている。この両翼廊は二階建てだが、実用的な意味は無く全体的なバランスをとる単なる飾りだそうです。内部は何も無いそうです。 南側より眺める。鳳凰堂の前は阿字池(あじいけ)を中心とした庭園となっている。浄土式庭園と呼ばれ、大正11年(1922年)に史跡・名勝に指定されています。平成2年(1990年)からの発掘調査にもとづき、小石が敷き詰められた洲浜(すはま)が復原され、北翼廊へ渡る平橋や反橋や小島も整備された。

南側より眺める。鳳凰堂の前は阿字池(あじいけ)を中心とした庭園となっている。浄土式庭園と呼ばれ、大正11年(1922年)に史跡・名勝に指定されています。平成2年(1990年)からの発掘調査にもとづき、小石が敷き詰められた洲浜(すはま)が復原され、北翼廊へ渡る平橋や反橋や小島も整備された。 北翼廊の背後から眺める

北翼廊の背後から眺める 阿字池南側の高台に梵鐘が吊るされている。平安時代を代表する梵鐘の1つで、全面に天人、獅子、唐草文様などの繊細な浮き彫りを施した他に例を見ない鐘。「姿、形の平等院」と謳われ、「音の三井寺」、「銘の神護寺」と共に「天下の三銘鐘」に数えられている。吊るされているのは複製で、実物(国宝)はミュージアム鳳翔館に展示されています。

阿字池南側の高台に梵鐘が吊るされている。平安時代を代表する梵鐘の1つで、全面に天人、獅子、唐草文様などの繊細な浮き彫りを施した他に例を見ない鐘。「姿、形の平等院」と謳われ、「音の三井寺」、「銘の神護寺」と共に「天下の三銘鐘」に数えられている。吊るされているのは複製で、実物(国宝)はミュージアム鳳翔館に展示されています。

平等院には塔頭寺院が二つあり、共同で平等院を管理している。その一つが天台宗のこの最勝院。本尊は不動明王。承応3年(1654)京都東洞院六角勝仙院(住心院)の僧が平等院に移り、その住庵を最勝院と呼んだことに始まるという。

平等院には塔頭寺院が二つあり、共同で平等院を管理している。その一つが天台宗のこの最勝院。本尊は不動明王。承応3年(1654)京都東洞院六角勝仙院(住心院)の僧が平等院に移り、その住庵を最勝院と呼んだことに始まるという。 観音堂の北側に、源頼政が軍扇をひろげ辞世の句を詠み自害したという場所がある。「扇の芝」と名付けられ、辞世の句 「埋もれ木の 花咲くこともなかりしに 身のなる果てぞ 悲しかりける」の碑が建っている。毎年5月26日には「頼政忌」の法要が営まれるそうです。

観音堂の北側に、源頼政が軍扇をひろげ辞世の句を詠み自害したという場所がある。「扇の芝」と名付けられ、辞世の句 「埋もれ木の 花咲くこともなかりしに 身のなる果てぞ 悲しかりける」の碑が建っている。毎年5月26日には「頼政忌」の法要が営まれるそうです。

本堂から山の方へ少し登ると紅い塔が現れる。多宝塔です。中には入れないが,平安中期の僧・恵心僧都(えしんそうず)の作とされる大日如来が祀られているそうです。元禄2年(1689)の建立,明治15年(1882)に修復された。

本堂から山の方へ少し登ると紅い塔が現れる。多宝塔です。中には入れないが,平安中期の僧・恵心僧都(えしんそうず)の作とされる大日如来が祀られているそうです。元禄2年(1689)の建立,明治15年(1882)に修復された。

午後3時、約20分ほどで山頂近くの広場に着く。「信貴山城」の白い幟がはためいている。

午後3時、約20分ほどで山頂近くの広場に着く。「信貴山城」の白い幟がはためいている。

成福院融通殿前を左に行き建物の下を潜ると、信貴山の宿坊として親しまれている塔頭「玉蔵院(ぎょくぞういん)」がある。玉蔵院の本尊・毘沙門天王が祀られている浴油堂の前を通り階段を登っていくと、高台の上に赤色鮮やかな三重塔と巨大な白い地蔵菩薩像がひと際目につく。色鮮やかな三重塔様式の仏殿には阿悶如来が祀られ、地蔵菩薩像は高さ15mあり「日本一大地蔵尊」と称している。

成福院融通殿前を左に行き建物の下を潜ると、信貴山の宿坊として親しまれている塔頭「玉蔵院(ぎょくぞういん)」がある。玉蔵院の本尊・毘沙門天王が祀られている浴油堂の前を通り階段を登っていくと、高台の上に赤色鮮やかな三重塔と巨大な白い地蔵菩薩像がひと際目につく。色鮮やかな三重塔様式の仏殿には阿悶如来が祀られ、地蔵菩薩像は高さ15mあり「日本一大地蔵尊」と称している。

玉蔵院融通堂へ向かう階段途中に億円札をくわえた寅の像が置かれています。

玉蔵院融通堂へ向かう階段途中に億円札をくわえた寅の像が置かれています。 玉蔵院融通堂前からの展望、本堂をはじめ境内が一望できます。

玉蔵院融通堂前からの展望、本堂をはじめ境内が一望できます。

毘沙門天王像(中央)と吉祥天像(右)、善膩師童子像(左) (長護孫子寺発行「毘沙門天王の総本山・信貴山長護孫子寺」より)

毘沙門天王像(中央)と吉祥天像(右)、善膩師童子像(左) (長護孫子寺発行「毘沙門天王の総本山・信貴山長護孫子寺」より)

近鉄・生駒駅で近鉄生駒線に乗り換え、信貴山下駅で下車。8時半です。朝護孫子寺まで歩くか、バスを利用するか思案する。駅前の広い車道を山の方へ登っていけばお寺へ行ける。地図から想定すれば40分くらいか。駅前の路線バスの時刻表を見れば、9時30分発まで1時間待たなければならない。歩こうかと思ったが、奥之院や信貴山まで登るには体力を温存しておかなければならない。結局、バスを使うことに。

近鉄・生駒駅で近鉄生駒線に乗り換え、信貴山下駅で下車。8時半です。朝護孫子寺まで歩くか、バスを利用するか思案する。駅前の広い車道を山の方へ登っていけばお寺へ行ける。地図から想定すれば40分くらいか。駅前の路線バスの時刻表を見れば、9時30分発まで1時間待たなければならない。歩こうかと思ったが、奥之院や信貴山まで登るには体力を温存しておかなければならない。結局、バスを使うことに。

信貴山観光iセンターの横に見える紅い橋が「開運橋(かいうんきょう)」。大門池に架かり、門前町と長護孫子寺とを結ぶ参道でもある。鉄骨を組み合わせたトレッスル橋脚を用いた上路カンチレバー橋で、非常にめずらしい造りのため、平成19年(2007)に土木史上の文化財的価値が認められ、国の登録有形文化財に登録された。

信貴山観光iセンターの横に見える紅い橋が「開運橋(かいうんきょう)」。大門池に架かり、門前町と長護孫子寺とを結ぶ参道でもある。鉄骨を組み合わせたトレッスル橋脚を用いた上路カンチレバー橋で、非常にめずらしい造りのため、平成19年(2007)に土木史上の文化財的価値が認められ、国の登録有形文化財に登録された。

信貴山観光iセンターから奥へ進むと絵馬堂がある。安政年間(1854~)に大阪堂島の木綿屋梅蔵によって寄進された建物で、軒下壁面や内部の天井には多くの絵馬が飾られています。現在は、椅子などが置かれ休憩所となったいるようです。奥にはトイレもあります。

信貴山観光iセンターから奥へ進むと絵馬堂がある。安政年間(1854~)に大阪堂島の木綿屋梅蔵によって寄進された建物で、軒下壁面や内部の天井には多くの絵馬が飾られています。現在は、椅子などが置かれ休憩所となったいるようです。奥にはトイレもあります。

絵馬堂の並びに石鳥居と赤鳥居が建っている。鳥居をくぐり,杉林の立ち並ぶ薄暗い坂道を谷間へ降りていく。まもなく紅い旗が揺らめくなかに劔鎧護法堂(けんがいごほうどう)が現れる。

絵馬堂の並びに石鳥居と赤鳥居が建っている。鳥居をくぐり,杉林の立ち並ぶ薄暗い坂道を谷間へ降りていく。まもなく紅い旗が揺らめくなかに劔鎧護法堂(けんがいごほうどう)が現れる。 開山堂へは大寅手前左側にある階段を登って行く。開山堂は本堂と同じ高さになるように小高い丘の上に建てられているため,かなり急な階段を登ることになる。105段あるそうです。

開山堂へは大寅手前左側にある階段を登って行く。開山堂は本堂と同じ高さになるように小高い丘の上に建てられているため,かなり急な階段を登ることになる。105段あるそうです。

開山堂の丘を降り,大寅の横を奥へ進むと赤門です。赤門を通ると二手に分かれる。右へ下っていけば塔頭の千手院へ,左へ行けば聖徳太子像,かやの木稲荷,本坊の方へ行ける。

開山堂の丘を降り,大寅の横を奥へ進むと赤門です。赤門を通ると二手に分かれる。右へ下っていけば塔頭の千手院へ,左へ行けば聖徳太子像,かやの木稲荷,本坊の方へ行ける。 千手院の左側の小阪を上がっていくと,総本山長谷寺の十一面観世音菩薩の分身を祀った観音堂と銭亀堂がある。

千手院の左側の小阪を上がっていくと,総本山長谷寺の十一面観世音菩薩の分身を祀った観音堂と銭亀堂がある。 千手院の入り口に戻り,左手の道に入る。塀のように石灯籠がぴったり並ぶ中を進むと聖徳太子像とかやの木稲荷の紅い鳥居が見えてくる。

千手院の入り口に戻り,左手の道に入る。塀のように石灯籠がぴったり並ぶ中を進むと聖徳太子像とかやの木稲荷の紅い鳥居が見えてくる。

本宮の方に向かって来た道を引き返します。13時半過ぎ、まだまだ時間はたっぷりあるのでのんびり景色を楽しみながら歩く。

本宮の方に向かって来た道を引き返します。13時半過ぎ、まだまだ時間はたっぷりあるのでのんびり景色を楽しみながら歩く。