■2019年2月25日(月曜日)

北野天満宮の周辺を訪ねる。地蔵院~大将軍八神社~平野神社~花街・上七軒~千本釈迦堂~石像寺(釘抜地蔵)~称念寺(猫寺)から千本ゑんま堂(引接寺)の順に。

地蔵院

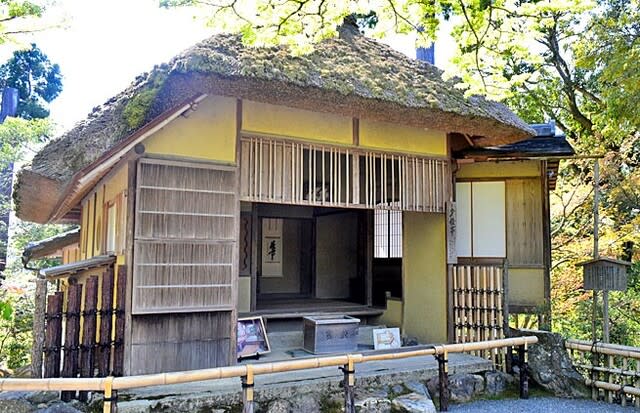

嵐電・北野白梅町駅の近くに椿で知られる地蔵院があるので寄ってみる。山門の脇には「義商天野屋利兵衛乃墓」「豊公愛樹五色八重散椿」の石柱が立っています。拝観時間は午前9時から午後4時まで。

山門潜り正面の地蔵堂(本堂)との間に五色八重散椿が植えられている。

かつて秀吉の朝鮮出兵の時に加藤清正が朝鮮蔚山城から持ち帰って秀吉に献上し、天正15年(1587)北野大茶会を催した際お世話になったお礼にと地蔵院に献木された。初代は昭和50年代に枯れ,現在のはその二世。

「五色八重椿」の名のとおり,1本の木から白、紅、黄、桃、紅絞りなど五色の花を咲き分ける。散り具合にも特色があり,花びらが1枚ずつ散っていくという。花が丸ごと落花すると,打ち首のようで戦国時代の武士には嫌われた。そういうところから人々に「椿寺」として親しまれ,秀吉も愛した椿の木だそうです。京都市の指定天然記念物に指定されている。見ごろは3月下旬なので,まだ少し早く,小さな蕾が見られるだけでした。

山門をくぐって真っ直ぐ奥に地蔵堂が建っています。

安置されているお地蔵さまは「鍬形(くわがた)地蔵さま」とも呼ばれ、次のような説話が残る。我田引水する男を一人のお坊さんが注意すると,男は腹を立て持っていた鍬でお坊さんの顔を殴りつけた。そのお坊さんが入っていった地蔵堂の中を見ると,お地蔵さまの頬に鍬の傷がついていたという。それ以来、男は改心したという。この鍬形地蔵菩薩は地蔵菩薩洛陽四十八箇所十二番の霊場となっている。

本堂(地蔵堂)の横に周ると,忠臣蔵で有名な天野屋利兵衛(1661-1733))の墓所がある。吉良邸討ち入りを影で支えた大阪の商人で,晩年にはこの寺に隠棲し,剃髪して義士の冥福を祈ったと伝えられています。

また与謝蕪村の師・夜半亭巴人(やはんていはじん,1676-1742)の墓もある。本名は早野巴人(はやのはじん)で,夜半亭は俳号。

大将軍八神社(だいしょうぐんはちじんじゃ)

地蔵院の前を東西に通るのが一条通り。大将軍商店街と呼ばれ,別名を「妖怪ストリート」と称して宣伝しているようです。電柱に「妖怪ストリート」の幟がはためいています。よく整備され明るい通りなので,妖怪など出そうにみえないのだが・・・。

お店のおばさんに「妖怪ストリート」の由来を尋ねたら,「分かりません,組合の事務所で聞いてください」と。

妖怪ストリートを東へ歩くと大将軍八神社(だいしょうぐんはちじんじゃ)が現れる。

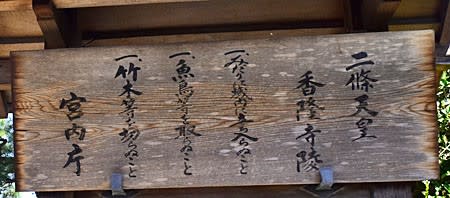

神社の創建は,延暦13年(794)桓武天皇が平安京造営の際に,大内裏(御所)の北西角に王城鎮護のため陰陽道の星神大将軍を勧請したのに始まるとされる。当初は「大将軍堂」と呼ばれ,江戸期に入り「大将軍社」と改称した。その後,八柱の神様(暦神八神)も合祀され,「大将軍八神社」へと変更され現在にいたる。

現在の本殿は昭和4年に八棟権現造りとして造り替えられたもの。

主祭神は大将軍神で,方位の厄災を除く陰陽道の方位神。そのため建築や転居、旅行,交通などあらゆる方位の厄災から守ってくれる神社として信仰されてきた。

ところが明治時代になり,「神仏分離令」によって陰陽道などの外来神は廃されることになった。そのため「素盞鳴尊(スサノヲノミコト)を主祭神とし、その御子五男三女神、並びに 桓武天皇を合祀」となり、御子八神と暦神の八神が習合して現在のかたちになったという。

本殿の真正面に奇妙なモニュメントが。石柱の上に八角形の石の台座,その上に陰陽道を示す五芒星が載っている。八角形の台座には「乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤」の八文字が刻まれています。これは八卦と呼ばれる陰陽道における方位を示す漢字だそうです。陰陽道が復活したのでしょうか。

平野神社

北野天満宮の北門を出て、西に歩くとすぐ平野神社の紅い大鳥居です。「平野皇大神」の扁額が掲げられている。

もともと桓武天皇生母の高野新笠の祖神・今木神が平城宮の宮中に祀られていた。それが延暦13年(794)平安京遷都に伴って大内裏近くに移し祀られたのが平野神社の創建とされる。

「当初境内地は方八町余(平安尺で1500m四方)で、現在の京都御所とほぼ同じ大きさでしたが、時の変遷とともに現在の200m弱四方となりました。」(公式サイトより)

臣籍降下(しんせきこうか・皇族が源氏、平氏などの姓を賜り臣下になること)した氏族から崇敬され、源氏・平氏・高階氏・大江氏のほか中原氏・清原氏・菅原氏・秋篠氏らから氏神として崇敬されており、「八姓の祖神」と称されたという。平氏とは特に強い結びつきにあった。天皇の行幸も度々行われたという。

「中世以降は荒廃したが、近世に入り寛永年間(1624年-1644年)には西洞院時慶によって再興が図られ、現在の本殿が造営された。近世の社領は100石であった。明治維新後、明治4年(1871年)5月に近代社格制度において官幣大社に列した。戦後は神社本庁の別表神社に列している。」(Wikipediaより)

紅灯籠の間を進むと中門です。承応2(1653)年頃の造営だが、昭和12(1937)年に改造を受けているので新しい。中門から左右に回廊がめぐらされている。中門は京都府登録文化財に登録されている。

中門を潜るとすぐ拝殿が建つはずだが、拝殿は跡形も無く、その敷地は柵で囲まれている。

平成30(2018)年、関西を襲った台風第21号によって平野神社は大きな被害に遭っています。拝殿は全ての柱が折れて檜皮葺の屋根が崩落してしまった。多くの樹木も倒木し、平野神社のシンボル・桜の木も大きな被害を受けている。

周辺には被害の様子を伝える写真が貼られ、復興のための義捐金を呼びかけています。

拝殿は、江戸時代前期の慶安3(1650)年に東福門院(後水尾天皇中宮・徳川秀忠の娘・徳川和子)によって寄進されたもので、四方を吹き放す舞殿形式をとる。京都府指定文化財です。

本殿です。(Wikipediaより引用)「本殿は4殿2棟からなり、江戸時代前期の寛永年間(1624年-1644年)の西洞院時慶による再建である。うち第一・第二殿は寛永3年(1626年)の造営で、第三・第四殿は寛永9年(1632年)の造営。春日造檜皮葺の4殿はいずれも東面し、それぞれ今木神(第一殿)、久度神(第二殿)、古開神(第三殿)、比売神(第四殿)が祀られている。第一殿と第二殿、第三殿と第四殿はそれぞれ空殿を挟んで連結する形式を採っており、この平野神社独特の形式は「比翼春日造(ひよくかすがづくり)」、または社名から「平野造(ひらのづくり)」と称される。これら本殿2棟は、国の重要文化財に指定されている。」

平野神社は珍しい種類の桜が見られることでも有名で、本殿前の境内にはいろいろな種類の桜が植えられ、それぞれに名前が付けられています。

公式サイトに「当社に珍種が多いのは、臣籍降下した氏族の氏神でもあったことから、蘇り、生産繁栄を願い各公家伝来の家の標となる桜を奉納したからと伝えられています。」と書かれている。上記の公式サイトには桜の種類が写真つきで紹介されています。

南側に広い桜苑が広がっており、本殿前左側から入れる。今は桜のシーズンではないので閑散とし、寂寥感が漂っています。

平野神社は関西でも有数の桜の名所として知られる。寛和元年(985)年、花山天皇が平野神社に行幸したおり、桜を手植えしたことに始まるという。それ以降、現在まで50種約400本の桜が植えらてきたそうです。早咲きは3月初旬から、遅咲きは5月初旬まで楽しめる。

毎年4月10日には平野桜祭り(桜祭神幸祭)が行われ、満開の桜の下を約200名による華やかな時代行列が練り歩くそうです。江戸時代から始まった「平野の夜桜」も平野神社の名物になっている。

桜苑の南側に見えるのが京都府指定文化財に指定されている南門。慶安4(1651)年に御所の旧門を下賜されたもの。もとは現在の大鳥居の位置(境内東側)にあったが、昭和18(1943)年に南門として移築された。形式は薬医門(本柱の後方に控え柱2本を設け、頑丈にしたもの)、切妻造で、屋根は桟瓦葺。

提灯に描かれた神紋の「桜」が鮮やかです。

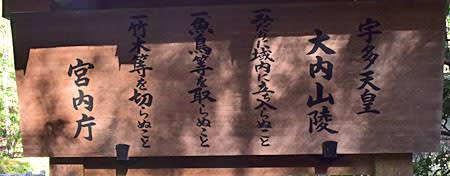

花山天皇紙屋川上陵

平野神社に桜をもたらした花山天皇のお墓が、ここから北へ400mほどの所にあるので立ち寄ってみます。

第65代花山天皇の「紙屋川上陵(かみやがわのほとりのみささぎ)」です。花山天皇の墓所は所在不明になっていたが、記録に紙屋川のほとり,法音寺の北に葬ったとある。慶応元年(1865)、法音寺跡の北にあった菩提塚をもって陵所とし陵墓を造営した。宮内庁上の形式は方丘となっている。4月10日の平野神社の桜花祭では、関係者がここを参拝します。花山天皇が平野神社に桜をもたらしたからです。

花山天皇(968~1008)は冷泉天皇の第一皇子。わずか生後10ヶ月で皇太子に任命される。永観2(984)年、17歳の若さで第65代天皇として即位。寛和2(986)年6月19歳の時に寵愛していた女御藤原?子が逝去したため、天皇は悲しみのあまり内裏を脱出し東山の元慶寺(げんぎょうじ・花山寺)に入り、剃髪し出家した。従兄弟の第66代一条天皇に皇位を譲って法皇となり、「花山院」「花山法皇」と呼ばれる。在位わずか2年だった。

「西国三十三所巡礼」を始めたことで知られている。

花街・上七軒(かみひちけん)

花山天皇陵から南に下り北野天満宮に戻る。天満宮の東門から外に出ても大変な賑わいになっている。そこは花街・上七軒の通りだ。天満宮東門から今出川通上七軒交差点に至る400mほどの道です。「北野天満宮東参道」の石柱が建てられています。

「上七軒」の起こりについて

「上七軒歌舞会」サイトに

「上七軒の歴史沿革は、古文献記録その他伝説等に依て之を要約すると、 文安元年(西1444年)室町幕府武営の頃、北野社殿が一部焼失し、時の将軍、十代足利義稙は所司代 細川勝元に命じて、社殿の造営をさせました。その際、社殿御修築の残材を以て、東門前の松原に、七軒の茶店を建て、 参詣諸人の休憩所としましたので、人呼んで七軒茶屋と称したのがその由来であります。」とあります。

その後、天正十五年1587)に豊臣秀吉が北野大茶会を催し、洛中洛外より多くの人が集まり賑わったという。その時、秀吉は七軒茶屋を休憩所として、差し出された御手洗団子を大変気に入り、団子の山城一国における販売権を認めた。同時に、京都における茶屋株(営業権)を公許した。これが幕府より公認された国内最初の茶屋街です。花街としての上七軒の始まりで、京都五花街の中で最も古い。なお「上七軒」と称されたのは、御所の北(上)に位置したからといわれる。

北野門前遊里として賑わったが、江戸中期には一時島原の支配下に入ったり、幕府の制限を受ける。西陣織の隆盛とともに多くの茶屋が軒を連ね、江戸後期には芸妓中心の花街として発展し、祇園と並ぶ花街として賑わった。

上七軒は戦前まではお茶屋50軒、芸妓、舞妓あわせて60名で娼妓も3名いたが第二次世界大戦でお茶屋の大半が転廃業する。戦後すぐ再開したが、西陣織産業の衰退により茶屋の数、芸妓数も大幅に減少した。

現在(2015年)、お茶屋10軒、芸妓、舞妓合わせて31名だそうです。

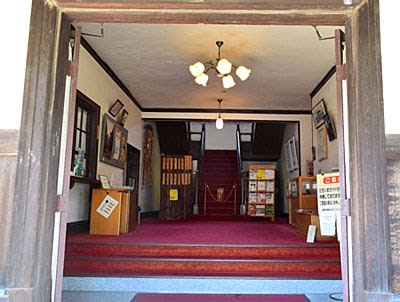

上七軒通りを100mほど進むと、右側に上七軒歌舞練場への標識が見える。そこの路地を入り少し歩けば上七軒歌舞練場(かみひちけんかぶれんじょう)の建物が見えてきます。

歌舞練場とは、練った歌舞の芸を披露する場で、京都の五花街はそれぞれ歌舞練場をもっている。芸妓・舞妓の芸は一見さんお断りのお座敷でしか見ることができず敷居が高い。それを催しという形で一般に披露・公開するのです。

歌舞練場の建物自体は明治の中頃に建てられ、増改築などを繰り返して、1931年に現在の歌舞練場が建てられた。第二次世界大戦後、「北野会館」と呼ばれ、進駐軍のダンスホールに使用され「北野キャバレー」とも呼ばれた。1952年に本来の姿に戻り、2010年に耐震補強などの大規模改修工事が終了する。京都市歴史的風致形成建造物に認定されている。タイル貼り外装の二階建て、400席超(1階椅子席:361席、桟敷席:19席、2階桟敷席:30席)のキャパをもつ。

この歌舞練場で、春には「北野をどり」が、秋には「寿会」が催される。「北野をどり」は、昭和27(1952)年北野天満宮1050年記念大萬燈祭に奉賛したのが始まりという。日頃お目にかかれない芸妓・舞妓さんの花柳流舞踊を鑑賞することができます。

期間:3 月25 日~ 4 月7 日(14日間)

開演時間 : 13時30分 / 16時 全日2回公演

御観覧料

お茶席付御観覧券 4,800円

御観覧券(お茶席無)4,300円

秋の「寿会」は 10月上旬頃に5日間行われます。

建物の裏は、小さな庭園となっており、テーブルが置かれランチメニューや飲み物を提供している。丁度昼過ぎだったのでランチタイムにと入ったが、かなりの順番待ちだったので諦めた。お手ごろ値段なので人気があるようです。

夏は、この庭や室内が「上七軒ビアガーデン」に変身するようです。夏の行事として昭和32年(1957)から始まった。特筆なのは、おそろいの浴衣姿の芸妓,舞妓さんが席まで挨拶に来られるという。また記念撮影にも応じてくれるそうです。

●期 間:7月1日 -9月5日 (お盆期間中(8月14-16日)はお休みさせていただきます)

●時 間:17:30 - 22:00(21:30ラストオーダー)

●料 金:最初のセット 2,000円(生ビール&お付き出し)、その後のお飲み物や料理は一品1000円(アイスクリームなど一部500円のメニューもあり)です。

予約制のようなので、詳しくは

「上七軒ビアガーデン」公式サイトを。

歌舞練場から上七軒通りに戻り、東の方、即ち北野天満宮とは反対方向へ歩きます。400mほどの通りは、景観を損なう電柱・電線が見当たらず、石畳風舗装がなされ、すっきりした情緒ある街並みとなっています。これは、2001年に上七軒一帯が京都市の「上京北野景観整備地区」に指定され、電線地中化、舗装、照明灯設置などの景観整備が行われたためです。

通りには、お茶屋、小料理屋、民家などの街屋が建ち並ぶ。2015年現在、お茶屋10軒、芸妓、舞妓合わせて30名ほどだそうです。

舞妓・芸妓を抱え芸を教える置屋はお茶屋も兼ねている。舞妓・芸妓を呼んで飲食できるのです。こうしたお茶屋が集まっている所を「花街」(かがい)といい、京都には、祇園甲部、祇園東、先斗町、上七軒、宮川町の「五花街」がある。その中で、ここ上七軒は規模は最も小さいが、歴史的には一番古い。北野天満宮に寄り添いながら、西陣の旦那衆をご贔屓にしながら存続してきた。

上七軒通りを歩いていると、写真のように「五つ団子」の紋の入った提灯をよく見かける。この「五つ団子」が上七軒の定紋となっている。かつて豊臣秀吉が「北野大茶会」を催した際、ここ七軒茶屋で休憩し、みたらし団子を献上され大変気に入ったという。そういう由来から五つ団子が上七軒の定紋となったそうです。現在でも上七軒では、秀吉を祀る豊国神社(東山区)に団子を奉納しているという。

右の写真は上七軒の記章で、二本の「五つ団子」で円を描いたもの。

今出川通り上七軒交差点への出口から上七軒通りを撮ったもの。ここにも石柱「北野天満宮東参道」が建つ。

最後に、上七軒の舞妓・芸妓さんに逢えるかもしれないイベントです。

●2月3日か4日・・・節分(北野天満宮での舞、豆まき)

●2月25日・・・北野天満宮梅花祭(野点茶会で芸妓による手前披露)

●4月15-25日・・・北野をどり(上七軒歌舞練場)

●6月第3土・日曜日・・・五花街の夕べ(五花街合同)(京都会館第一ホール)

●7月1日-9月5日・・・上七軒ビアガーデン(上七軒歌舞練場)

●10月上旬・・・寿会(上七軒歌舞練場)

●10月1日-5日・・・ずいき祭(芸舞妓による神輿の見送り)

●10月22日・・・時代祭(京都御所-平安神宮)、五花街が交替で、小野小町、静御前、巴御前に扮する。

●11月1日・・・上七軒歌舞会(北野天満宮)

●12月1日・・・お献茶(北野天満宮、西方寺、歌舞練場)

●12月上旬・・・顔見世総見(南座、五花街の芸舞妓の総見)

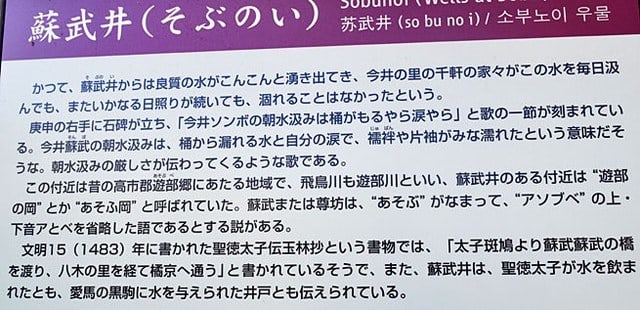

千本釈迦堂(大報恩寺)

今出川通り上七軒交差点を渡り、北へ向う路地に入る。200mほど歩けば、突き当りが千本釈迦堂だ。千本通りにある釈迦堂なので、通称「千本釈迦堂(せんぼんしゃかどう)」と呼ばれているが、正式には「大報恩寺(だいほうおんじ)」。真言宗智山派に属します。

大報恩寺の創建は、鎌倉時代初期の承久3年(1221年)、求法上人義空が小堂を建て一仏十弟子像を安置したのに始まるとされている。最初は小さな草堂であったが、摂津国尼崎の材木商の寄進を受けて、安貞元年(1227年)に現存する本堂が完成した。

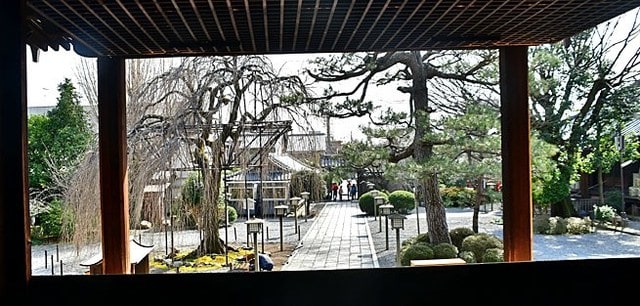

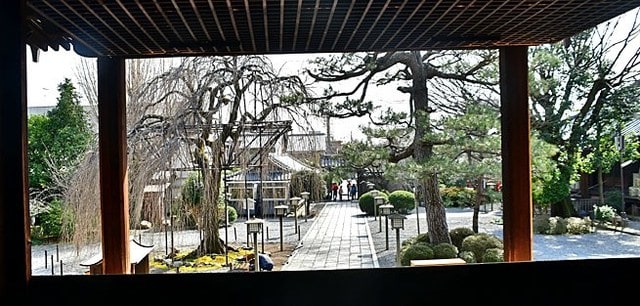

山門を潜ると、すぐ本堂が見えてきます。

安貞元年(1227年)に建てられた本堂は、応仁・文明の乱にも奇跡的に戦火から免れ、創建当時の姿を残している。京洛(京都市内)で最古の建造物といわれ、国宝に指定されています。

入母屋造り、檜皮葺き、正面五間、側面六間で、正面に一間の向拝が設けられている。どっしりと落ち着いた佇まいをみせている。

本堂前の東側に「おかめ塚」と呼ばれる宝篋印塔が建つ。傍の「おかめ銅像」は昭和54年におかめ信仰者によって建てられたもの。紅高欄に囲まれ、きょとんと座っているおかめさんは珍妙に見えます。

このお寺には「おかめ物語」というお話が伝わっている。少し長いが、傍らの説明板「おかめ塚由来」を紹介します。

「鎌倉時代の初め、西洞院一條上るの辺りで長井飛騨守高次という洛中洛外に名の聞えた棟梁とその妻阿亀が住んでいました。そのころ義空上人(藤原秀衡の孫)が千本釈迦堂の本堂を建立することになり、高次が総棟梁に選ばれ造営工事は着々と進んでいきましたが、高次ほどの名人も”千慮の一矢”というべきか信徒寄進の四天柱の一本をあやまって短く切りおとしてしまったのです。心憂の毎日を過ごしている夫の姿を見た妻の阿亀は古い記録を思い出し「いっそ斗組をほどこせば」というひと言、この着想が結果として成功を収め、見事な大堂の骨組みが出来上がったのです。

安貞元年12月26日厳粛な上棟式が行われたが、この日を待たづして阿亀は自ら自刃して果てたのです。女の提言により棟梁としての大任を果たし得たということが世間にもれきこえては・・・・「この身はいっそ夫の名声に捧げましょう」と決意したのです。高次は上棟の日、亡き妻の面を御幣につけて飾り、冥福と大堂の無事完成を祈ったといわれ、またこの阿亀の話を伝え聞いた人々は貞淑で才智にたけた阿亀の最期に同情の涙を流して、菩提を弔うため境内に宝筐院塔を建立し、だれ言うことなくこれを「おかめ塚」と呼ぶようになったのです。」

現在でも建物の上棟式では、「おかめ御幣」と呼ばれるおかめの顔の面をつけた飾りを飾るという。

ここは全国のおかめ信仰の発祥の地で、縁結び・子授け・夫婦円満などの「おかめ招福」,また工事の安全祈願のために多くの人が参拝するそうです。

本堂前の立派なしだれ桜は「阿亀桜」となっている。

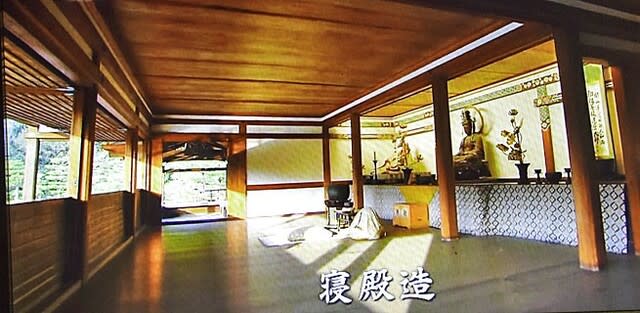

本堂西側に廻ると下足棚があり、履物を脱いで上がる。近くに受付があり本堂・霊宝殿共通拝観料:600円を支払う。本堂内部は特に注意書きも無いので写真撮りました。

本堂内部は拝観者が自由に歩ける外陣と、立ち入り禁止の内陣とに分けられている。内陣中央には四天柱で囲まれた内々陣が設けられ、須弥壇上の厨子には本尊の釈迦如来坐像(重要文化財)を安置する。像高89cm、玉眼入りのヒノキ材寄木造り。鎌倉時代の仏師・快慶の一番弟子行快(ぎょうかい)の代表作のひとつ。もちろん秘仏で普段は目にすることはできませんが、お盆や正月、12月7,8日の大根炊き法要など年に4回ほど開帳されるそうです。須弥壇前では、おかめさんもきちんと正座し私達をお迎えしてくださっています。

本堂内部から外を撮る。しだれ桜の阿亀さんが色付く頃には一風の絵なるんでしょうが。

外陣の一番奥に「おかめ人形展」の入口がある。展示室は細長い一室だけですが、横一列に並ぶガラスケースに夥しいほどのおかめさんが並べられ、圧倒される。一番奥正面には大きなおかめ銅像が据えられ、私達を歓待してくれているようです。

阿亀さんはどれもふくよかで健康的で、美人とまではいえないが・・・大変愛くるしいお顔をされています。「おかめ」と「お多福」は同義語のように使われるが、こういう相貌の嫁さんもてば、多くの福をもたらしてくれるのでしょう。

本堂入口の反対側に霊宝殿があります。有料だが、本堂・霊宝殿共通券(600円)で入れる。

当寺が所有する宝物のほとんどがこの霊宝殿に保管されている。中でも特筆なのが、快慶作の十大弟子立像と定慶作の六観音菩薩像です(共に重要文化財)。

「運慶と並ぶ鎌倉時代の2大仏像彫刻家である快慶作の釈迦「十大弟子」像が10体揃って残されています。像の大きさはいずれも約90cmで玉眼入りの木造彫刻です。大報恩寺の本尊・釈迦如来(秘仏)が快慶の弟子行快作であり、ここに快慶の師弟が心をこめて合作した一群の像を拝むことができます。重要文化財

六観音像は、運慶の弟子である定慶の作で、聖、千手、馬頭、十一面、准胝、如意輪の六体の観音様で、六道信仰に基づいて作られた仏像で、全国で唯一の六体一同に安置されている観音様を拝むことができます。」(

公式サイトの説明)

山門をくぐり本堂までの左側に、瓦葺きのお堂がある。「太子堂」の額が掲げられています。

かって北野天満宮の大鳥居の前に「北野経王堂願成就寺」という大きなお堂があった。足利義満が謀反をおこした山名氏清や、敵味方双方の戦死者を弔うため応永8年(1401年)に建てたもの。その後江戸時代に荒廃し、仏像や経典、義満の宝物などはここ大報恩寺に移され、現在は霊宝殿に保存されています。最終的に、明治の神仏分離によって破却、解体されたが、その際の木材を使ってここ大報恩寺境内に小さなお堂として復元された。お堂の前には山名矩豊が建立した「山名陸奥太守氏清之碑」が建つ

石像寺(釘抜地蔵)

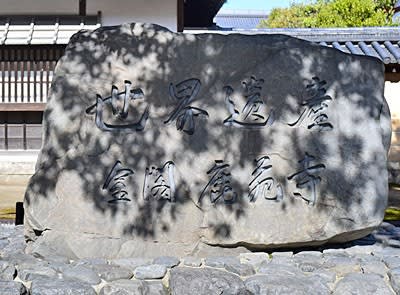

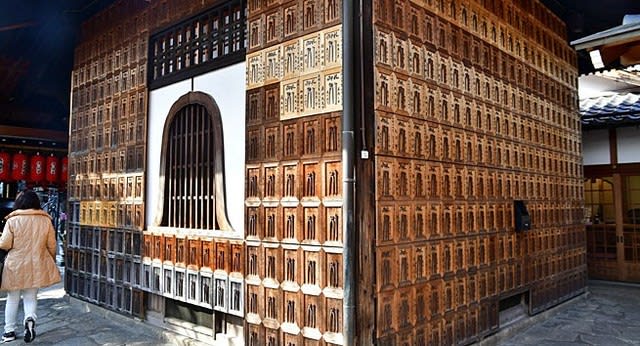

山門をくぐったその奥正面が地蔵堂。正式名は「家隆山 光明遍照院 石像寺」(かりゅうざん こうみょうへんじょういん しゃくぞうじ)。後述の釘抜地蔵伝説から「釘抜地蔵(くぎぬきじぞう)」として親しまれている。

寺伝によれば弘法大師・空海(774-835)による弘仁10年(819)の創建。空海は、唐から持ち帰った石で石像を彫り、あらゆる苦しみから救済する「苦抜(くぬき)地蔵」と名付けたという。

当初真言宗寺院であったが、鎌倉時代に俊乗坊重源(1121-1206)による再興を機に浄土宗に改宗された。

地蔵堂には空海作といわれる本尊の「石造地蔵菩薩立像」、別名「釘抜地蔵」が安置されている。この地蔵は「苦しみを抜き取る」ということから「苦抜(くぬき)地蔵」と呼ばれていましたが、それがいつの間にかなまって「くぎぬき(釘抜)」と呼ばれるようになったそうです。

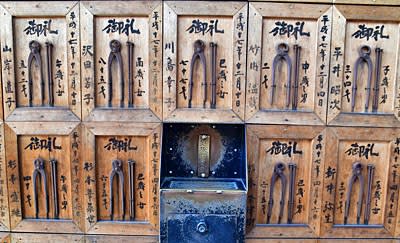

地蔵堂の前に大きな釘抜きのブロンズ像が置かれている。これは1964年、日本画家・堂本印象(1891-1975)が、母の回復祈願のために奉納したものだそうです。

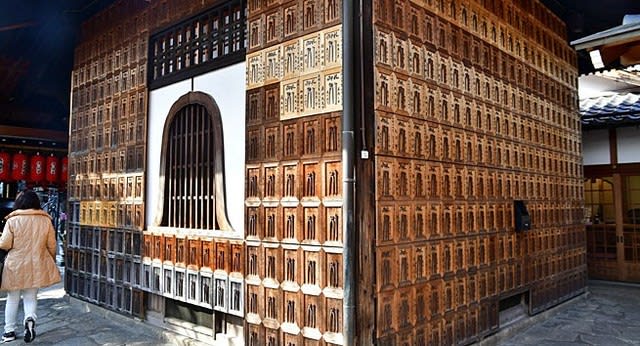

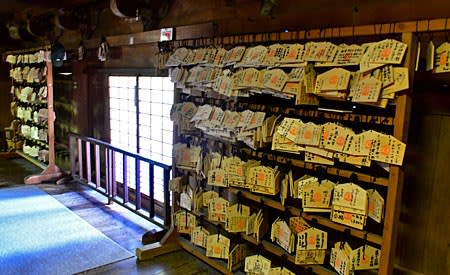

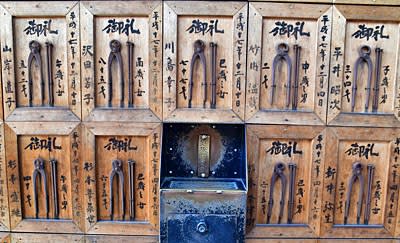

地蔵堂の周りは二本の八寸釘と釘抜をくくりつけた「御礼絵馬」で埋め尽くされている。これは釘抜地蔵さんにより救われた人々によって奉納された実物の八寸釘と釘抜きを貼り付けた絵馬だそうです。

次のような釘抜地蔵の伝説がある。「室町時代の終わり頃、紀ノ国屋道林という商人がいた。彼は両手に激しい痛みを感じていたが、どんな治療を施しても効き目がなかった。そこで霊験あらたかな石像寺の地蔵菩薩に7日間の願かけをしたところ、満願の日の夢に地蔵菩薩が現れた。地蔵菩薩は「お前の苦しみの原因は、前世において人をうらみ、呪いの人形(ひとがた)を作ってその手に八寸釘を打ち込んだことにある」と告げ、呪いの人形から抜き取った八寸釘を道林に示して見せた。道林が夢から覚めると、両手の痛みはすっかり消えていた。そして、石像寺に参詣すると、本尊地蔵菩薩の前には血に染まった2本の八寸釘が置かれていたという」(Wikipediaより)。

道林は以後、100日間参籠し、地蔵尊の功徳に感謝したという。その時より、地蔵尊は「釘抜地蔵尊」と呼ばれるようになったとか。

地蔵堂の背後に小さなお堂があり、重要文化財の石像阿弥陀三尊像が安置されている。中央に阿弥陀如来坐像が、その左右に脇侍の観音・勢至菩薩像が立つ。花崗岩製で、元仁2年(1225)の銘が刻まれ、制作年の明らかな鎌倉時代初期の石造彫刻として貴重である。また一尊を台座、光背共に一石で作り出した石仏としては日本最古のものだそうです。

弘法大師が彫った井戸があるという墓地を探すが、なかなか見つからない。お寺の方に尋ねたら、すぐ裏手でした。塀で囲まれ、入口が小さかったのでわかりにくかった。墓地の奥に、瓦葺の屋根で覆われ、石段を下りた先に井戸が見えます。「弘法加持水」といわれ「京都三井」の一つとされるだけあって、大変仰々しい構えをしている。弘法大師・空海は井戸掘り名人で、各地に弘法大師お手堀りとされる井戸が残されています。

この墓地に『新古今和歌集』の撰者を勤めた藤原定家(1162-1241)、藤原家隆(1158-1237)の墓があるというので探すと、井戸の前にありました。名前の書かれた卒塔婆がもたせかけてありました。Wikipediaをみると定家の墓は上京区の相国寺に、家隆の墓は大阪市天王寺区夕陽丘町になっている。藤原定家、家隆はここ石像寺に住んだことがあるということなので、供養塔(宝篋印塔)が建てられたものと思う。

称念寺(猫寺)

石像寺(釘抜地蔵)から北東方向へ10分位歩けば称念寺(猫寺)だ。

寺伝によれば、慶長11年(1606)、嶽誉上人が常陸国土浦城主松平信吉公の帰依をうけ建立した。そして嶽誉上人は、私淑していた浄土宗捨世派の祖・称念上人を開山とし寺号を「称念寺」とした。その当時 松平家菩提寺として、300石の寺領を得て栄えていたという。

寺は一時荒廃したが、三代目住職の「猫の恩返し」でお寺が再興されたという。

公式サイトから紹介すると

「しかし松平信吉公が没すると共に、松平家とだんだん疎遠の仲となり、いつしか300石の寺領も途絶え、称念寺の寺観は急激に色あせてまいりました。

さて、3代目の住職還誉上人の頃のお話になります。和尚は一匹のかわいい猫を飼っていました。寺禄を失った和尚の日課のほとんどは、その毎日を托鉢による喜捨にたよるしかありませんでした。しかし、猫を愛した和尚は自分の食をけずっても愛猫を手放すことはありませんでした。そんなある日 名月の夜でした。、和尚は疲れた足をひきずるようにして托鉢を終え寺へ帰ってきて、山門をくぐり本堂に近づいた時、ギョッとしてそこへ棒立ちになりました。 世にも美しい姫御前が優美な衣装を身にまとい月光をあびながら、扇をかざし、いとも優雅に舞っていました。本堂の障子には、月光により姫御前の後姿が愛猫の影としてボウッと映し出されていました。愛猫の化身ときづくと和尚は「自分はこんなに苦労しているのに、踊り浮かれている時ではあるまい」と立腹し心ならずとも愛猫を追い出してしまいました。

姿を消した愛猫は数日後、和尚の夢枕に立ち、「明日、寺を訪れる武士を丁重にもてなせば寺は再び隆盛する」と告げました。翌朝その通りに松平家の武士が訪れ、亡くなった姫がこの寺に葬ってくれるよう遺言したと伝え、以後松平家と復縁した寺は以前にも増して栄えました。」このことから称念寺はいつしか「猫寺」と呼ばれ親しまれてきたという。

本堂前に長く横に枝を伸ばした松が見えます。これは「猫の恩返し」の話から、愛猫を偲んで植えたと伝えられる老松です。地面と平行に横に伸びた姿は猫が横たわっているように見えるので「猫松」とも呼ばれている。

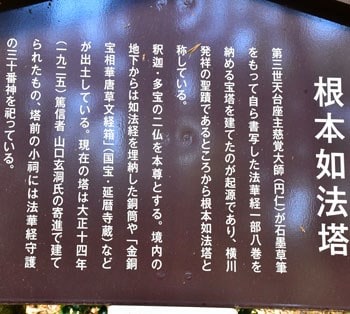

千本ゑんま堂(引接寺)

最後の千本ゑんま堂(引接寺)に向う。称念寺(猫寺)から西へ200mほど行けば千本通りに出る。その通りに面して建っています。正式名は「光明山 歓喜院 引接寺(こうみょうざんかんきいんいんじょうじ)」、高野山真言宗に属す。

寺の始まりについては諸説あり、ハッキリしない。門前の説明板には「開基は小野篁卿(おののたかむら、802~853)で、あの世とこの世を往来する神通力を有し、昼は宮中に、夜は閻魔之廰に仕えたと伝えられ、朱雀大路頭に閻魔法王を安置したことに始まる。その後、寛仁元年(1017)、叡山恵心僧都の法弟、定覚上人が「諸人化導引接仏道」の意を以って当地に「光明山歓喜院引接寺」を開山した」と書かれている。

「引接」とは「引導」と同義語で、仏が我々人間をあの世に導いてくれるという意味。当時の一般庶民は死体を放置され雨風にさらす「風葬」が一般的だった。平安京のの三大風葬地は、東山の「鳥辺野(とりべの)」、嵯峨の「化野(あだしの)」、そしてこの近辺の「蓮台野(れんだいの)」だった。引接寺はちょうど蓮台野の入口、即ちこの世とあの世の境となる場所に位置する。小野篁はここに自ら刻んだ閻魔法王を安置し、死者の魂を弔いあの世へ送ったのです。

「千本」とは、葬送地の蓮台野に立てられた精霊供養の「千本卒塔婆」からきている(他にも諸説あり)。そしてこの地の町名は現在でも「閻魔前町」。

本堂には本尊の閻魔王坐像が祀られている。応仁の乱(1467-1477)でお堂と閻魔像は焼失するが、長享2(1488)年に閻魔像は仏師定勢によって再造された。正面中央に裁判官の閻魔法王が、右脇に生前の行いを閻魔様に伝える司命尊(しめいそん)、左脇に裁判の結果を記録する司録尊(しろくそん)を置き、裁きの間が再現されているという。写真に撮るが、全面にビニールが張られ、よく撮れない。

また内部壁面は、現存する地獄壁画の板絵としては我が国最大のもので室町・桃山時代に狩野光信等により描かれたもの。ポルトガルの宣教師ルイスフロイス(1532~97)の著書「日本史」の中にも、閻魔法王とこの壁画の事が記録されているという。志納料を納め、内部を拝観しておくべきだった・・・と後で後悔。

これは壁に貼られていた写真です。閻魔像は高さ2.4メートル 幅2.4メートル 木製。室町時代に来日した宣教師のルイス・フロイス(1532-1597)が、閻魔像についてはその大きさに驚き、「嫌悪すべきもの、身の毛もよだつ」と表現している。

「えんま様の特別開扉致します。本堂にあがっていただき簡単に解説致します。志納料としてお一人五百円以上お願いいたします」ということだった。

これが境内の全てです。右端が鐘楼、右奥に紫式部供養塔と普賢象桜が、正面奥が狂言舞台?。

鐘楼から奥への小径の脇に普賢象桜(ふげんぞう桜)の木が並ぶ。4月中旬から下旬に咲く遅咲きの八重桜で、花冠ごと散る珍しい桜だそうです。花の中央の2本の雌しべが緑色で葉のようになって突出する。これが普賢菩薩が乗っている象の牙の形に似ていることから名前がきている。

ここはかっての処刑場の道中にあり、この桜が花房ごと落ちる様子を見た足利義満が「刑場でつゆと消えた人の哀れさを世に伝えるために、咲いているかのようだ」と評したという。

小径の突き当たりに、高さ6m、花崗岩製の十重石塔(国の重要文化財)が建つ。一番下の円形の基礎石には十四体の地蔵菩薩が刻まれ、その上の方形部には薬師如来(東面)、弥勒菩薩(南面)、阿弥陀如来(西面)、釈迦如来(北面)の四仏坐像が彫られ、像の横に、至徳3年(1386)8月22日に僧・円阿上人の勧進により建立された旨の刻銘がある。

「当時の住職が源氏物語にうそを交えたとして地獄に落ちて苦しむ紫式部を救う夢を見て、彼女を供養するために建てたという」(貼り出されている新聞記事より)。なので紫式部の供養塔となっているようだ。傍には紫式部の銅像まで置かれている。

毎年2月3日の節分と5月1日 - 5月4日に行われる「千本ゑんま堂大念佛狂言」が有名です。壬生寺、嵯峨釈迦堂(清凉寺)、神泉苑とともに京都を代表する念仏狂言です。念仏狂言のほとんどは無言劇だが、千本ゑんま堂念仏狂言だけが台詞のある有言劇なのが独特。京都市・無形民俗文化財になっている。

どこが狂言舞台なのだろうかと探したが、案内も無くよく判らなかった。後でネットの関連写真から境内奥のこの建物だと判明しました。正面のガラス戸(ビニール膜?)を取っ払って舞台にするようだ。

<壁に貼られた写真です>ゑんま堂狂言は鎌倉時代から行われていた。当初は布教のための念仏法会の合間に狂言が催されていたが、いつのまにか法会は行われず、滑稽味のある狂言のみが披露されるようになった。戦前までは、専用の狂言堂(一階が楽屋兼衣装倉庫、二階が舞台)があり、桟敷席が仮設され、境内には市が建ち、多くの人で賑わったという。

戦後は、後継者不足やテレビの普及などにより途絶えた。さらに昭和49年(1974年)、不審火によって狂言堂が全焼、狂言衣装も焼失してしまう。幸い狂言面が残っていたので、翌年に「千本ゑんま堂狂言保存会」が結成され、仮設舞台で再開された。以来、今日まで復活した狂言二十数演目が毎年境内で公開されている。ボランティアの保存会員によって公演活動が行われ、観覧は無料となっています。

ここはエンマさまが主役です。おみくじでエンマさんがどんな判定を下されるのか興味ありますが、私の過去を振り返るとおみくじをひく勇気はありません。

境内左側の建物を見上げると、なんとビニール膜の奥で巨大なエンマさんが監視されています。”汝は地獄だ!”と言われているようで、急いで退散。

詳しくは

ホームページを

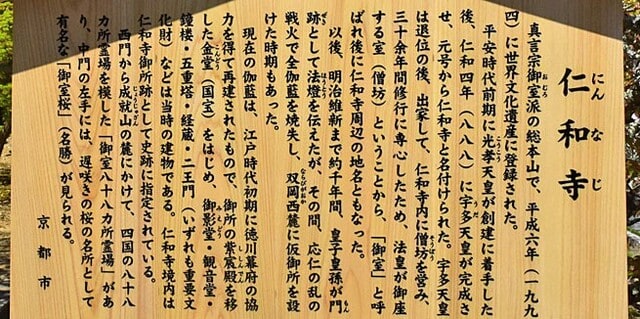

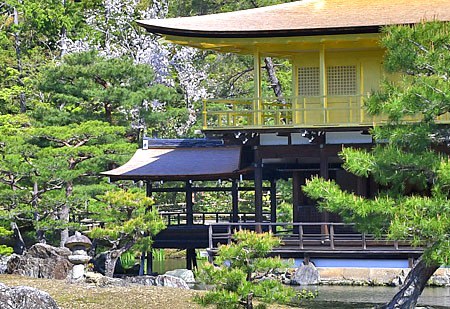

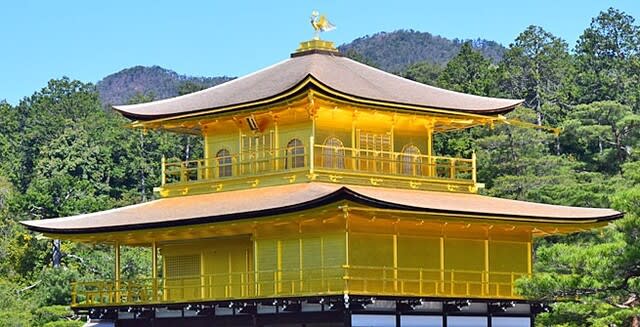

慶応3年(1867)、第30世の門跡が還俗して親王に戻った。これを最後に皇室出身者が仁和寺の門跡となることはなかった。明治4年(1871)、政府は門跡制度を廃止し、門跡の称号も廃された。ここに千年続いた門跡寺院の歴史は終焉したのです。明治20年(1887)に仁和寺御殿(旧御室御所)が焼失したが、その後再建されています。

慶応3年(1867)、第30世の門跡が還俗して親王に戻った。これを最後に皇室出身者が仁和寺の門跡となることはなかった。明治4年(1871)、政府は門跡制度を廃止し、門跡の称号も廃された。ここに千年続いた門跡寺院の歴史は終焉したのです。明治20年(1887)に仁和寺御殿(旧御室御所)が焼失したが、その後再建されています。

道はある建物に突き当たる。星野リゾートの旅館「星のや 京都」らしい。塀のようなもので囲まれ入口も見えず、営業しているような様子はない。コロナのせいでしょうか。すぐ横に階段があり、「大悲閣道」と刻まれた石柱が立ち、「大悲閣 千光寺」への入り口となっている。

道はある建物に突き当たる。星野リゾートの旅館「星のや 京都」らしい。塀のようなもので囲まれ入口も見えず、営業しているような様子はない。コロナのせいでしょうか。すぐ横に階段があり、「大悲閣道」と刻まれた石柱が立ち、「大悲閣 千光寺」への入り口となっている。

楼門の左右に閉じ込められているのは、仁王さんでなく「随神(ずいしん)」とよばれる人。「随神とは、平安時代、貴族の外出時に護衛のために随従した近衛府の官人で、神社においては、神を守る者として安置される随身姿の像のこと」と説明書きされている。

楼門の左右に閉じ込められているのは、仁王さんでなく「随神(ずいしん)」とよばれる人。「随神とは、平安時代、貴族の外出時に護衛のために随従した近衛府の官人で、神社においては、神を守る者として安置される随身姿の像のこと」と説明書きされている。

妹背山の小島を離れ、西に進むとあじべ橋があり、その西側にアーチ型の石橋「不老橋(ふろうばし)」が架かる。片男波の砂洲に渡る橋で、和歌の浦のシンボルにもなっている。

妹背山の小島を離れ、西に進むとあじべ橋があり、その西側にアーチ型の石橋「不老橋(ふろうばし)」が架かる。片男波の砂洲に渡る橋で、和歌の浦のシンボルにもなっている。

玉津島神社は歴史的景勝地・和歌の浦の中心で、江戸時代以前までは玉津島神社の歴史が和歌の浦の歴史だった。。

玉津島神社は歴史的景勝地・和歌の浦の中心で、江戸時代以前までは玉津島神社の歴史が和歌の浦の歴史だった。。

拝殿です。二基の石灯籠は、徳川頼宣が承応4年(1655)寄進した石灯籠の復元もの。実物は本殿前にある。名のある神社にしては境内は広くない。数分もあれば全て見てまわれます。海に浮かぶ小島だったからでしょう。

拝殿です。二基の石灯籠は、徳川頼宣が承応4年(1655)寄進した石灯籠の復元もの。実物は本殿前にある。名のある神社にしては境内は広くない。数分もあれば全て見てまわれます。海に浮かぶ小島だったからでしょう。

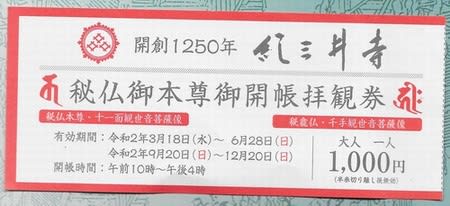

境内入口はこの紅い楼門です。紀三井寺への巡拝はまず階段から始まります。紀三井寺は名草山(なくさやま、標高228.7m)の西側中腹(標高50m辺り)に位置するので、そこまで登らなければならない。きつい階段です。ここから100mほど北へ回ると裏門があり(境内MAPを参照)、まわり道になりますが緩やかな坂道を使って登ることができます。階段が苦手の方にはお奨めです。駐車場も近い。

境内入口はこの紅い楼門です。紀三井寺への巡拝はまず階段から始まります。紀三井寺は名草山(なくさやま、標高228.7m)の西側中腹(標高50m辺り)に位置するので、そこまで登らなければならない。きつい階段です。ここから100mほど北へ回ると裏門があり(境内MAPを参照)、まわり道になりますが緩やかな坂道を使って登ることができます。階段が苦手の方にはお奨めです。駐車場も近い。

石段を60段ほど登ると、右手にチョロチョロと滴り落ちる小滝があります。これが三井水の一つ「清浄水(しょうじょうすい)」です。伝説では、寺の開祖・為光上人の前に竜宮の乙姫が現れ、上人に竜宮での説法を乞うて清浄水に身を投じて龍に化身したという。

石段を60段ほど登ると、右手にチョロチョロと滴り落ちる小滝があります。これが三井水の一つ「清浄水(しょうじょうすい)」です。伝説では、寺の開祖・為光上人の前に竜宮の乙姫が現れ、上人に竜宮での説法を乞うて清浄水に身を投じて龍に化身したという。

最後に、三井水の残りの一つ「吉祥水(きっしょうすい)」を訪ねます。吉祥水は、紀三井寺境内から北にかなり離れた少々判り辛い場所にある。目印は紀三井寺の裏門です。

最後に、三井水の残りの一つ「吉祥水(きっしょうすい)」を訪ねます。吉祥水は、紀三井寺境内から北にかなり離れた少々判り辛い場所にある。目印は紀三井寺の裏門です。

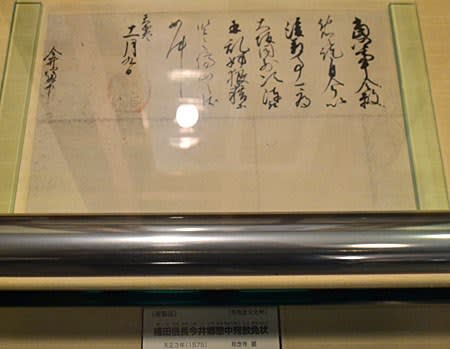

*(右の写真は「織田信長今井郷惣中宛赦免状」<称念寺蔵、複製品>、今井まちなみ交流センター・華甍の展示より)

*(右の写真は「織田信長今井郷惣中宛赦免状」<称念寺蔵、複製品>、今井まちなみ交流センター・華甍の展示より)

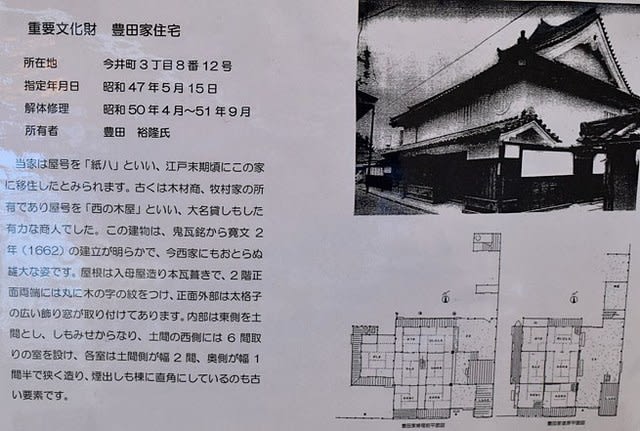

高木家住宅からすぐの所に国指定の重要文化財・河合家住宅があります(昭和51年5月20日指定)。重厚でしっかりとした二階建ての建物で、二階部分の白壁が印象的です。これは「白漆喰塗籠」で、また丸窓は「むしこ窓」と呼ばれている。また屋根の最上部に見える小さな屋根は「煙出し」。

高木家住宅からすぐの所に国指定の重要文化財・河合家住宅があります(昭和51年5月20日指定)。重厚でしっかりとした二階建ての建物で、二階部分の白壁が印象的です。これは「白漆喰塗籠」で、また丸窓は「むしこ窓」と呼ばれている。また屋根の最上部に見える小さな屋根は「煙出し」。

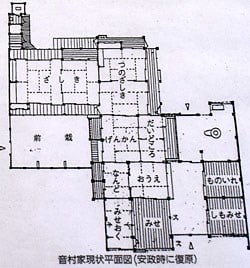

今井児童公園の北側から東側にかけて国の重要文化財(昭和32年指定)となっている今西家住宅がある。この辺りにはかって「西口門」があり、今井町の西の要塞だった。西側から見ると、入母屋造りの屋根を複雑に組み合わせ、まるで城郭のような構えにしている。こうした複雑な屋根構えは神社などで「八ツ棟造り」と呼ばれている(八坂神社、北野天満宮など)。織田信長は、この今西家を眺め「やつむね」と唱えて本陣を後にしたという。現在の建物は慶安3年(1650)に建て替えられたものですが、今井町では最古の建物だそうです。戦国時代の構造様式を残す建造物で、日本建築史上貴重な建物の1つとして国の重要文化財に(昭和32年(1957)6月18日指定)。

今井児童公園の北側から東側にかけて国の重要文化財(昭和32年指定)となっている今西家住宅がある。この辺りにはかって「西口門」があり、今井町の西の要塞だった。西側から見ると、入母屋造りの屋根を複雑に組み合わせ、まるで城郭のような構えにしている。こうした複雑な屋根構えは神社などで「八ツ棟造り」と呼ばれている(八坂神社、北野天満宮など)。織田信長は、この今西家を眺め「やつむね」と唱えて本陣を後にしたという。現在の建物は慶安3年(1650)に建て替えられたものですが、今井町では最古の建物だそうです。戦国時代の構造様式を残す建造物で、日本建築史上貴重な建物の1つとして国の重要文化財に(昭和32年(1957)6月18日指定)。

今西家南側の御堂筋に入ると「紙半豊田記念館」があります。入口にある大きな青々とした樹木が目印です。これは橿原市景観重要樹木に指定されている「カイヅカイブキ(貝塚いぶき)」で、樹高11.5m、幹周り2.2m、樹齢250年以上だそうです。

今西家南側の御堂筋に入ると「紙半豊田記念館」があります。入口にある大きな青々とした樹木が目印です。これは橿原市景観重要樹木に指定されている「カイヅカイブキ(貝塚いぶき)」で、樹高11.5m、幹周り2.2m、樹齢250年以上だそうです。

(実は、紙半豊田記念館の向かいにある豊田家を今井町の案内などにある重要文化財の豊田家住宅と錯覚していた。重要文化財のほうは、ここから東へ50mほどの所にある。)

(実は、紙半豊田記念館の向かいにある豊田家を今井町の案内などにある重要文化財の豊田家住宅と錯覚していた。重要文化財のほうは、ここから東へ50mほどの所にある。)

第4代懿徳天皇(いとくてんのう)の陵墓です。宮内庁の正式陵墓名は「畝傍山南纖沙溪上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)」、陵形は「山形」、所在地は橿原市西池尻町。古墳のように造成された盛り上がりのように見えるが、畝傍山の飛び出た丘陵の一部を利用した自然地形のようです。宮内庁も「山形」といっている。ワンちゃんが散歩したくなるような環境です。

第4代懿徳天皇(いとくてんのう)の陵墓です。宮内庁の正式陵墓名は「畝傍山南纖沙溪上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)」、陵形は「山形」、所在地は橿原市西池尻町。古墳のように造成された盛り上がりのように見えるが、畝傍山の飛び出た丘陵の一部を利用した自然地形のようです。宮内庁も「山形」といっている。ワンちゃんが散歩したくなるような環境です。

畝傍山口神社を後にし、橿原神宮西口駅近くの橿原神宮西参道入口まで戻る。

畝傍山口神社を後にし、橿原神宮西口駅近くの橿原神宮西参道入口まで戻る。

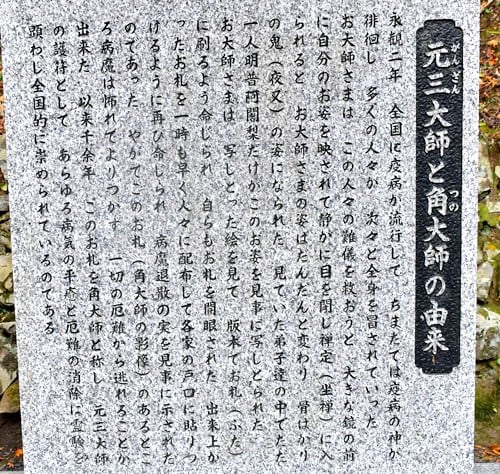

境内図を見ながら横川エリアの北側にある元三大師御廟へ向う。少し離れているので山道を歩かなければならない。

境内図を見ながら横川エリアの北側にある元三大師御廟へ向う。少し離れているので山道を歩かなければならない。

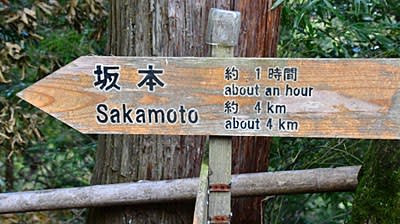

参道らしき道は玉照院前で終わっている。これから下は山道で、麓の坂本から延暦寺までの「無動谷ハイキングコース」となっています。「坂本まで1時間」の標識が立つ。降りてきたあの坂道をまた登る苦痛を考えたら、このまま下っていきたくなる。さっき明王堂近くで掃き掃除されていた若いお坊さんに「ケーブル駅へ戻るのと、坂本へ降りるのとどっちが早いですか」と尋ねたら、「断然!駅ですヨ」の返事だった。「断然!」と強調されていたので、引き返すことにした。さらに下ると、相応和尚、慈鎮和尚(慈円)のお墓があるようだが、もうそこまでの気力(足力)が残っていません。

参道らしき道は玉照院前で終わっている。これから下は山道で、麓の坂本から延暦寺までの「無動谷ハイキングコース」となっています。「坂本まで1時間」の標識が立つ。降りてきたあの坂道をまた登る苦痛を考えたら、このまま下っていきたくなる。さっき明王堂近くで掃き掃除されていた若いお坊さんに「ケーブル駅へ戻るのと、坂本へ降りるのとどっちが早いですか」と尋ねたら、「断然!駅ですヨ」の返事だった。「断然!」と強調されていたので、引き返すことにした。さらに下ると、相応和尚、慈鎮和尚(慈円)のお墓があるようだが、もうそこまでの気力(足力)が残っていません。

(右は根本中堂の覆屋外壁に掲げられた写真より)

(右は根本中堂の覆屋外壁に掲げられた写真より) 東塔の入口が見えてきました。番小屋のような建物で拝観料を支払い境内へ入る。延暦寺では「巡拝料」と呼んでいるようだ。巡拝料を払わないと境内さえ入れない。

東塔の入口が見えてきました。番小屋のような建物で拝観料を支払い境内へ入る。延暦寺では「巡拝料」と呼んでいるようだ。巡拝料を払わないと境内さえ入れない。

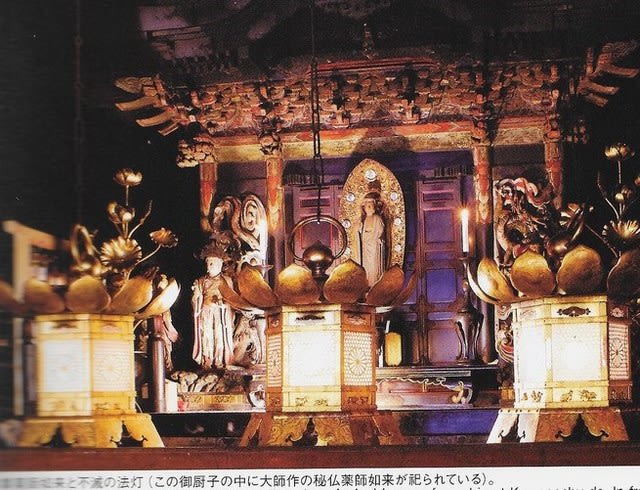

(左は工事中の覆屋外壁の写真より)内陣です。中陣より見ると、一段と低くなった正面に厨子があり、釣灯篭の灯りだけが照らす薄暗い雰囲気は、何か神秘的で厳粛さを漂わす。中腰で覗いていたのだが、いつのまにか正座してしまう。

(左は工事中の覆屋外壁の写真より)内陣です。中陣より見ると、一段と低くなった正面に厨子があり、釣灯篭の灯りだけが照らす薄暗い雰囲気は、何か神秘的で厳粛さを漂わす。中腰で覗いていたのだが、いつのまにか正座してしまう。

山門をくぐって真っ直ぐ奥に地蔵堂が建っています。

山門をくぐって真っ直ぐ奥に地蔵堂が建っています。

花山天皇陵から南に下り北野天満宮に戻る。天満宮の東門から外に出ても大変な賑わいになっている。そこは花街・上七軒の通りだ。天満宮東門から今出川通上七軒交差点に至る400mほどの道です。「北野天満宮東参道」の石柱が建てられています。

花山天皇陵から南に下り北野天満宮に戻る。天満宮の東門から外に出ても大変な賑わいになっている。そこは花街・上七軒の通りだ。天満宮東門から今出川通上七軒交差点に至る400mほどの道です。「北野天満宮東参道」の石柱が建てられています。

今出川通り上七軒交差点を渡り、北へ向う路地に入る。200mほど歩けば、突き当りが千本釈迦堂だ。千本通りにある釈迦堂なので、通称「千本釈迦堂(せんぼんしゃかどう)」と呼ばれているが、正式には「大報恩寺(だいほうおんじ)」。真言宗智山派に属します。

今出川通り上七軒交差点を渡り、北へ向う路地に入る。200mほど歩けば、突き当りが千本釈迦堂だ。千本通りにある釈迦堂なので、通称「千本釈迦堂(せんぼんしゃかどう)」と呼ばれているが、正式には「大報恩寺(だいほうおんじ)」。真言宗智山派に属します。

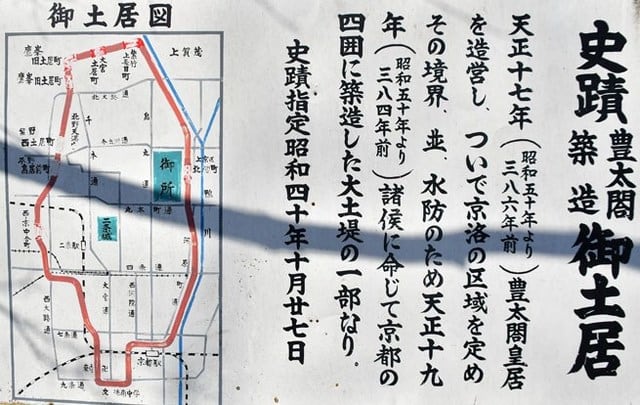

テント小屋の先を少しばかり登ると,そこはもう「御土居」と呼ばれる史跡の上だ。まず目にするのが半分朽ちかけた巨樹。「東風(こち)」と名付けられた樹齢600年のケヤキの大樹です。ここから天高く大宰府まで東風を吹き続けているそうです。

テント小屋の先を少しばかり登ると,そこはもう「御土居」と呼ばれる史跡の上だ。まず目にするのが半分朽ちかけた巨樹。「東風(こち)」と名付けられた樹齢600年のケヤキの大樹です。ここから天高く大宰府まで東風を吹き続けているそうです。