2018年11月27日(火曜日)紅葉の季節がやってきた。昨年は京都・東山だったので、今年は京都の西、嵐山周辺に決めていた。嵐山・嵯峨野には多くの紅葉の名所があります。その中で、小倉山の山腹に並ぶように佇む常寂光寺、二尊院、祇王寺を訪れることにしました。最後は祇王寺と滝口寺です。

祇王寺(ぎおうじ)へ

二尊院から北に向って数分歩けば、小倉山方向へ入る脇道がある。入口に「祇王寺」の標識があるのでわかります。脇道へ入っていくと祇王寺と滝口寺への入口に達する。拝観受付はもう少し上へ行ったところです。

垣根ごしに見える紅葉がワクワク感をかきたてる。祇王寺の境内は狭いので、ここで見えるのがほぼ全ての祇王寺の紅葉といっていい。

住所:京都府京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32

正式名:高松山往生院・祇王寺(山号は高松山、院号は往生院)

宗派:真言宗大覚寺派(尼寺)

本尊:大日如来

平安時代、法然上人の門弟だった良鎮(りょうちん)がこの辺りに「往生院」という寺を創建した。数多くの坊が建ち並び、祇王寺はその一院だったという。

往生院は、その後衰退するものの江戸末期まで浄土宗の寺として存続していた。

しかし明治時代に入り、神仏分離令後の廃仏毀釈により往生院は廃寺となってしまう。祇王たちの仏像と墓は旧地頭だった大覚寺によって保管され、跡地も大覚寺が管理した。

大覚寺門跡の楠玉諦師は往生院の復活を計る。明治28年(1895)、平家物語・祇王ゆかりの地と知った当時の京都府知事・北垣国道は嵯峨にあった自らの別荘の一棟(茶室)を寄付、これを本堂として尼寺・祇王寺として復興された。明治35年(1902)には仏像や墓が大覚寺より遷されることになった。

こうした関係から現在の祇王寺は、旧嵯峨御所大覚寺の塔頭寺院であり、真言宗大覚寺派の寺院となっている。

瀬戸内寂聴の小説『女徳』(1963年)のモデルになった高岡智照(たかおかちしょう、1887-1996)で知られる。12歳で花街に売られ花柳界に入り、幾多の変遷を経て1936年に尼僧として無住の祇王寺に入り、荒廃していた寺を再興された。政財界人にもて遊ばされ、そして見捨てられていく・・・、現代の祇王です。

祇王寺(紅葉・苔・竹林)

緑苔に散りモミジが美しい茅葺きの小さな山門を潜ると拝観受付です。祇王寺に相応しい情緒をもった入口となっています。

拝観料:大人300円・小人(小中高)100円

(大覚寺・祇王寺共通拝観券:600円)

拝観時間:午前9時~午後5時(受付終了午後4時30分)

祇王寺は草庵と前庭のあるだけの小さなお寺です。受付のある山門を通り中に入ると、境内全てが見通せてしまう。格式を誇るお寺が多い京都の中では、祇王寺はそれほど由緒のあるお寺ではないのですが、美しい苔庭と紅葉、そして「平家物語」に語られる悲話によって観光名所になっています。

苔庭の片隅に、草庵の門にぴったりな山門が目に付く。つつましやかな小さな門ですが、緑の苔に覆われた藁屋根に彩りをそえる楓の散りようが、なんとも風情のある趣をかもしだしています。これが本来の入口だったのでしょうか。

庭に目をやると、苔の絨毯の上に積もった「散り紅葉」が美しい。苔の緑と紅葉の赤とのコントラストが鮮やかです。

苔庭をぐるりと囲むように小道が設けられ、一周できる。全周200mくらいでしょうか。いろいろな方向から苔と紅葉を鑑賞できます。

庭の一番奥に竹林が広がっている。垣根の奥なので竹林には入れません。苔と紅葉同様に、竹の緑と紅葉の赤との対比が心を打つ。また緑が鮮やかな新緑の時期、苔と竹林の緑の競演も見ごたえありそうです。

小道の一隅に「祇王寺の苔」コーナーが設けられている。見た目は同じように見える苔でも、沢山の種類があるようです。

祇王寺(草庵)

祇王寺の建物といえばこの小さな茅葺きの草庵のみです。これが本堂にあたるのでしょうか。明治28年(1895)、当時の京都府知事・北垣国道が自らの別荘を寄付したもの。

手前が仏間で、奥が控えの間。控えの間に見える大きな円窓は「吉野窓」と呼ばれています。受付のパンフには「影が虹の色に見えることから「虹の窓」とも称しています」と書かれている。

手前の仏間には五人の木像が安置されています。中央に本尊大日如来を置き、左に清盛と祇王そして母の刀自、右に妹・祇女、清盛の寵愛を失い祇王を訪ねて尼になった仏御前の木像です(写真では、左端の母刀自は見えていない)。パンフには「祗王、祇女の像は鎌倉末期の作で、作者は不詳ですが目が水晶で鎌倉時代の特徴をよく表しています」とある。

祇王にまつわる哀話は、「祇園精舎の鐘の声」の一節で始まる平家物語の第一巻「祇王」にでてくる。受付で頂くパンフにも詳しく記されています。

平家全盛期だった頃、時の権力者平清盛は白拍子(歌舞を演じる遊女)だった祇王の舞と美貌にひかれ、傍におき寵愛する。そこへ、16歳の仏御前という白拍子が現われます。清盛は、その美しさと見事な歌と舞いに瞬く間に仏御前に心を奪われてしまいました。心変わりした清盛から館を追い出された祇王は世を捨て仏門に入ることを決心します。祇王、妹の祇女、母の刀自の三人は髪を剃って尼となり、嵯峨の山里、今の祇王寺に入ったのです。祇王21歳、祇女19歳、母刀自45歳でした。小さな庵で念仏三昧の静かな日々を送ったのです。

月日が経ったある秋の夜、庵を訪ねる者がいました。剃髪した尼の姿の仏御前でした。祇王と同じ運命になることを感じ、世の無常を思い出家したのです。仏御前はこのとき17歳だった。「四人一緒に籠もって、朝夕の仏前に香華を供えて、みな往生の本懐を遂げた」(パンフより)という。

外から見た「吉野窓」。

左は、草庵の入口近くに置かれた水琴窟。かすかですが涼しげな音を奏でていました。

祇王寺(宝筐印塔)

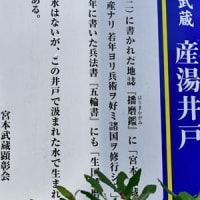

祇王寺の入口と草庵との間に小さな墓域が見える。立て札が立っています。左の宝筐印塔は、祇王、祇女、母刀自の合葬墓。右の五輪塔は平清盛の供養塔。いずれも鎌倉時代に作られたものです。仏御前は郷里(現在の石川県小松市原町)で亡くなったようです。

入口には石柱「妓王妓女佛刀自之旧跡」が建つ。右側には「性如禅尼承安二年(1172年)壬辰八月十五日寂」とある。「性如禅尼」とは妓王を指します。

左には「明和八年辛卯正当六百年忌 往生院現住尼 法専建之」とあって、明和八年(1771)に没後600年忌として住職・往生院法専尼が建立したという。

滝口寺

祇王寺のすぐ傍に、『平家物語』の斎藤時頼(滝口入道)と建礼門院の侍女横笛の悲恋の寺として知られる滝口寺があります。この寺は祇王寺とは対照的に、男の哀話です。

祇王寺の拝観受付の手前から奥へ登ってゆく階段がある。20mほど登ると、非常に質素な滝口寺の拝観受付が現れるので、300円支払う。受付までには「写真を撮るだけの人はお断り」の張り紙がいくつか見られた。どういうう意味なのでしょう?。拝観料を払って境内に入るが、写真だけ撮って拝観しないで帰ってしまうことをさすのか、それとも拝観料を払わないで中へ入り写真をとることなのでしょうか。前者なら私も該当するのだが・・・

受付小屋のすぐ先に墓場が見える。一番奥の大きな墓石が新田義貞の首塚です。後醍醐天皇に仕えた新田義貞は、対立する足利尊氏と戦います。しかし越前国で流れ矢にあたって無念の死を。義貞の首は京都三条河原に運ばれて晒し首になったのです。その晒し首を妻の勾当内侍(こうとうのないし)が盗み出し、この場所に葬ったと伝えられています。勾当内侍は出家し、生涯この地で暮らしたという。勾当内侍の供養等もある。

浄土宗の寺院。山号は小倉山。本尊は阿弥陀如来。

旧往生院の三宝寺を起源とする。

平安時代、法然上人の門弟だった良鎮(りょうちん)がこの辺りに「往生院」という寺を創建し、数多くの坊が建ち並んだ。祇王寺と同じく三宝寺もその一院だった。往生院は、その後衰退するものの江戸末期まで浄土宗の寺として存続していた。

・往生院は明治維新の廃仏毀釈で廃寺とされる。子院だった三宝寺も祇王寺と同様に廃絶とされてしまう。明治28年(1895)祇王寺が再建されると、同時に三宝寺も再建され、滝口入道にちなみ「滝口寺」と命名された。

雑木林を切り開いて設けられた石段を登る。その途中の左側に「三寶寺歌石」と刻まれた石碑が建てられたいる。これは「横笛歌石」とも呼ばれています。

横笛は、出家した滝口入道を訪ねてこの寺へやってくる。しかし滝口は「会うは修行の妨げなり」と涙しながら帰した。追い返された横笛は落胆し、指先を斬った血で傍の石に滝口へ歌を残したそうです。

「山深み 思い入りぬる柴の戸の まことの道に我を導け」

(あなたのことを思い、こんなに山奥深くまで来てしまいました、これから私はどうしたらよいのでしょうか、どうか私を正しい道へ導いてください)

短い階段を登るきると、狭い境内にでる。茅葺屋根の民家風の建物が一家建っているだけだ。これが本堂なのでしょう。とてもお寺とは思えない雰囲気です。しかし女への未練を断ち切るために出家した男の住まいとしては相応しく思われます。

部屋は開け放たれ、出入り自由のようです。写真撮影も自由のようだ。縁側に横たわり、余情を味わうも良し。ここには常寂光寺、二尊院、祇王寺に見られたような喧騒はない。

本堂には、出家して滝口入道と称した斎藤時頼と横笛の坐像が安置されている。現世では一緒のなれなかった滝口と横笛だが、ここでは寄り添って座っている。

滝口入道と横笛の悲恋物語は「平家物語、維盛高野の巻」で語られている。これを一躍有名にしたのが高山樗牛が1894年に書いた小説『滝口入道』です。樗牛にとって処女作であり代表作であり、また唯一の小説である。読売新聞の募集に入選し、読売新聞本誌で連載されたのです。Wikipediaのあらすじを紹介します。

「時は平家全盛の時代。時の権力者平清盛は、わが世の春を謳歌していた。ある日清盛は、西八条殿で花見の宴を催した。ここに平重盛(清盛の息子)の部下で滝口武者の斎藤時頼もこれに参加していた。このとき宴の余興として、建礼門院(重盛の妹)に仕えていた横笛が舞を披露した。それを見た時頼は横笛の美しさ、舞の見事さに一目惚れしてしまった。

その夜から横笛のことが忘れられない時頼は、恋しい自分の気持ちを横笛に伝えるべく、文を送ることにした。数多の男たちから求愛される横笛であったが、無骨ながら愛情溢れる時頼の文に心奪われ、愛を受け入れることに。しかし、時頼の父はこの身分違いの恋愛を許さなかった。傷ついた時頼は、横笛には伝えずに出家することを決意した。嵯峨の往生院に入り滝口入道と名乗り、横笛への未練を断ち切るために仏道修行に入った。

これを知った横笛は、時頼を探しにあちこちの寺を尋ね歩く。ある日の夕暮れ、嵯峨の地で、時頼の念誦の声を耳にする。時頼に会いたい一心の横笛だが、時頼は「会うは修行の妨げなり」と涙しながら帰した。滝口入道は、横笛にこれからも尋ねてこられては修行の妨げとなると、女人禁制の高野山静浄院へ居を移す。それを知った横笛は、悲しみのあまり病に伏せ亡くなった。横笛の死を聞いた滝口入道は、ますます仏道修行に励み、その後高野聖となった。」

斎藤滝口時頼(滝口入道)が横笛に出会ったのは十三歳の時。そして十九歳で嵯峨往生院で出家。その後女人禁制の高野山に入り高野聖となり、高野山真言宗別格本山の大円院の8代住職にまでなったという。

一方、横笛は大和の法華寺に入り、出家し髪をおろして尼となりそこで一生を終えたと伝えられている。(悲しみのあまり大堰川に身を沈めた、という説もあるのですが・・・)

この写真は奈良・平城宮跡の東横にある法華寺(ほっけじ)にある横笛堂です(2015/5月撮る)。この寺は聖武天皇の妃・光明皇后が建立した尼寺で、赤門を入ったすぐ右横に横笛堂があります。かつて南門を出て左側の飛地境内にあったのを移築したもの。出家し尼となった横笛は、このお堂に住まい仏道修行に明け暮れたという。お堂の中には、横笛が手紙の反故(ほご)で自らの姿を作ったという「横笛像」(高さ約30センチメートル)が安置されているという。京と大和、現在はすぐ近くなのだが、当時はずいぶん遠く離れた場所です。

違い棚に下には故佐々木信綱筆による扁額「滝口寺」が置かれている。明治中期、三宝寺の再建時に故佐々木信綱が高山樗牛の小説「滝口入道」にちなみ「滝口寺」と命名したのです。

本堂前の竹林の中に静かに佇む十三重石塔がある。これは滝口入道(斉藤時頼)と平家一門の供養塔だそうです。

祇王寺、滝口寺をあとにして

祇王寺、滝口寺から下り、入口近くまで戻ると「ギャラリー祇王寺」とプレートの掛かる建物が見える。閉館時間を過ぎたのか、閉まっていた。受付のパンフから紹介すると「さやさやと竹の音が心地よい竹林公園「祇王の小径」。その庭園内に佇むギャラリーでは、古くから日本の文化・芸術を育んできた京都ならではの作品の展覧会が開催されています」

入口右横の竹垣の前に立て札「祇王寺祇女桜」がある。まだ植えられて間もないようです。旧祇王寺祇女桜は苔庭の左隅に、切り株として残っているという。苔を覆う「桜吹雪」「散り桜」というのも見所だと思うのだが、何故こんな場所へ移したんでしょうか?。

まだ3時半ですが、大阪へ帰ることに。阪急・嵐山駅へ向う。途中にレンタルサイクルがある。なんと1日100円。これで商売になるのでしょうか?。嵐山駅前のサイクルでは900円だったが。

野宮神社の前を通る。だいぶ若い女の子が増えてきているようです。俺は「えんむすび」に縁がないので素通り・・・(-_-;)

詳しくはホームページを

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます