★2019年11月21日(木)

今年の秋は比叡山延暦寺と決めていた。「日本仏教の母山」といわれる延暦寺をぜひくまなく見ておきたかったのです。延暦寺へは以前一度訪れたことがある。7年前の2012年12月16日に比叡山に登った。京都側の雲母(きらら)坂を登り、山頂~延暦寺~坂本へ降りてゆく縦走路コースです。下山時に延暦寺東塔に立ち寄った。というか東塔内を通らなければ坂本へ下山できなかったのです。だからいやおう無しに諸堂巡拝券(550円)を徴収されました。山登りが目的で延暦寺を見学する予定はなかったが、せっかくだからと根本中堂だけを拝観しました。

今回は延暦寺が目的です。東塔、西塔、横川を踏破し、時間があれば無動寺谷も予定している。山登りでないので、また時間を節約するためにも坂本ケーブルを利用しました。快晴で、紅葉の季節、比叡山延暦寺を訪れるには一番良い時期かもしれない。

坂本ケーブル

早朝7時半、JR湖西線の比叡山坂本駅に着く。坂本ケーブル駅へのバスは始発が8時00分となっている。歩いて20分位だそうだが、体力温存を考慮してバスを待つ。日吉大社前で降り、ケーブル駅まで少し歩く。日吉大社周辺も紅葉の名所です。

日吉大社入口横に幅広い階段が見えます。これが比叡山延暦寺への表参道で、約3キロほどの坂道となっている。事の始まりを「本」、終わりを「末」といいますが、「坂の始まり」なので、この辺りを「坂本」と呼ぶようになったそうです。

7年前(2012/12/16)、京都側の雲母(きらら)坂を登り、山頂から坂本へ降りてゆく比叡山縦走を試みました。その際、数百段あろうかと思われるこの石段を降りながら”こんな階段、絶対に登りたくない”と思ったものです。

坂本ケーブル駅です。今回は登山でなく、延暦寺探訪なのでケーブルを利用する。麓の坂本と延暦寺東塔とを結び、全長約2キロある日本一の長さを誇る「坂本ケーブル(比叡山鉄道)」です。昭和2(1927)年の開設。坂本駅と延暦寺駅の駅舎は登録有形文化財に指定されいます。

古風な駅舎とは対照的に、鮮やかな赤と緑で塗られた車両は大変モダンだ。車両は二台あり、「縁」号と「福」号と名付けられている。参拝者に、良いご「縁」と幸「福」が訪れるようにと祈りが込められているそうです。平成5年(1993)に新調された三代目。写真は「福」号。

8時30分発の福号に乗って出発。終点ケーブル延暦寺駅まで高低差484m、乗車時間は11分、その間は周辺の案内や坂本ケーブルについてのアナウンスが流され退屈しません。

トンネルが二ケ所あります。また中間駅が二つある。「ほうらい丘」駅と「もたて山」駅です。出発時に、前もって途中下車することを知らせておかないと停車せず無視します。「もたて山」駅の近くには平安時代の歌人で土佐日記の作者の紀貫之の墓碑があるそうです。紀貫之は裳立山(標高580m)山頂から眺める琵琶湖の風景をこよなく愛したと伝わります。紀貫之の墓にお参りするか、山菜取りの人しか途中下車しないと思います。

終点の延暦寺駅の横に展望台が設けられている。空気が澄みわたり陽光がまぶし朝は特に素晴らしい景観を見せてくれる。

延暦寺の歴史

ケーブル駅から東塔まで10分位。平坦な道で、時々樹間からのぞく琵琶湖の景観を楽しみながら歩きます。

公式サイトに「延暦寺とは、比叡山の山内にある1700ヘクタールの境内地に点在する約100ほどの堂宇の総称です。延暦寺という一棟の建造物があるわけではありません。山内を地域別に、東を東塔(とうどう)、西を西塔(さいとう)、北を横川(よかわ)の三つに区分しています。これを三塔(さんとう)と言い、それぞれに本堂があります。」とある。

三塔はさらに谷に細分され「三塔十六谷」と呼ばれる。

東塔・・・北谷、東谷、南谷、西谷、無動寺谷

西塔・・・東谷、南谷、南尾谷、北尾谷、北谷

横川・・・香芳谷、解脱谷、戒心谷、都率谷、般若谷、飯室谷

★★・・・創建・・・★★

延暦7年(788)、比叡山に最澄(766~822)が自らが彫った薬師如来を本尊とする一乗止観院(いちじょうしかんいん、現在の総本堂・根本中堂)という草庵を建て「比叡山寺」と号した。これが比叡山延暦寺の始まり。

延暦13年(794)桓武天皇が平安京に遷都すると、京の鬼門(北東の方角)に位置することから鬼門封じ・鎮護国家の寺院として保護された。最澄に帰依した桓武天皇は、最澄の渡唐を許可する。延暦23年(804)、最澄は遣唐使船で唐に渡り、天台教学・戒律・密教・禅の4つの思想をともに学び、延暦24年(805)帰国し日本に伝えた(四宗相承)。延暦25年(806)、天台宗の開宗が正式に許可される。

最澄は唐で学んだ新しい教えを広め民衆を救いたい、そのために優れた僧侶を養成したい、と思うようになった。

当時の日本では、僧侶は国家資格であり、国家公認の僧侶になるには戒壇(僧に戒を授ける壇を設けたことからくる)にて儀式を受ける必要があった。当時、戒壇(小乗戒壇)は奈良の東大寺、筑紫(福岡県)の観世音寺、下野(栃木県)の薬師寺の3ケ所でしかできないことになっていた。

最澄は、教育理念と修学規制を定め、延暦寺において独自に僧を養成できるようにするため、弘仁11年(820)奈良の旧仏教から完全に独立した大乗戒壇設立の許可を求めた。しかし当時強い力をもっていた奈良の旧仏教(南都)から激しい反発を受け、最澄の生前には実現しなかった。

弘仁13年(822)6月4日、最澄は比叡山中堂院で56歳の生涯を閉じる。その7日後、延暦寺に大乗戒壇の設立が嵯峨天皇より許可された。これをきっかけに多くの人材が比叡山に集まり、後に法然・栄西・親鸞・道元・日蓮といった各宗派の開祖たちが育っていくことになった。

翌年の弘仁14年(823)、開創時の年号「延暦」を寺号に賜り、「延暦寺」と称されるようになる。最澄亡き後は、弟子の義真が最初の天台座主として後を継ぎます。その後、第2世天台座主・寂光大師円澄によって西塔が開かれ、さらに第3世座主・円仁は東塔・西塔の伽藍を整備するとともに横川を開く。円仁の弟子の相応は無動谷を開き、修験道を取り入れて千日回峰行を創始しました。

貞観8年(866)清和天皇より、最澄に「伝教大師」、円仁には「慈覚大師」の諡号が贈られました。日本で初めての大師号です。

★★・・・平安時代・・・★★

南都(奈良)の旧仏教はしだいに衰退し、代わって天台宗・比叡山延暦寺と弘法大師・空海によって開かれた真言宗の高野山金剛峯寺が中心になっていく。延暦寺は皇室や貴族の尊崇を得て大きくなっていった。特に、密教による加持祈祷は平安貴族の支持を集め、真言宗の東寺の密教(東密)に対して延暦寺の密教は「台密」と呼ばれ覇を競ったという。

康保3年(966)10月、大火で諸堂の大半を焼失する。第18世座主・良源(912~985、慈恵大師、元三大師)は大火によって荒廃した根本中堂など多くの諸堂の再建と整備がなされ、また僧風の刷新を行い、組織的にはそれまで東塔の支配下にあった西塔・横川を独立させ、三塔十六谷と言われる陣容の基盤を完成させた。良源は延暦寺の「中興の祖」といわれている。

★★・・・平安時代後期<分裂・抗争と僧兵化>・・・★★

良源は延暦寺の全盛期を築いたが、同じ頃、円仁(794~864、慈覚大師、第3世座主)門徒と円珍(814~891、智証大師、第5世天台座主)門徒との対立が激しくなる。正暦4年(993)、円珍派の僧侶約千名は山を下りて園城寺(三井寺)に立てこもった。以後、「山門」(円仁派、延暦寺)と「寺門」(円珍派、園城寺)は対立・抗争を繰り返した。この僧侶達の抗争は延暦寺の性格に変質をもたらす。争いの中で僧侶達は武器を身につけ武装化していく。僧侶の僧兵化が進み、それがさらに両派の抗争に拍車をかけた。以後、鎌倉末期まで、座主補任や戒壇問題をめぐって紛争が続き、山門衆徒の園城寺を焼くこと7回に及んだ。やがてこの僧兵集団は強大な勢力になり、神輿を担いで朝廷に無理難題をもちかけたり、市中で乱暴狼藉を働いて恐れられるようにまでなっていった。

(Wikipediaより引用)「延暦寺の武力は年を追うごとに強まり、強大な権力で院政を行った白河法皇ですら「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」と言っている。山は当時、一般的には比叡山のことであり、山法師とは延暦寺の僧兵のことである。つまり、強大な権力を持ってしても制御できないものと例えられたのである。延暦寺は自らの意に沿わぬことが起こると、僧兵たちが神輿(当時は神仏混交であり、神と仏は同一であった)を奉じて強訴するという手段で、時の権力者に対し自らの主張を通していた。

また、祇園社(現在の八坂神社)は当初は興福寺の配下であったが、10世紀末の抗争により延暦寺がその末寺とした。同時期、北野社も延暦寺の配下に入っていた。1070年には祇園社は鴨川の西岸の広大の地域を「境内」として認められ、朝廷権力からの「不入権」を承認された。

このように、延暦寺はその権威に伴う武力があり、また物資の流通を握ることによる財力も持っており、時の権力者を無視できる一種の独立国のような状態(近年はその状態を「寺社勢力」と呼ぶ)であった。延暦寺の僧兵の力は奈良興福寺と並び称せられ、南都北嶺と恐れられた。」

平安時代の中頃には、財力と武力を背景に朝廷の統制も効かない、独立国家のような状態にまでなっていった。

★★・・・平安末期から鎌倉時代<名僧を輩出>・・・★★

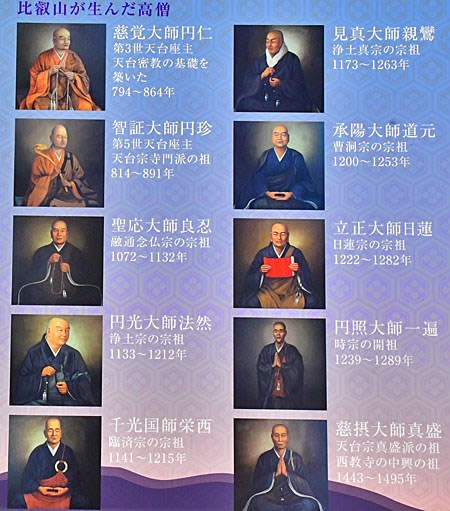

(右は根本中堂の覆屋外壁に掲げられた写真より)

(右は根本中堂の覆屋外壁に掲げられた写真より)全盛を誇った平安時代末期には、三塔・十六谷・三千坊を数えていたといわれています。そして平安末期から鎌倉時代はじめにかけて延暦寺は名僧を輩出した。法然・栄西・親鸞・道元・日蓮といった鎌倉新仏教の祖師たちが比叡山で学び独自の教えを開いていった。こうして比叡山は「日本仏教の母山」と呼ばれるようになったのです。

比叡山で修行した著名な僧としては以下の人物が挙げられる。

良源(慈恵大師、元三大師 912-985年)比叡山中興の祖。

源信(恵心僧都、942-1017年)『往生要集』の著者

良忍(聖応大師、1072-1132年)融通念仏宗の開祖

法然(円光大師、源空上人 1133-1212年)日本の浄土宗の開祖

栄西(千光国師、1141-1215年)日本の臨済宗の開祖

慈円(慈鎮和尚、1155-1225年)歴史書「愚管抄」の作者。天台座主。

道元(承陽大師、1200-1253年)日本の曹洞宗の開祖

親鸞(見真大師、1173-1262年)浄土真宗の開祖

日蓮(立正大師、1222-1282年)日蓮宗の開祖

★★・・・室町時代・・・★★

かって天台座主も勤めたこともある室町幕府六代将軍の足利義教と対立した。支配欲が強い義教は延暦寺を制圧し従属させようと何度か試みたが、そのつど失敗していた。。永享7年(1435)、延暦寺の有力な僧たちを誘い出し、その場で捕縛し、斬首したのです。これに怒った延暦寺の二十数名の僧侶たちは、根本中堂に立てこもり抗議したが、最期は絶望し根本中堂に火を放って焼身自殺した。この時、多くの堂宇が焼け、本尊の薬師如来も焼けている。

義教は焼失した根本中堂の再建を命じ、またわずかに焼け残った薬師如来の一部から本尊を復元し、根本中堂に配置した。こうして延暦寺の力も一時弱体化したが、嘉吉元年(1441年)に足利義教が暗殺されると、再び比叡山は武装化を強め、数千人の僧兵軍を抱えるまでになる。

明応8年(1499)、今度は室町幕府の管領細川政元に攻められ山上の主要伽藍が焼失する。再建された根本中堂もふたたび焼けてしまった。

★★・・・元亀2年(1571年):信長による比叡山焼き討ち・・・★★

戦国末期、織田信長(1534-82)と朝倉義景・浅井長政連合軍は戦う(姉川の合戦など)。この時、延暦寺は朝倉・浅井側に味方したので信長に睨まれる。広大な寺領や経済力をもち、数千の僧兵を抱えた延暦寺は戦国統一の障害になるとみた信長は、延暦寺に武装解除を要求した。延暦寺がこれを拒否すると、信長は延暦寺攻略を決意。

元亀2年(1571)9月12日、3万の軍勢を率い延暦寺を包囲し総攻撃する。1499年の細川政元の攻撃でも残されていた堂塔伽藍はことごとく焼き払われ、まさに全山焦土と化したという。僧侶や女、子どもにいたるまで、数千人もの人が殺害された。さらに麓の坂本、日吉大社なども焼き討ちにあっている。比叡山焼き討ちに大きな功績のあった明智光秀は坂本を手に入れ近江坂本城を築き力をつけていく(後に信長を暗殺するのだが・・・)。

★★・・・江戸時代以降・・・★★

信長による焼き討ち以後、信長に代わって天下をとった豊臣秀吉や徳川家との信頼関係を築き、彼らの力を借りて少しずつ復興していく。寛永19年(1642)には根本中堂、大講堂が再建された。

明治維新後の神仏分離令によって日吉山王社を分離するなどされたが、天台宗の総本山として現在まで不滅の法灯を守っています。平成6年(1994)には「古都京都の文化財」の一つとしてユネスコの世界遺産に登録されました。

東塔境内図

東塔の入口が見えてきました。番小屋のような建物で拝観料を支払い境内へ入る。延暦寺では「巡拝料」と呼んでいるようだ。巡拝料を払わないと境内さえ入れない。

東塔の入口が見えてきました。番小屋のような建物で拝観料を支払い境内へ入る。延暦寺では「巡拝料」と呼んでいるようだ。巡拝料を払わないと境内さえ入れない。大人個人の巡拝料は以下の通り。

東塔・西塔・横川共通券:700円、国宝殿(宝物館)入館料:500円

巡拝料と国宝殿入館のセット価格:1200円

また拝観(巡拝)できる時間は、東塔が8時30分~16時30分(12月は9時~16時、1・2月は9時~16時30分)、西塔・横川は9時~16時(12月は9時30分~15時30分、1・2月は9時30分~16時)となっています。

(Google Earth空中写真より)

東塔地域は延暦寺発祥の地であり、延暦寺総本堂にあたる根本中堂がある。延暦寺バスセンターがあり、坂本ケーブルにも近く、比叡山巡拝の起点となっています。

東塔に入ったら、まず中心となる文殊楼から根本中堂へ寄り、その後に周辺を周ることにします。

文殊楼(もんじゅろう)

文殊楼は、東面する根本中堂の東側の小高い丘の上に建つ。根本中堂にお参りする入口にあたるのです。即ち、総門の性格をもち、坂本側から参拝道にあたる本坂を登ってくると、まずこの門を潜ることになる。

慈覚大師円仁が中国五台山の文殊菩薩堂に倣って創建したものですが、何度も火災に遭っている。現在の建物は、寛文8年(1668)に焼失した後に再建されたもの。二階建ての楼門で、入母屋造・銅瓦葺。重要文化財指定。

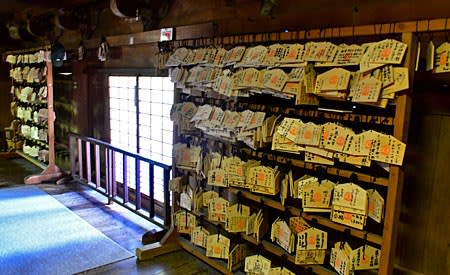

二階には「知恵の文殊菩薩」が祀られ、階上に上がって拝観祈願することができる。堂の中央に通路が設けられています。

左の写真の左が入口で、右が出口。入口を入ってハシゴを登るのだが、これがまたとてつもなく急傾斜のハシゴで、ほぼ垂直に近い。諦める人もかなりいてそうだ。降りも同様です。

学問の仏様だけあって合格祈願の絵馬がたくさん吊るされている。ここのハシゴは受験より難度が高いゾ。

根本中堂(こんぽんちゅうどう)

文殊楼前から見下ろした根本中堂。現在、平成の大修理中なので覆屋で囲まれ根本中堂の外観を見ることができない。

2012年12月16日に訪れた時の写真で、文殊楼前から撮ったもの。廻廊と銅板葺きの大屋根がよくわかる。

根本中堂は比叡山延暦寺全体のの総本堂で、最澄自ら刻んだと伝わる本尊の薬師如来が祀られれています。創建以来幾度か焼けたが、現在のお堂は、寛永19年(1642)に江戸幕府三代将軍・徳川家光の命で再建されたもの。

入母屋造で幅36.7メートル、奥行23.9メートル、屋根高24.3メートルの荘厳な建物。比叡山にある建造物としては、昭和28年(1953)に唯一「国宝」に指定されています。

工事中の覆屋外壁に掲示されていた「根本中堂の変遷」

(工事中の覆屋外壁の写真より)

お堂内部は内陣と、床張りの礼拝場所に分けられる。礼拝場所はそれぞれ1間ずつの外陣と少し床が高くなった中陣とに分けられる。中陣の欄間には、紫雲に踊る天人の姿が色鮮やかに彫られている。

工事中の現在、外陣と中陣は真ん中を仕切り板で塞がれ、半分しか入れない。そこから内陣を拝することになる。

(工事中の覆屋外壁の写真より)

外陣は組入(くみいり)天井だが、内陣に近い中陣の上は格天井となっている、その格天井の天井版に百花の図が極彩色で描かれ、江戸初期の絢爛豪華な寺院装飾をよく表しているという。

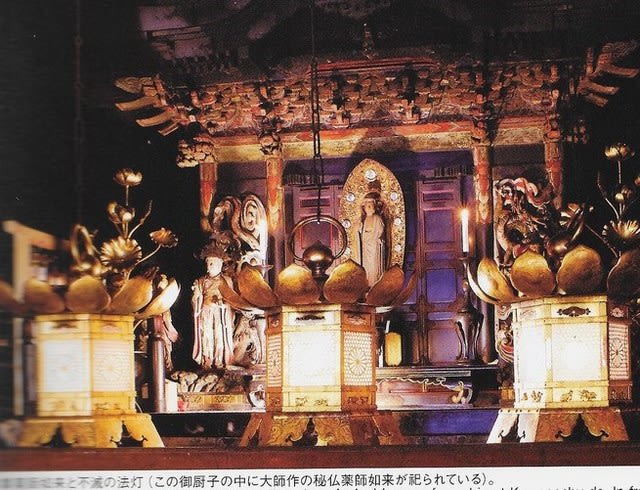

(延暦寺発行の小冊子「比叡山根本中堂」より)

(左は工事中の覆屋外壁の写真より)内陣です。中陣より見ると、一段と低くなった正面に厨子があり、釣灯篭の灯りだけが照らす薄暗い雰囲気は、何か神秘的で厳粛さを漂わす。中腰で覗いていたのだが、いつのまにか正座してしまう。

(左は工事中の覆屋外壁の写真より)内陣です。中陣より見ると、一段と低くなった正面に厨子があり、釣灯篭の灯りだけが照らす薄暗い雰囲気は、何か神秘的で厳粛さを漂わす。中腰で覗いていたのだが、いつのまにか正座してしまう。内陣は中陣より3mほど低い石敷きの土間になっていて、中央と左右に三基の厨子がある。中央の厨子には最澄が比叡山の霊木をみずから刻んだと伝えられ本尊・薬師如来立像(秘仏)を安置、左右に日光菩薩像、月光菩薩像を置き、さらに十二神将像が配されている。通常、仏様は見上げて拝するのが普通だが、ここでは中陣の参拝者と同じ目線の高さになるように配されている。これは“仏も人もひとつ”という仏教の「仏凡一如」の考えを表しているそうです。しかし仏と人との間には、不気味な暗い谷間が横たわり”一如”とはなれそうにない気がします。一段と低くなっているこの石敷きの暗い谷間は「修行の谷間」と呼ばれ、僧侶の修行の場だそうです。凡人には越えられそうもありません。

厨子の前でボンヤリと灯りをつける3つの釣灯篭がある。これは「不滅の法灯」と呼ばれ、最澄の開創以来1200年間消えることなく燃え続けているそうです。信長の比叡山焼き討ちで一度だけ消えたが、立石寺(山形県)に分灯されていた火を移し、現在まで燃え続けている。「油断大敵」と、僧侶達が日々菜種油を注いでいるのです。

寛永19年(1642)の徳川家光による再建後、7回目の修復工事が現在行われている。平成28年(2016)に着工され、令和8年(2026)完工の予定。

根本中堂全体が覆屋に囲われ外観は見ることができず、内部は鉄骨だらけです。ただし堂内に入って拝観することはできる。といっても中陣、外陣の半分だけで、廻廊や中庭も見ることができない。唯一の特典は、階上のステージに上がり、廻廊の屋根やお堂の側面がみれること。修復作業風景を見れたらよいのだが、あいにく休みなのか、休憩中なのか、見れなかった。このステージ上のみ撮影可とあります。

鉄骨とお寺のお堂は全くそぐわない、ということがよく判りました。

根本中堂の正面は、急な階段がありその上に文殊楼が建つが、横を見れば幅広の緩やかな坂道が上っている。山中のお寺なのでともかく坂が多いんです。

万拝堂・一隅会館・大黒堂

坂道を上ると、東塔に最初に入った場所に出ます。この辺りが東塔の中央部。建物は、右が万拝堂で、左が一隅会館。

公式サイトに「万拝堂は根本中堂大坂を登ったところにあります。日本全国の神社仏閣の諸仏諸菩薩諸天善神を勧請し、合わせて世界に遍満する神々をも共に迎えて奉安して、日夜平和と人類の平安を祈願している平成の新堂です。」とある。平成の新堂だけあって、ピカピカに輝く千手観音が坐されている。仏様の周りを大きな数珠玉が取り囲んでいる。人間の煩悩の数と同じ108個あり、この玉に触れながら一周すると煩悩が消えるそうです。

一隅会館は、参拝者のための無料休憩所で、地下にはおそば屋さんもある。延暦寺を紹介する映像も見れます。

天台宗が近年もっとも力を注いでいるのが「一隅を照らす運動」だそうです。自分自身が一隅を照らす人になるように努め、その一隅の輪を社会へと広げていこうとするもの。自分が輝き、まわりの人も照らす・・・俺にできるんだろうか?

一隅会館の向かいに建つのが大黒堂(だいこくどう)。わが国で初めて三面をもった大黒天が祀られている。米俵の上に立ち、食生活を守る大黒天を中心に、右には勇気と力を与える毘沙門天、左には美と才能を与える弁財天の三つの顔をもつ。

豊臣秀吉が三面大黒天を護持仏にして太閤にまで出世したことから「三面出世大黒天」とも呼ばれる。

伝教大師最澄が比叡山へ登った折、この地において大黒天を感見したところであり、日本の大黒天信仰の発祥の地と言われています。

大黒堂前に「摩尼車(まにくるま)」なるものが置かれている。お堂の人が「願い事をしながらゆっくり3回廻して下さい」と教えてくれた。後で「摩尼」の意味を調べたら、梵語の”mani”からきており、濁水を清らかにする力をもつ宝玉。

大書院・延暦寺会館

大黒堂前から右手に下っていく坂道がある。この坂道を下るとすぐ大書院と延暦寺会館です。

この坂道は、比叡山からの下山道になっており坂本に出る。逆に坂本から延暦寺への表参道でもある。大書院前に「法然上人得度御霊場」の石柱が建っており、10分ほど下った所に法然上人得度の地といわれる法然堂があります。

幔幕の張られた門が大書院、左の建物が延暦寺会館。宿泊施設の延暦寺会館では写経や坐禅の修行体験もできる。それぞれ約90分間で1人 1、080円(税込)、予約が必要です。また喫茶・レストランもあるので休憩にも利用できます。

延暦寺会の1階部分に駐車場がある。この駐車場からの眺めが素晴らしく琵琶湖を一望できます。

大書院に入ってみます。昭和に建てられた書院造りの建物。昭和天皇・皇后をお迎えした建物なので勅使門(唐門)が威厳を保つ。

現在はお化けをお迎えしているようです。境内の各所に「非公開大書院特別公開・ゲゲゲの鬼太郎・・・」の幟が立てられている。2019年10月12日(土)~12月8日(日)間の特別展示。水木しげるさんの妖怪と延暦寺に古くから伝わる七不思議の妖怪を京都の日本画絵師が描いたものだそうです。この展示を見るには別途千円必要です。

誰もいてない。受付係りも見かけない。展示中のはずだが、静まりかえっている。明るい日中だというのに妖怪でも出てきそうな雰囲気だ。幔幕の両脇に吊るされた妖怪提灯が、いっそう不気味さを増す。急いで引き返しました。

大講堂

万拝堂前の広場に戻り、これから東塔の西側の境内を巡ります。広場の西側に、階段と緩やかな坂道が並んでる。どちらを使っても大講堂や法華総持院へ行けます。階段を使えば、ほんのチョットだけ大講堂へ近道になる。

階段を登ると鐘楼が、その向こうに大講堂が佇む。どちらも鮮やかな朱色に染まってる。

鐘は「開運の鐘」と呼ばれて、「一打50円」で撞くことができます。多く撞くほど運が高まるのでしょうか?。「連打しないで下さい」とありますが。華人が冥加料を入れないで、撞きまわっていました。

鐘が重いのか、楼の中にさらに柱でもって支えています。

大講堂は、僧侶が法華経の講義を聞いたり、問答をして勉強する学問修行の場。天長元年(824)に天台座主第一世・義真が創建したが信長による比叡山焼き討ちで焼失。寛永19年(1642)に再建された。しかしこれも昭和31年(1956)に放火により焼失する。現在の大講堂は、昭和39年(1964)に山麓坂本にあった東照宮の讃仏堂を移築したもの。この建物は寛永11年(1634)の建築なので、大講堂は国重要文化財に指定されています。

内陣には本尊の大日如来坐像を中心に、左に十一面観音坐像、右に弥勒菩薩坐像を祀っている。その左右には比叡山で修行した各宗派の宗祖(向かって左から日蓮、道元、栄西、円珍、法然、親鸞、良忍、真盛、一遍)の等身大の木像が並ぶ。これらは関係各宗派から寄進されたもの。

また、外陣の壁には釈迦を始めとして仏教・天台宗ゆかりの高僧の肖像画がかかっています。仏教に深く関わった聖徳太子の肖像画もありました。

国宝殿・戒壇院

大講堂の先に、下っていく坂道が見える。これを下ると国宝殿と延暦寺バスセンターにでる。この坂道の両側に、紙芝居の絵のようなパネルが並ぶ。伝教大師・最澄の生涯を紹介したものです。

国宝殿は延暦寺が所蔵する国宝・重要文化財を含めた数多くの仏像・仏画・書跡などの貴重な文化財を管理・保管するため、平成4年(1992)に開設された。

入館料は大人500円。1、2階に分かれ、平成の建物なので明るく綺麗な内部。明るすぎて、居並ぶ仏様は居心地よくなさそう。東寺の宝物館のように薄暗くして雰囲気をだしてほしいものです。適宣入れ替えながら展示しているようだが、残念ながら国宝にはお目にかかれなかった。

注意事項に「メモを取られる際は必ず鉛筆をご利用ください」とあるが、ペンでは何か不都合あるんでしょうか?

坂道を引き返し、大講堂脇から西側へ坂道を上ってゆく。数分で右側に階段が見えます。階段上に建つのが戒壇院(かいだんいん、重要文化財)です。

戒壇院は、正式な僧侶になるための大乗戒(規律)を授ける儀式を行う重要なお堂で、年に一度授戒会が行われている。信長による比叡山焼き討ちで焼失後、延宝6年(1678)に再建されたのが現在の建物。栩(とち)葺屋根に宝形造り、正面に軒唐破風(のきからはふ)をもつ。二重屋根のように見えるが、裳階(もこし)をもった一重の建物。内部は石敷きで、石の戒壇が築かれている。

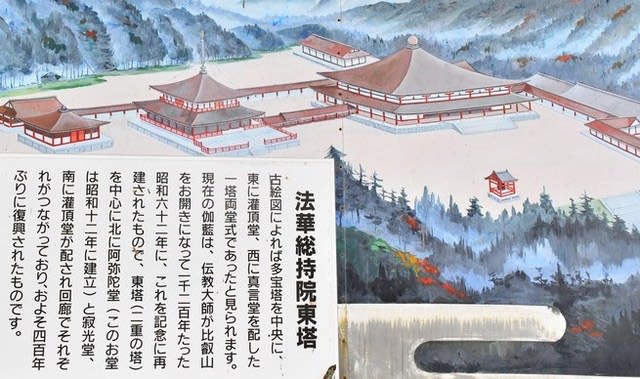

法華総持院(ほっけそうじいん、阿弥陀堂・東塔)

戒壇院の階段を降り、緩やかな坂道を上ります。坂道の先には大階段が待ち受け、阿弥陀堂の大屋根が覗いている。傾斜はきつくないので、年配者でも大丈夫でしょう。

大階段を登りきると、正面に阿弥陀堂が佇む。起伏の多い東塔地区で一番高い所です。

昭和12年(1937)に延暦寺開創1150年大法要を記念して建てらた。檀信徒の先祖回向の法要が執りおこなわれています。お堂の中に入り、ピカピカの丈六・阿弥陀仏座像を拝観できます。

またお堂の右前には、よく見かける水琴窟の仕掛けがあり、耳を澄ませば微かな音色を聴くことができる。

昭和55年(1980)、阿弥陀堂の横に多宝塔形式の東塔が再建された。阿弥陀堂とは廊下でつながり、両建物を総称して「法華総持院(ほっけそうじいん)」と呼ぶ。朱色が鮮やかなお堂と塔が並び、延暦寺の中でも最も印象的な場所です。

(上の絵は坂道のパネルより)

伝教大師最澄は、全国を6区に分け、各地区に1塔ずつ計6つの宝塔を建てる計画をたてた。その中核となる東塔が貞観4年(862年)慈覚大師円仁によって創建された。信長の焼き討ちで焼失したが400年ぶりに再建されたのです。

朱塗りの二層の塔で、上層部が通常の多宝塔に見られる円形でなく方形となっているのが珍しいという。塔内部へは入ることはできない。塔の下層には胎蔵界大日如来が、上層には慈覚大師円仁が唐から授かってきた仏舎利が安置されている。また上層には法華経1000部が安置され、その様子が写真付きで説明されていた。

東塔の縁側から撮った琵琶湖の眺め。

右が阿弥陀堂、左が東塔で、両建物は廻廊でつながっている。正面の廻廊の下を潜くれば、西塔・横川へ、さらには比叡山山頂へ行くことができる。次は西塔を目指します。

詳しくはホームページを

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます