「マイケル・サンデルの白熱教室」という番組を観ました。

この番組で上記のことが取り上げられ、学生たちの討議がされていました。この番組は「学生」となる人たちの経歴が多彩であるのが一つの特徴です。

起業家やコメディアン、エンジニア、小説家・教師やアーティストなどの多彩な職業、多彩な経歴と異なった国籍をもつ若者が生徒となり、マイケル・サンデル教授のレクチャーで、一つの課題に対して意見を述べ、考えるという . . . 本文を読む

今日はブログ開設から3000日目の日です。

だからと言って格別な日ではないのですが、少しばかりの感慨もあります。

飽きっぽいわたくしが3000日にもわたり、続けてきたのには自分ながら感心もします。

振り返ってみると様々な駄文をよくもまあ、書き連ねてきたものだと思っています。

このブログを始めたころは、バイクでどこそこへ出かけたとか、バイクに関する博物記事も書いたこともありました。

近頃はバイ . . . 本文を読む

テレビのBSで「赤道直下40000キロ<森と漂流者たち>」という番組を見た。アマゾンの森の中に暮らす人たちを取り上げていた。

この番組の後半部で、「ガリンペイロ」と呼ばれる男たちの生活を紹介していた。

ガリンペイロとはポルトガル語で「黄金を採鉱する者たち」という意味だそうである。

犯罪を犯し、町に住めなくなったり、何かの事情でドロップアウトした男たちが、金の採掘の仕事に従事しているのです。

1 . . . 本文を読む

かって、そのように言った革命家がいた。

その人の名はウラジーミル・イリイチ・レーニンである。

この言葉はロシア革命のさなかに、自分たちの党派<ボルシェビキ>が少数派だった時、「そんなの出来るはずが無い」との多数意見に対してレーニンが革命の遂行を鼓舞して言った言葉とされています。

ロシア革命が正しい歴史の道筋だったのかは、いまはここでは問わないにしても、レーニンがその時言ったこの言葉には、説 . . . 本文を読む

今日の朝の事でした。隣家に住む長男の嫁さんが来て、子供を緊急に入院させなければならないとの事。

「おばあちゃん(私の家内の事)はいないでしょうか?」と尋ねられました。

近所にいるはずなのですが、見当たりません。

近場に出掛ける時などは決して、自分の携帯などは持ち歩かないのを知っている私は、彼女の携帯に電話などはしません。案の定、寝室のベッドサイドに携帯は置きっぱなしです。

ほどなくして帰ってき . . . 本文を読む

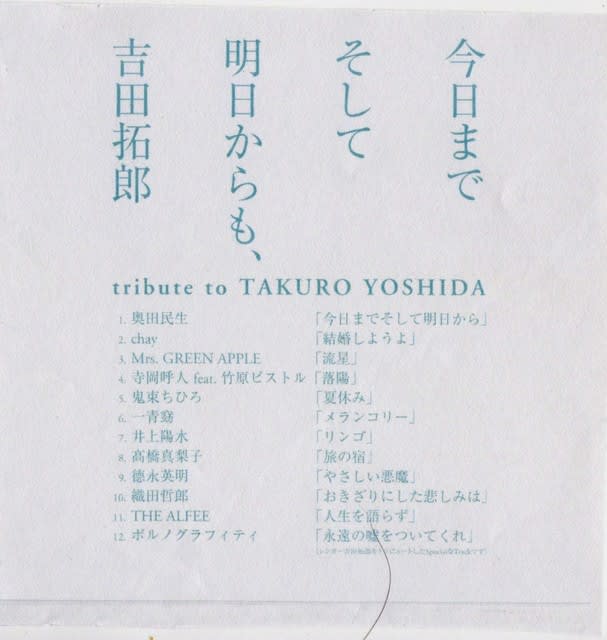

友人からCDを頂きました。

「今日までそした明日からも、吉田拓郎」という吉田拓郎が唄った楽曲のtribute アルバムです。

このアルバムの中の一つの楽曲を聴いた感想などを述べようと思っています。

このアルバムには12曲が収められております。

今日はその中からポルノグラフィティが唄っている「永遠の嘘をついてくれ」を取り上げたいと思います。

これは中島みゆきが吉田拓郎の為に作った楽曲です。

楽曲に . . . 本文を読む

【Music Video】森田童子「ぼくたちの失敗」

この楽曲を唄っていた森田童子さんが亡くなっていたことを、新聞紙上で知った。4月24日に死去されていたとの事である。

彼女の歌う曲は一般には暗いイメージそのものなのだが、ぼくなどにとってはある種の懐かしさを覚えます。

彼女が歌を作り始めたのが1970年代以降であることが、懐かしい親近感を抱かせるのかもしれない。

あの当時の時代の閉塞感を見事 . . . 本文を読む

世の中で自分の思うようにはいかないことがありますよね。

そんな時、読者の皆さんはどうしてますか?

そんな局面でも、自力でそのシーンを変えようと頑張っていますか?

自分の力量の範囲を超えていると判断される時って、あるかと思います。

そんな時、人はどのような選択をするのでしょうか?

目標をあきらめて、すごすごと引き下がるのでしょうか?それとも自滅を覚悟して突き進むのでしょうか?

ぼくは自分にできな . . . 本文を読む

きょうは、夜間の作業がありました。

夜中の12時半を過ぎてから帰宅しました。

思いがけなく予定より早く作業が終わったので、一人で家呑みです。

おなかがすいてきたので、今夜はいつもにはないメニューを作ってみました。

トーストに載せたスクランブル・エッグが食べたくなったのです。

というわけでこちらを作ってみました。

卵を二個、スクランブル・エッグにします。それをトーストに載せるだけの食べ物で . . . 本文を読む

大相撲の行司は他のスポーツの審判とは大きく異なっています。勝敗の最終的な決定権は行司にはありません。

どちらの力士が勝ったのかの判断が難しい場合でも、行司は必ず自分の判断をどちらかに決定しなければなりません。

その結果、判断に間違いがあったと勝負審査役が認めた時は、行司の判断より勝負審査役の協議の結果が優先されるのです。

これは、他のスポーツにはない審判の仕組みです。

それ故、行司は勝敗に関わる最 . . . 本文を読む