今日は天気

に恵まれ、暖かく、書棚

に恵まれ、暖かく、書棚

を整理しました。

を整理しました。「一級建築士」のときに記しましたが、まだ、古い受講票や合格通知があるのではないかと思い、そしたら、20年位前に、会社

で表彰された表彰状が出てきました。

で表彰された表彰状が出てきました。表彰状と言えば、今は、殆ど実家にあると思いますが、小学校

の卒業証書、中学校

の卒業証書、中学校 の卒業証書、高等学校

の卒業証書、高等学校 の卒業証書と学術賞、大学

の卒業証書と学術賞、大学 も卒業証書と学術賞があります。この卒業証書も資格試験の受験資格の証明で必要になる場合があるので、いずれ、実家に行った際に、手元に置いておこうと思いました。

も卒業証書と学術賞があります。この卒業証書も資格試験の受験資格の証明で必要になる場合があるので、いずれ、実家に行った際に、手元に置いておこうと思いました。それで本題ですが、会社

に入ってからは、写真の技術賞2回、優良ドラーバー

に入ってからは、写真の技術賞2回、優良ドラーバー の感謝状、写真にはありませんが、お客様からの感謝状などが出てきました。

の感謝状、写真にはありませんが、お客様からの感謝状などが出てきました。

大切に保管するほどのことではありませんので、このブログに掲載し、時がきたら処分しようかと思います。ちなみに、金一封

は、昔のことなので、表彰は、個人的なものでしたが、当然、その業務に関わった関係者と一杯

は、昔のことなので、表彰は、個人的なものでしたが、当然、その業務に関わった関係者と一杯 やることで、楽しいお祝いとなりました。

やることで、楽しいお祝いとなりました。今、このような社内表彰も、大きく業績に貢献した特許とか、学会発表、博士号修得とか、超難関の資格取得(弁理士、技術士などのクラス)、勿論、営業等で業績に貢献した場合の表彰など、ハードルが高くなりましたね。

残念ながら書棚から「宝物」は出てきませんでした。勿論、「疾しい物」も、今度は、納戸の整理をしようかな?

並びに埼玉県への登録を行ってまいりました。購入のみではありますが、法令に基づく、災害発生時に有効に活用すべき資格です。41個目となります。

並びに埼玉県への登録を行ってまいりました。購入のみではありますが、法令に基づく、災害発生時に有効に活用すべき資格です。41個目となります。

一級建築士

として、「大規模災害時に役立ちたい」という思いで、受講、登録を行いました。私ができる社会貢献の一つと考えています。

として、「大規模災害時に役立ちたい」という思いで、受講、登録を行いました。私ができる社会貢献の一つと考えています。

3.11の経験、その後の異常気象に伴う災害

、そして、今後も起こり得るであろう、東南海地震、首都圏直下型地震、大型台風、竜巻、等、ボランティアの精神で、受講しました。

、そして、今後も起こり得るであろう、東南海地震、首都圏直下型地震、大型台風、竜巻、等、ボランティアの精神で、受講しました。ただ、このような災害が起きないで欲しいと願いますが、「自然」との戦いです。

我が家もいつ何時、被災建築物に該当するかわかりません。

できれば、登録のみで、出番の無いことを祈るのみです。

講習は、大変有意義な内容でした。

引き続き、被災建築物応急危険度判定士の講習を受講し、万が一、大規模災害が発生したときは、一級建築士として、国民の一人として、防災関係講習の受講者として、良識のある行動を実践してまいります。

もし、一級建築士

などの有資格者の皆さん、講習を受けてみてはどうでしょうか?

などの有資格者の皆さん、講習を受けてみてはどうでしょうか?(意見には個人差があります。

)

)追伸

プロフィールも更新しました。2016年2月8日現在41個となりました。

目標50個に対して、残り9個です。

頑張れ!気力、体力、記憶力、忍耐力、好奇心!

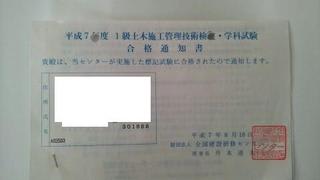

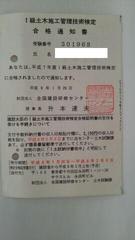

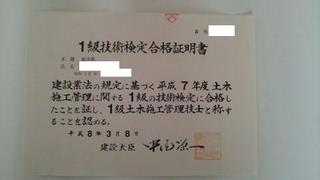

第3回目は、一級土木施工管理技士です。このシリーズの最終章です。

造園

、建設機械

、建設機械 、電気工事

、電気工事 とありますが、機会があったら挑戦しますので、一応、これが最終章とします。

とありますが、機会があったら挑戦しますので、一応、これが最終章とします。受験資格には問題ありません。尚且つ、建築工事の他、土木工事に関わる機会がありましたので、受験資格はクリアしました。

ちなみに、この一級土木施工管理技士試験は、妻M子

と結婚してからの第一号です。

と結婚してからの第一号です。1)受験日:学科試験:1995年4月/実地試験1995年10月

2)受験場所:東京

3)受験資格:指定学科の用件を満足

(3年以上上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む)

4)受験年齢:32歳

5)受験手数料:?(今は学科試験¥9,500、実地試験¥9,400)

6)受験番号:301968

7)学習期間:学科試験/実地試験それぞれ30日(60分/日)

受験教材

※)土木学会の便覧などを参照(今回は、写真はありません)

ちなみに道路工学、衛生工学、下水道工学関係は、いろいろ学生時代に勉強してました。

それと監理技術者講習のテキストも参考にしていたかもしれません?また、建築学便覧なども参考にしたと思いますが、記憶が曖昧です。

受験結果

1)学科試験:60%以上をクリア

2)実地試験:60%以上をクリア

3)最終結果:合格(合格率は、これも20%代だったと思います。)

実地試験は、基礎工事について記述しました。素直に、技術的な見地で、問題点、技術的、現場管理上、的確な対応方法を見出し、実行したことを記述しました。

下書きを何度も、幾つかのパターンについて、入念に行いました。

最終の合格通知が届き、早速、申請、一級土木施工管理技士と称することを認められました。

2016年1月31日現在の建設業法関係の経歴は、下記のとおりです。

昭和56年3月 (高校卒業) 18歳

昭和60年3月 (大学卒業) 22歳

昭和60年4月 (A社入社) 22歳

設計・現場の業務の従事

昭和63年度 一級建築士 25歳

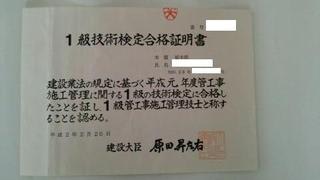

平成元年度 一級管工事施工管理技士 26歳

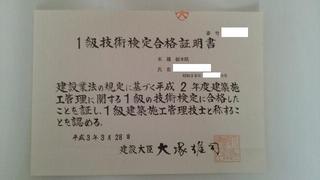

平成2年度 一級建築施工管理技士 27歳

(平成2年度 監理技術者資格者 28歳・・・・これは2回目の更新忘れで、平成13年度に再申請)

平成7年度 一級土木施工管理技士 32歳

平成13年度 監理技術者資格者 38歳

監理技術者は、5年毎に更新、きちんと講習も受講しています。

第2回目は、一級建築施工管理技士

です。

です。受験資格には問題ありません。尚且つ、一級建築士

を取得しておりましたので、学科試験は免除です。監理技術者として、カバーできる建設業法の職種は、一級建築士

を取得しておりましたので、学科試験は免除です。監理技術者として、カバーできる建設業法の職種は、一級建築士

よりも幅が広いので、必然的に受験の必要性が生じ、受験しました。

よりも幅が広いので、必然的に受験の必要性が生じ、受験しました。

1)受験日:学科試験:免除/実地試験1989年10月

2)受験場所:東京

3)受験資格:指定学科の用件を満足

(3年以上上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む)

4)受験年齢:27歳

5)受験手数料:?(今は学科試験¥9,500、実地試験¥9,400)

6)受験番号:?(受験票は処分したかも?)

7)学習期間:30日(30分/日)

受験教材

1)建築学便覧Ⅰ、Ⅱ:日本建築学会編

2)建築工事標準仕様書・同解説(JASS5):日本建築学会編

3)構造用教材:日本建築学会編

4)学生時代の教科書(特に建築施工関係)

ちなみに、受験勉強に際して、建築学便覧までは必要ありません。

一級建築士

で勉強した「施工」を更に、詳細に学習し、特に、建築工事標準仕様書・同解説を活用しました。写真は、JASS5のみですが、その他、基礎、鉄骨、他関係書籍を有効活用しました。

で勉強した「施工」を更に、詳細に学習し、特に、建築工事標準仕様書・同解説を活用しました。写真は、JASS5のみですが、その他、基礎、鉄骨、他関係書籍を有効活用しました。

受験結果

1)学科試験:免除

2)実地試験:60%以上をクリア

3)最終結果:合格(合格率は、これも20%代だったと思います。)

実地試験は、元請けの指導的な立場として、私が経験した基礎工事、杭打ち工事の品質管理(?)について記述しました。前回の一級管工事同様に現場の実体験の内、本当に苦労した経験、発生した事象、その問題点に対しての技術的な見解、対処方法を記述しました。

この経験を品質管理、工程管理など視点を変えて、5つのパターンで、作文を準備しておきました。備えあれば憂いなし、施工管理技術検定の実地試験は、そこが重要です。

最終の合格通知が届き、早速、申請、一級建築施工管理技士

と称することを認められました。

と称することを認められました。

取得年度 検定名称 年齢

昭和56年3月 (高校卒業) 18歳

昭和60年3月 (大学卒業) 22歳

昭和60年4月 (A社入社) 22歳

設計・現場の業務の従事

昭和63年度 一級建築士 25歳

平成元年度 一級管工事施工管理技士 26歳

平成2年度 一級建築施工管理技士 27歳

第1回目は、一級管工事施工管理技士です。

私は、高校

、大学

、大学 と建築系

と建築系 を7年間、真面目に勉学に励んでおりました。

を7年間、真面目に勉学に励んでおりました。

一級管工事施工管理技士は、その世界で、業をなすには必須の資格です。

当然、取得すべき資格です。

大学を昭和60年(1985年)3月に卒業し、A社に入社、4年目に一級建築士を取得し、次の目標は、一級管工事施工管理技士として、勉学に励みました。

1)受験日:学科試験1988年9月/実地試験1988年12月

2)受験場所:東京

3)受験資格:指定学科の用件を満足

(3年以上上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む)

4)受験年齢:26歳

5)受験手数料:?(今は学科試験¥8,500、実技試験¥8,500)

6)受験番号:?(受験票は処分したかも?)

7)学習期間:60日(30分/日)

今の時代は、ネット

の時代ですが、当時は、受験手引きなども郵送だったり、本当に便利になりましたね。

の時代ですが、当時は、受験手引きなども郵送だったり、本当に便利になりましたね。受験教材

1)空気調和・衛生工学便覧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

2)空気調和・給排水設備施工標準:日本建築設備協会編

3)学生時代の教科書(特に施工関係)

ちなみに、受験勉強に際して、便覧までは必要ありません。

一応受験教材を記述していますが、受験当時の年齢が26歳

、大学を卒業して4年を経過していましたが、本屋で過去問を見ましたが、殆ど、解答でき、真面目に勉強していたことが活かされ、それほど苦労せず、勉強もはかどりました。7年も建築設備について、勉強していたのですから、当然の結果です。

、大学を卒業して4年を経過していましたが、本屋で過去問を見ましたが、殆ど、解答でき、真面目に勉強していたことが活かされ、それほど苦労せず、勉強もはかどりました。7年も建築設備について、勉強していたのですから、当然の結果です。受験結果

1)学科試験:60%以上をクリア

2)実地試験:60%以上をクリア

3)最終結果:合格(合格率は、20%代だったと思います。)

最近の合格率は、20%前後のようですが、余裕の試験でしたね。実地試験の論文(施工体験)については、何について記述したか、記憶が曖昧ですが、品質管理についての経験を記述したような気がします。

最終の合格通知が届き、早速、申請、一級管工事施工管理技士と称することを認められました。

意見には個人差があります。

建設業法に携わる私は、「建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」国土交通省土地・建設産業局建設業課を読んで、理解して、実践します。

建設業法 第一条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

日々、法令順守!コンプライアンスの意識を高め、業務にあたってまいります。

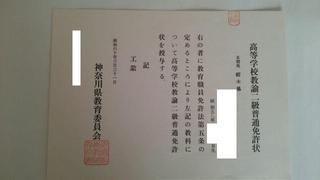

大学入学

に際し、一応、高校教員

に際し、一応、高校教員 も将来の選択肢の一つでしたので、教職課程を受講することを考えていました。

も将来の選択肢の一つでしたので、教職課程を受講することを考えていました。そこで、工業の免許取得要件を確認した結果、教職課程の一部の科目を受講、単位を取得すれば良いことが分かりました。

でも、教職として、ある程度の講義は、聴講したく、教育原理(3単位)、職業指導(4単位)を登録、無事、単位を取得し、その他は、本業の専門教育科目を40単位以上(卒業までに96単位を取得)の条件を満足し、手続きを踏んで、無事、高等学校教諭二級普通免許(工業)を取得しました。

ちなみに、大学時代の修得単位は

一般教養=56単位

工学基礎=32単位

共通専門=4単位

専門教育=96単位

合計=188単位>140単位

教職課程=7単位

卒業までに教職含め、195単位を修得し、4年間で卒業しました。

卒業に際しては、学術優秀の特別賞

を受賞することもできました。

を受賞することもできました。

4年間で、建築設計

の時間が、厳しく、夏休みは宿題もあり、建築模型

の時間が、厳しく、夏休みは宿題もあり、建築模型 を作成したり、タイトは講義でした。その演習全てが、後に一級建築士他を一発で合格できる素地になっていたと思います。

を作成したり、タイトは講義でした。その演習全てが、後に一級建築士他を一発で合格できる素地になっていたと思います。

大学の指導教員含め、学科の教授、教員の皆様には、今でも感謝しています。

4年間、授業は、ほぼ100%出席

、時間の許す範囲で、いろいろな講義を受講

、時間の許す範囲で、いろいろな講義を受講

しました。

しました。本当に真面目な学生

でしたね。今も真面目な社会人

でしたね。今も真面目な社会人 です。

です。ただ、残念なのは、修士課程に進学できなかったことでしょうか?

当時から盛んな「省エネ」

への取り組みを研究したかったのですが、いろいろな事情で、進学を諦める結果になりました。

への取り組みを研究したかったのですが、いろいろな事情で、進学を諦める結果になりました。でも、今思えば、そのおかげで、A社に入社、2年後に坂東の地に移り

、そこで、妻M子

、そこで、妻M子

に出会うことができました。

に出会うことができました。今は、後悔はなく、人生の流れの中で、良かった、と思っています。

「ボウボウはとっても幸せです。」

(意見には個人差があります。)

が見たくなり、アルバムを見ていたら、その中に、一級建築士の受験票、学科試験の合格通知、製図試験

が見たくなり、アルバムを見ていたら、その中に、一級建築士の受験票、学科試験の合格通知、製図試験 に合格した最終の合格通知を見つけました。

に合格した最終の合格通知を見つけました。

偶然ですが、妻M子

と結婚し、3回の引越しで、古い書籍

と結婚し、3回の引越しで、古い書籍 、書類等を都度、廃棄してましたので、その時に、一緒に廃棄してしまったと思ってました。

、書類等を都度、廃棄してましたので、その時に、一緒に廃棄してしまったと思ってました。合わせて、大学時代の成績証明書

も見つかりました。

も見つかりました。当時、就職活動のため、卒業見込み証明書と成績証明書を複数準備していたなごりです。

ちなみに、就職活動は、最初のZ社(スーパーゼネコン)

は、不採用

は、不採用 、2社目はA社(メーカー)

、2社目はA社(メーカー)

で採用

で採用 となり、結局、1勝1負、Z社は棚ぼたで、急遽求人が舞い込み、指導教授とも相談し、ダメモトで、とのこと。一応の対応しましたが、準備不足で、不採用、まぁ~仕方ありません。A社は本命だったので、Z社の反省を活かし、無事、採用となり、結果オーライでした。

となり、結局、1勝1負、Z社は棚ぼたで、急遽求人が舞い込み、指導教授とも相談し、ダメモトで、とのこと。一応の対応しましたが、準備不足で、不採用、まぁ~仕方ありません。A社は本命だったので、Z社の反省を活かし、無事、採用となり、結果オーライでした。

そのころを懐かしく思いつつ、4月の同窓会には、出席したいと思います。

本資格は、昭和55年(1980年)、今から36年前です。

東京都立蔵前工業高等学校

にて、実習の時間の一環で、ガス溶接技能講習

にて、実習の時間の一環で、ガス溶接技能講習

がありました。36年前のことなので、詳しいことは忘れましたが、正式な講習でしたので、座学

がありました。36年前のことなので、詳しいことは忘れましたが、正式な講習でしたので、座学 と実習(実演)

と実習(実演) を行い、酸素、アセチレンのボンベの操作、保管方法、取扱い方法など、学習しました。

を行い、酸素、アセチレンのボンベの操作、保管方法、取扱い方法など、学習しました。当時も真面目な学生

でした。最後の試験があり、無事、クリア、写真の修了証を受領し、講習は終了しました。

でした。最後の試験があり、無事、クリア、写真の修了証を受領し、講習は終了しました。

中を見ると、当時18歳のボウボウの写真があります。

昨年、高校を卒業して、初めてのOBの集まり

に出席しました。

に出席しました。この修了証を持っていき、当時の懐かしい話に花

が咲きました。

が咲きました。資格取得後、実務的にガス溶接を使う場面はありませんでしたが、所謂、資格の第一号となりました。

第二号は、先日、掲載した普通自動車免許

、第三号は、高等学校教諭免許(工業)

、第三号は、高等学校教諭免許(工業) です。学生時代に、3つの資格を取得したことになります。

です。学生時代に、3つの資格を取得したことになります。実は、小学校、中学校時代の書道、珠算もありますが、免状が実家にあるので、この二つは、資格には、含んでいません。

実際に「資格取得」に燃えたのは、社会人になって、技術職

として、いろいろな場面で、必要になり、特に、管理職になってからは、部下に資格取得を勧める上でも、まずは、私自身が、挑戦し、取得した上で、勧めることにしました。

として、いろいろな場面で、必要になり、特に、管理職になってからは、部下に資格取得を勧める上でも、まずは、私自身が、挑戦し、取得した上で、勧めることにしました。山本五十六

の「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」(若干異なる表現もありますが・・・)を実践しました。

の「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」(若干異なる表現もありますが・・・)を実践しました。私も業務必要な資格を全て満足した訳ではありませんが、これだけ努力しているんだ!という、後ろ姿を見せて、若手育成に役立てることにしました。

その結果が、本日現在、40個の資格取得になった次第です。

ただ単なる「資格マニア」ではなく、教育の一環としても役立てることで、一石二鳥

にも三鳥

にも三鳥

にもなります。趣味と実益を兼ねて、目標50個到達を目指します。目標はあくまで個人の趣味の世界ですが・・・・

にもなります。趣味と実益を兼ねて、目標50個到達を目指します。目標はあくまで個人の趣味の世界ですが・・・・

いろいろご意見があろうかと思いますが、個人の意見には個人差があります。

異論がある方、何卒、ご容赦の程、よろしくお願い申し上げます。

本日は、皆さんもお持ちの普通自動車第一種運転免許 についてです。

についてです。

取得したのは、1985年(昭和60年)3月、大学 を卒業するギリギリのタイミングでした。

を卒業するギリギリのタイミングでした。

大学4年、一通りの行事が、1月には、終了し、残すところは3月の卒業式となり、短期間での自動車免許取得のため、長年の友人である。B君と共に、山形県鶴岡市の合宿免許取得を選択、申し込みました。

2月のことです。当然、鶴岡市は、雪 、雪

、雪 、雪

、雪 、日本海側の重苦しい曇り空

、日本海側の重苦しい曇り空 の続く時期でした。当時は、貧乏学生、行きは、夜行列車

の続く時期でした。当時は、貧乏学生、行きは、夜行列車

で移動しました。

で移動しました。

初日より、手続き、講習を開始、運転は、雪道の中を走行、順調に日程を消化し、仮免の試験 、ところが、何故か、二人とも不合格

、ところが、何故か、二人とも不合格 、再試験

、再試験 を受け、若干、日程に影響がありましたが、なんとか、無事、終了しました。

を受け、若干、日程に影響がありましたが、なんとか、無事、終了しました。

休みの日は、鶴岡市内で、ささやかな贅沢をしましたが、詳しいことは、30年以上前のことなので、はっきりしたことは覚えていません。

でも、楽しかったことの思い出は残っています。

合宿終了後、最終の学科試験 の日程を確認、約1週間後の受験でした。

の日程を確認、約1週間後の受験でした。

もちろん、学科試験 は、一発クリアし、無事、免許を取得しました。

は、一発クリアし、無事、免許を取得しました。

ちなみに、資格として取得したのは、2つ目です。

ほぼ時を同じくして、大学卒業時には、高等学校免許(工業) を取得することになりました。

を取得することになりました。

さて、1985年4月、A社に入社、山陰地方の事業所 に配属されました。

に配属されました。

でも、ある考えで、直ぐに自動車 を購入せず、2年間、我慢し、時が過ぎ、1987年5月、坂東の地へ、転勤することになりました。

を購入せず、2年間、我慢し、時が過ぎ、1987年5月、坂東の地へ、転勤することになりました。

2年間、コツコツ貯金し、初めてのマイカー を購入しました。パルサーでした。

を購入しました。パルサーでした。

念願のマイカー 、当然最初のことは、試し乗り含め、用もないのに、あっちフラフラ、こっちフラフラ、約3ケ月を経過した時点で、初めての道路交通法違反

、当然最初のことは、試し乗り含め、用もないのに、あっちフラフラ、こっちフラフラ、約3ケ月を経過した時点で、初めての道路交通法違反 です。速度23km超過、いわゆるネズミとり

です。速度23km超過、いわゆるネズミとり の網にかかってしましました。

の網にかかってしましました。

¥15,000です。

以後、運転速度他、道路交通法違反の内容に安全運転に心がけました。

そうこうして、免許証も「ゴールド」になり、5年更新を継続し、会社からは安全運転表彰を頂きました。

この間に、パルサー(71-85) →オプティー(9-26)

→オプティー(9-26) →AZワゴン(**-**)

→AZワゴン(**-**) →(無:私の所有する車はありません)

→(無:私の所有する車はありません)

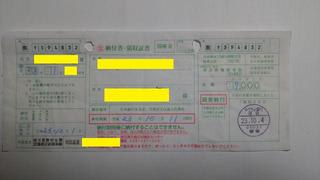

しかし、2011年10月1日、痛恨の極み、再び道路交通法違反 を犯してしまいました。

を犯してしまいました。

「整備不良」

です。ブレーキランプが二つとも切れていたのです。

です。ブレーキランプが二つとも切れていたのです。

交差点で、信号待ちで停車していたら、白バイ が、スーット、近寄り、運転席の窓を「コンコン」、「ちょっとこの先のコンビニに駐車して」、言われる通り、コンビニで停車、安全運転第一、法令順守の私としては、何のことやら????

が、スーット、近寄り、運転席の窓を「コンコン」、「ちょっとこの先のコンビニに駐車して」、言われる通り、コンビニで停車、安全運転第一、法令順守の私としては、何のことやら????

理由は、ブレーキランプが切れているとのこと。

降車し、確認したら、確かに二つとも切れていました。

一つなら「注意」だけど、二つは見逃せないな!とのこと、白バイ警官 の言うとおり、ごもっとも、よって、青切符

の言うとおり、ごもっとも、よって、青切符 、違反金¥7,000

、違反金¥7,000 を支払い、免許証は、青の5年更新に格下げとなりました。

を支払い、免許証は、青の5年更新に格下げとなりました。

それ以降、違反はありません。次回更新では、再び「ゴールド」復活となります。

交通事故は、減少傾向にあります。一人ひとりが、法令順守、安全運転に心がけ、違反、事故のない、安全・安心な生活を送りましょう。

一部には、交通違反を自慢するような輩もおります。

私は、そのような低レベルの人種にならないように、日々、精進して、生活してまいります。

今は、二人で、安全運転に心がけています。勿論、妻M子

は、「ゴールド」

は、「ゴールド」 です。

です。

妻M子

は、ファミリア

は、ファミリア →Golf

→Golf →Golf

→Golf →Golf(Touran)

→Golf(Touran) です。

です。

さぁ~、皆も、「交通安全」に心がけてまいりましょう!

が届きました。

が届きました。

よって、本日、プロフィールの所有資格数を39個から40個に更新致します。

お祝いで、本日は、ボウボウスペシャルカレーライス

を作り

を作り 、妻M子

、妻M子

と一緒に、美味しく頂きました。

と一緒に、美味しく頂きました。ボウボウスペシャルカレーライス

のポイントは、

のポイントは、1) オリーブオイルで、玉ねぎとニンニク、黒コショウ一振り、20分程度炒める。(玉ねぎがあめ色になるまで)

2) シナモンと山椒を二ふり程度入れる。

3) 生姜、人参、豚肉、ジャガイモを5分毎に入れて炒める。約15分程度

4) ローレルを入れて、煮込む。同時に、小まめにアクとりを行う。

5) 約15分煮込む

6) カレーのルー(市販、中辛)を入れて、5~7分程度、概ね、ルーが溶けるまで煮込み、一旦、火を消す。

7) 1時間程度経ってから、再び加熱して、ルーが完全に溶けていれば、出来上がり。

8) 一に目から、二日目と同じように、旨みのある、美味しいボウボウカレーライスの出来上がりです。

オローブオイルで、玉ねぎを炒めて、山椒、シナモンがポイントです。

妻M子

に勝てるのは、カレーライス

に勝てるのは、カレーライス だけで、その他の料理は、妻M子

だけで、その他の料理は、妻M子

の作ったものが最高に美味しいです。

の作ったものが最高に美味しいです。妻M子

からもリクエストがあれば、男子厨房

からもリクエストがあれば、男子厨房 に立ちます。

に立ちます。

さぁ~、次は、41個目を目指して、日々、精進してまいります。

追伸)

勿論、明日の夕方も、ボウボウカレーライス

です。二日目は更に美味しさが増し、明日の夕食

です。二日目は更に美味しさが増し、明日の夕食 も楽しみです。

も楽しみです。早く帰って、二日目のボウボウカレーライス

を頂くことにしよう!

を頂くことにしよう!

のチョコ3箱が届きました。

のチョコ3箱が届きました。早速、チョコレートを頂きました。

妻M子

も「大変満足」

も「大変満足」

今年のバレンタインは、「これだね」とのことです。

今日も、マイマシーン

で、エスプレッソ

で、エスプレッソ を飲みながら、チョコレートをつまみ、妻M子

を飲みながら、チョコレートをつまみ、妻M子

と楽しい会話に花

と楽しい会話に花 を咲かせています。

を咲かせています。

ネスプレッソファンになってから、もう、10年以上になりますね。

最近は、カフェインレスが主流で、毎回、5種類程度オーダーしています。

興味のある方は、ネスプレッソのHP

をご覧ください。

をご覧ください。コーヒー大好きボウボウでした。

現在のようにIT化、ブログやインターネットの時代ではありませんでしたし、この28年の間に、転勤や引っ越し、結婚(妻M子

との生活)、など人生いろいろなことがあり、当時の受験案内、受験票、合格通知など、紙ベースの記録は残っておらず

との生活)、など人生いろいろなことがあり、当時の受験案内、受験票、合格通知など、紙ベースの記録は残っておらず 、唯一、「一級建築士免許」のみが、受験結果の証として、残っているのみです。

、唯一、「一級建築士免許」のみが、受験結果の証として、残っているのみです。ただ、当時の勉強教材として活用した主な書籍として、日本建築学会

の建築便覧は、計画、構造、施工の勉強に活用しました。今でも実務面で重宝している書籍です。製図の勉強には、日本建築学会

の建築便覧は、計画、構造、施工の勉強に活用しました。今でも実務面で重宝している書籍です。製図の勉強には、日本建築学会 の建築資料集成を活用しました。この本は、学生時代から活用しており、今現在も右腕として活用しています。

の建築資料集成を活用しました。この本は、学生時代から活用しており、今現在も右腕として活用しています。

その他、その当時の参考図書は、下記の写真のとおりです。

受験勉強は、独学、ただ、学生時代に購入した日本建築学会、空気調和・衛生工学会の書籍をフルに活用しました。写真のものは、その一部です。

受験は、昭和63年度、昭和最後の受験で、その前の年は、建築基準法

の大幅改正が行われ、特に、法規の試験は、その改正内容を徹底的に学習した記憶があります。

の大幅改正が行われ、特に、法規の試験は、その改正内容を徹底的に学習した記憶があります。試験概要

1)受験資格:K大学工学部建築系学科卒+実務経験2年分

2)受験年度:昭和63年(1988年)

3)受験年齢:25歳

4)受験地:埼玉県

最短であれば、昭和60年に大学を卒業、昭和62年度の受験となりますが、試験の準備期間としては不安があり、また、受験申請の時期に、転勤になったこともあり、昭和63年度に挑戦することにしました。

学科試験と結果

学科試験は、18ケ月、2時間/日のペースで、学生時代の専門書籍、日本建築学会の関係書籍、持ち込み可の法令集を活用

1)計画(問題数25問):60%以上(15問以上)→自己採点20問前後

2)法規(問題数25問):60%以上(15問以上)→自己採点20問前後

3)構造(問題数25問):60%以上(15問以上)→自己採点22問前後

4)施工(問題数25問):60%以上(15問以上)→自己採点22問前後

5)学科試験:合格(100問×60%=60問<自己採点84問前後、84%)

この当時は、学科試験は4科目、一発で、学科試験をクリアしました。

ただ、法規は、試験時間内ギリギリ

ただ、法規は、試験時間内ギリギリ で、23問までは解答できましたが、最後の2問は、残り時間5分

で、23問までは解答できましたが、最後の2問は、残り時間5分

を切り、ざっと試験問題を読み、試験に持ち込んだ法令集に目を通すことができず、5者択一の解答は「えいや!」

を切り、ざっと試験問題を読み、試験に持ち込んだ法令集に目を通すことができず、5者択一の解答は「えいや!」 でした。

でした。合格発表は、NET掲載などなかったので、発表当日は、その合格発表の場所に出向いて、受験番号を確認した次第です。

製図試験

製図試験の課題は、「リゾートホテル」でした。

学習方法

①テーマについて、日本建築学会の関係書籍を通じて、「リゾートホテル」の基本プランを学習

②製図は、繰り返し、エスキス、図面作成を実践(イメージトレーニングを徹底した)

③学習期間は、2ケ月、ウィークデイは2時間/日、土日は5時間/日のペース

学生時代、4年生の製図の課題が「シティーホテル」でした。そのときに勉強した成果が活かせ、5時間30分で、書き終えるためのテクニックをしっかり身につけ、A2サイズの製図板、T定規、0.9、0.7、0.5、0.3の2Bの濃さのシャープペンシル

、○、□、△のテンプレートを駆使し、所定の時間内、ほぼ完ぺきにプランニングし、製図を完成することができました。

、○、□、△のテンプレートを駆使し、所定の時間内、ほぼ完ぺきにプランニングし、製図を完成することができました。概ね5時間30分

の内訳は、

の内訳は、アウトラインの下書:20分位

1F、2F平面図、断面図の製図(記憶が曖昧ですが)4時間30分位

設計主旨の記述、15分程度

見直し、残り時間

途中、我慢ができず、トイレ

に行きました(5分位ロス)。

に行きました(5分位ロス)。学生時代、設計の講義は、宿題も多く、審査、評価も厳しかったのですが、そこで、「鍛えられた」ことが、成果として現れたと思います。その当時に指導教授

には、今でも大変感謝しています。

には、今でも大変感謝しています。

もう一つ、学生時代

の建築設備の設計事務所

の建築設備の設計事務所 でのアルバイトも所定の時間内に製図を仕上げるテクニックを得たことも大きかったかもしれません。

でのアルバイトも所定の時間内に製図を仕上げるテクニックを得たことも大きかったかもしれません。製図の基本は、「正確・明瞭・完全」です。

中学時代

に技術科の教諭の指導です。反抗期でしたが、素直に「良い言葉」だと思いました。今の自分があるのは、「魅力ある先生」との出会い、これは、後々の人生に大きく影響するものだと改めて感じました。

に技術科の教諭の指導です。反抗期でしたが、素直に「良い言葉」だと思いました。今の自分があるのは、「魅力ある先生」との出会い、これは、後々の人生に大きく影響するものだと改めて感じました。

製図試験の結果

合格 でした。(合格通知は、今、手元にはありません)

最終的に、一級建築士試験は、一発で「合格」することができました。

この時の一級建築士の最終合格率は、12.3%でした。

高校、大学で7年間、建築系の勉強をしてきて、その7年間の集大成として、一級建築士を受験するのは、当然の成り行きです。

しかし、一級建築士を合格しましたが、まだ、25歳の青二才です。業界で、やっとスタートラインに立つことができたに過ぎません。より一層、勉学に励み、「プロ」として、早く一人前になることを志した。そんな若かりし日の思い出です。

勿論、その後、精進して、今なお、専門のスペシャリストを目指して、建築関係、機械設備関係の勉強を兼ねて、いろいろな国家資格等に挑戦しつづけている訳です。

申請

製図試験の合格後、速やかに免許申請、免許登録税(¥60,000)を納め、無事、免許証が到着しました。

一級建築士の講習会や専門学校などがありますが、独学を貫いて、自分を律すれことができれば、何とかなります。マイペースが一番、まじめに勉強した約2年間いや、学生時代からと考えれば、9年間ですね。

今は、例の偽装問題で、建築士法も大幅に改正され、合格率も10%未満で推移しているようです。

建築士法より

(目的)

第一条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

(職責)

第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

私の保有する39個(2015年12月現在)の資格のBEST3の一つです。

1位:一級建築士

2位:エネルギー管理士(ブログに掲載済)

3位:甲種特類消防設備士(ブログに掲載済)

まだ、目指すべき資格があるので、この順位が変わることがあると思います。

一級建築士を目指されている皆さん、誘惑に負けず、がんばってください。

ともかく、コツコツ積み重ねるしかありません。

のマウナケア山

のマウナケア山 のすばる望遠鏡

のすばる望遠鏡 と山頂の夜空

と山頂の夜空 を眺めに行きたいなぁ~

を眺めに行きたいなぁ~

に行ける状況ではありませんが、是非、2~3年後には、行きたいと思います。

に行ける状況ではありませんが、是非、2~3年後には、行きたいと思います。