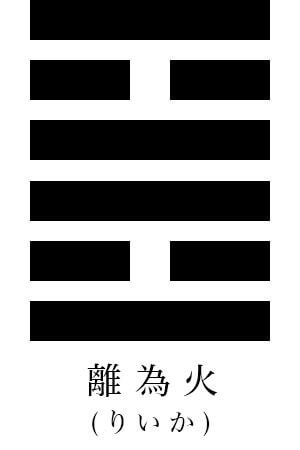

「離為火」の爻辞は、世代交代の騒動の中で、得ること、失うことを述べている。

「初九、履むこと錯然(さくぜん)たり。之を敬すれば咎无し。」

ここでの「履む」は、地位に就くこと。「錯然」とは、戸惑い迷う。初九は、身分は低いが、能力ある陽爻。突然、降って沸いたように、地位を与えられる。あわてることなく慎重に敬って事を処理するので、咎めはないだろう。

「六二、黄離(こうり)なり。元吉。」

六二は中徳を備えた賢人。陰位にいる陰爻。黄は中央の色。「黄離」とは、中央の地位に就くこと。六二は抜擢され、中央の位置に立つ。「元吉」大いに吉である。

「九三、日昃(かたむ)くの離なり。缶(ほとぎ)を鼓(こ)して歌はざれば、則ち大耋(だいてつ)を之れ嗟(なげ)く。凶。」

九三は陽位の陽爻で、現場責任者の地位だが中徳を備えてはいない。ここでの離は人事、左遷のようなもの。「日昃(かたむ)くの離なり」とは、日が傾くであるから窓際への人事だろう。九三は時代遅れの存在になり、窓際に追われた。缶を楽器にして叩きながら歌でも歌うしかない。「大耋(だいてつ)」とは、老人。老いを嘆くのである。英雄の末路である。凶。

「九四、突如として其れ来(らい)如たり。焚(ふん)如たり、死如たり、棄如たり。」

九四は大臣の位。中徳のない陰位にいる陽爻である。世継ぎの騒動に、じっとしていることが出来ず、突然来ては、騒ぎ立て、失敗して、殺され、棄てられる。凶の字はないが最悪である。

「六五、涕(なみだ)を出すこと沱若(たじゃく)たり。戚(うれ)へて嘆若(さじゃく)たり。吉。」

六五は、天子の位。中徳を備えた、陽位にいる陰爻。世継ぎの騒動に、悲しみに暮れている。「沱若(たじゃく)」とは、涙を流す。「嘆若(さじゃく)」とは、憂い嘆く。中徳を備えているので、取り乱したりはしない。その結果、吉を得る。

「上九、王用って出でて征す。嘉(か)有り。首(かしら)を折る。獲ること其の醜(たぐい)に匪ず。咎无し。」

上九は、引退した君主の地位にいる陽爻。ここでは六五の天子と共に、争乱を鎮める役割を果たす。騒乱の時に、軍を出して反乱を起こす首謀者を打ち取る。「獲ること其の醜(たぐい)に匪ず」しかし、その部下たちに非はないので寛大な処置をする。咎めはないだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます