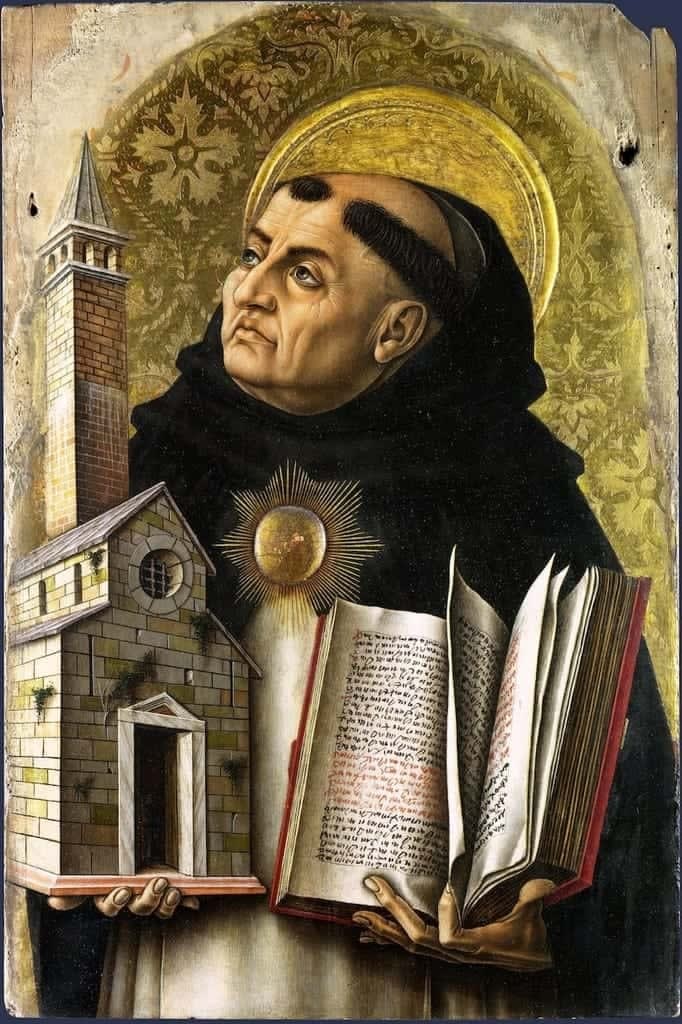

トマス・アクィナス(1225〜1274)

「......「スコラ哲学の王」と言われる中世最大の体系家。......その当時、アラビアユダヤ哲学を介して西欧に入り来ったアリストテレスに集約せられるギリシャ哲学の合理主義を、キリスト教会の伝統と総合し異教に優越する信仰を論理的に基礎づける。......」(哲学人名辞典 アテネ文庫)

アリストテレスとヘーゲルをつなぐ存在。弁証法の発展において、アリストテレス弁証法を西洋文化に返り咲かせ、へーゲル弁証法への道を拓いた偉大な哲学者。と知識ではあるが、未だにイメージが描ききれていない。

にもかかわらず、何故にトマス・アクィナスの学びを!となっているのか、といえば、自身の人間体鍛錬の実践に関わる。

今回のテーマではないので、アバウトに述べるならば、人間体を鍛えるにも、それゆえ病からの人間体の回復過程においても系統発生を繰り返すことが必要であろうとの思いで、泳ぐこと。四足の鍛錬。木に登ること。そこからの二足の鍛錬。という形で、自身の人間体の再構築をこの10年以上も行ってきた。

しかしながら、二足の鍛錬の段階に至って鍛錬が進むと膝や腰の古傷が痛む、そのことで運動ができなくなる。そしてまた一から繰り返しということを繰り返していた。

もうこの辺りが年齢的にも限界なのか!との思いがよぎることも一度や二度はなくであったのが、今春、偶然のことで出会った。「股関節重心」の実践で嘘のように膝の痛みが止まり、曲がらなかった膝もほぼ正座ができるようになり、ほぼ毎朝の1時間余の山での鍛錬。週に一度の棒術とバドミントン。月に一回程度のムエタイ。等々の運動にも一度も膝や腰が痛むこともなく、また耳鳴り。喘息。右上肢の血行不良による指先が白くなること。も止まっている状態である。

そこから人間体の鍛錬において四足から二足への過程に欠けたものがあったのだ。それが股関節重心であったのだとの気づきがあった。

これは生命の歴史を振り返ってみても、猿は木から降りていきなり立ち上がってしっかりと歩き出せたわけではなく、木から降りて登ってを繰り返す。何十万年もの月日が必要であったことを考えれば当然といえば当然のことなのであるけれども......。

その四足と二足を繋ぐ「股関節重心」と論理的に同じ位置づけにあるのがアリストテレスとヘーゲルをつなぐトマス・アクィナスなのだろうとの思いがある。それゆえのトマス・アクィナスをしっかり学んでおきたいである。

今回から音声入力を利用してのブログ更新である。現在パソコンが使える状態でなく、スマホでの更新なので、これは随分と助かるマメに更新できるかと思う。