善光寺の境内は、江戸後期から大正期にかけて大きく変わってきました。元禄期の火災で善光寺は焼失し、本堂は現在の元善町(元の善光寺の意味)から300m北方の現在の場所に移動し、宝永4年に再建されました。本坊の一つである大本願は、元禄期までは(前の)善光寺本堂のすぐ前にあったのですが、宝永期の再建で大本願はそのままの位置に再建され、結果的に大勧進が本堂の近くに位置する様になりました。2つの本坊と善光寺本堂の位置関係は歴史的な経緯があります。

宝永の善光寺本堂は、幸いにも弘化4年(1847)の善光寺地震、明治24年の大火(この時に、大本願は焼失)の際も、大きな被害を受けずに現在に至っています。

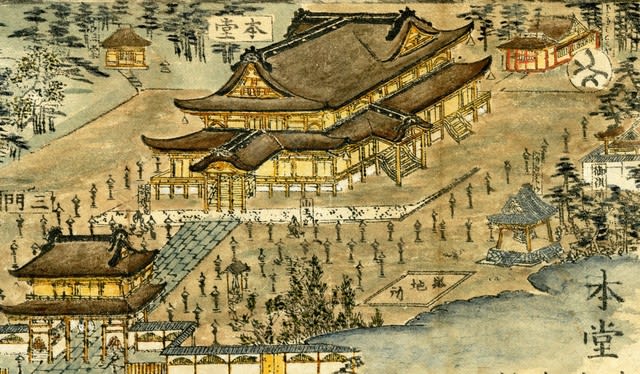

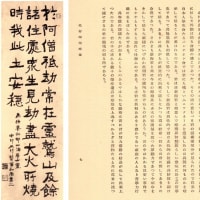

●江戸後期、天保3年(1832)の善光寺境内図(弘化の地震の前)、彩色

拡大図 本堂の後方(北側)に年(歳)神堂がありました(12月の第2の申の日に堂童子の秘儀が行われていた場所)。明治11年に神仏分離により境内外へ移動。秘儀は現在は社務所で行われる。

本堂の前には「塔地所」と書かれた四角の土地(鐘楼の隣)があります。この時には、昔境内にあった五重塔を再建しようとする動きがありました。

拡大図:大本願周辺 大本願の中には「社家」(金刺氏)の住居がありました。弘化地震後に、大本願の外に出ています。

善光寺境内図の同じ絵柄の白黒版:「社家」と読めます。

同白黒版:仁王門の北の参道の両脇に、西に「熊野」(熊野社)、東に「諏方」(諏訪社)とあり鳥居も描かれています。経蔵の裏には「秋葉社」もあり、神仏習合がわかります。手水舎は大勧進の前にありました。

同 彩色版

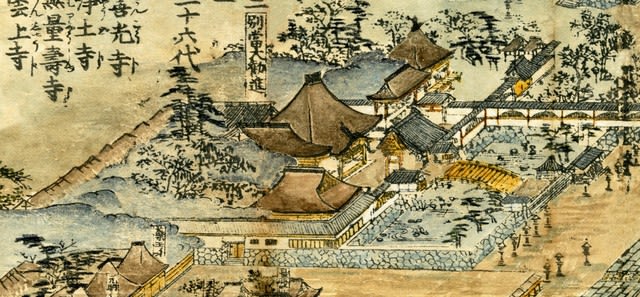

拡大図:大勧進周辺 大勧進の本堂であった万善堂は、この後の弘化の地震で倒壊し、明治28年頃に再建されています。

●弘化の地震のあとの善光寺境内図

以前の「塔地所」は無くなり、「地震横死塚」とあり弘化の地震で亡くなった方の亡骸が埋められました。

拡大:仁王門周辺。仁王門の北西に「天王」「社家」とあり、大本願内にあった金刺氏の住居が移動しています。

-この後、明治初期の神仏分離令により、境内内の神社(諏訪、熊野、秋葉、歳神堂)は、境内から消えます。

●明治30年代の境内図 仁王門が明治24年の大火で消失し招霊門が建ってます。

実際の招霊門(絵葉書より)

・大正期に再建された仁王門 まだ高村光雲、米原雲海の作った仁王像は納められていません。

以上のように、弘化4年の善光寺地震、明治期の神仏分離令、明治の大火で善光寺境内は変化してきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます