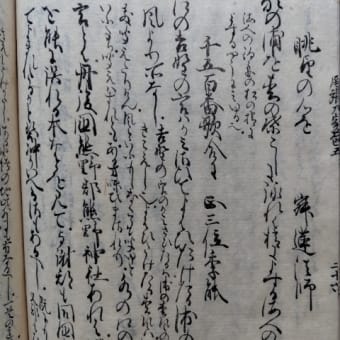

給へることなれど、むげになき人と思ひはて

にし人を、さはまことにあるにこそはとおぼ

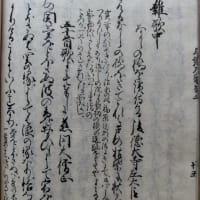

細爰にて初て夢の字あり

すほど、夢の心ちしてあさましければ、つゝ

みもあへず涙ぐまれ給ぬるを、猶僧都のは

づかしげなるに、かくまでみゆべきことかはと

細僧都の心也

思返して、つれなくもてなし給へど、かく覚

薫の問●をあやしと思ふ也

しけることを、この世にはなき人とおなじやう

になしたることとあやまちしたるこゝちし

て、つみふかければあしきものにらうぜられ

給けんも、さるべきさきの世の契なり。思ふに

抄浮舟の事をとふ也

たかき家のこにこそものし給けめ。いかなるあ

やまちにて、かくまではふれ給けんにかとと

頭注

かくまで見ゆべきことかは

抄薫の心也よはきさまを僧

都につゝむ心なり。

この世にはなき人とおなじ

やうに 抄出家したる

人は男女のむつびあるまじ

ければ薫のたまはなき人

とおなじやうなり。

あしきものにらうぜられ

給けんも 抄前業の所感

にて物のけに領ぜられ

たると也。僧都に似合たる

詞也。薬師經に業病

鬼病四大病あり。業病は

前業を感ずる病也。鬼

病は物のけ狐天狗など

頭注

に領ぜらるゝ也。四大病は

地水火風よりおこりた

る風寒暑湿にをかさ

るゝ病也。此浮舟も鬼

病にして又業病なる

べし。

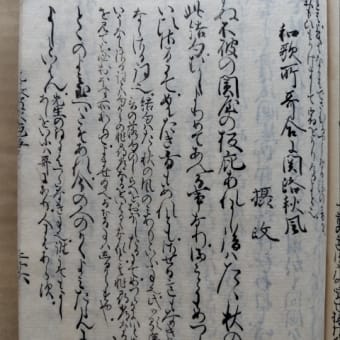

細かほるの返答也。孟生王家無等倫。日本紀王之子孫也

ひ申給へば、なまわかんどをりなどいふべきす

孟薫の我身をさしての詞也

ぢにやありけん。こゝにももとよりわざと思

ひしことにも侍らず。ものはかくてみつ

けそめては侍しかど、またいとかくまでお

ちあぶるべきゝはとは思ひたまへざりしを、

めづらかにあともなくきえうせにしかば、

身をなげたるにやなど、さま/"\にうたがひ

おほくて、たしかなることはえきゝ侍らざり

細出家の事也

つるになん。つみかろめて物すなれば、いとよし

と心やすくなんみづからは思給へなりぬるを、

浮舟の母也

はゝなる人なんいみじくこひかなしぶなる

を、かくなん聞出たるとつげしらせまほし

頭注

又いとかくまでおちあぶる

べき 態ともなす程

にはあらねど又かやう

に流浪させんともおも

はざりしと也。

く侍れど、つきごろかくさせ給けるほいたがふ

やうに、物さはがしくや侍らん。おやこの中の思

細声

ひたえず、かなしびにたへでとぶらひ物しな

抄僧都に似合ぬしるべなれ

どし侍なんかしなどの給て、さていとびんなき

ども小野へおはせと也

しるべとはおぼすとも、かのさかもとにおり給へ。

かばかりきゝて、なのめに思ひすぐすべくはは

細夢の字二

べらざりし人なるを、夢のやうなることゞ

もを、今だにかたりあはせんとなん思ひ給ふ

孟僧都の薫のけしきを思ふ心也 細僧都の心也

るとの給氣色、いと哀と思給へれば、かたち

をかへ世をそむきにきとおぼえたれど、かみ

三婬欲の心也

ひげをそりたる法しだに、あやしき心はう

せぬものあなり。まして女の御身といふものは

頭注

月ごろかくさせ給ふやうに

抄小野の尼の人にしらせ

じといひし本意にたがふ

べしと也。薫の用意ふかし。

かなしびたへでとぶらひ

物し 三此事を知たら

ば母の小野へたづねゆかん

と也。

かのさかもとにおり給へ

孟薫の僧都につれてゆ

き給へと也

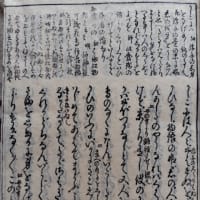

かみひげをそりたる法

しだに 孟至りて道心

をおこして出家すれ共

愛執の心はうせぬ事也。

まして女はと僧都の心

也。

いかゞあらん。いとおしうつみえぬべきわざに

孟薫の難去の給ふにつきての思推也

も有べきかなと、あぢきなく心みだれぬ。ま

細僧都の返答也

かりおりむこと、けふあすさはり侍。月たち

僧都故障なく成て御案内を孟さんと也

ての程に御せうそこを申させ侍らんと申

薫心

給。いとこゝろもとなけれど、なを/\とうち

つけにいられんもさまあしければ、さらばと

てかへり給。かのせうとのわらは、御ともにゐて

おはしたりけり、ことはらからどもよりは、かた

薫にお詞也

ちもきよげなるをよび出給て、これなんその

此子をかのかたへつかはさんと也

人のちかきゆかりなるを、これをかつ/"\物せん。

薫とはなくて也

御ふみひとくだりたまへ。その人とはなくて、たゞ

たづねきこゆる人なんあるとばかりのこゝろを

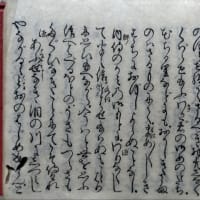

頭注

いとおしうつみえぬべき

抄出家ののちはいよ/\

つみあるべき事を思ふ也。

月たちてのほどに御せう

そこ 抄來月といふ歟。隙

次第御案内を申さんと也。

かのせうと 細手習の

巻にうちみん夢のあ

はれをそへんといひし

人なり。孟浮舟の身を

薫のめしぐせらえし也。

御ふみひとくだり給へ

三僧都の文をたまへ小野

へのしるべにせんと也。

給へる事なれど、無碍に亡き人と思ひ果てにし人を、さは真にある

にこそはとおぼす程、夢の心地して浅ましければ、つつみもあへず

涙ぐまれ給ひぬるを、猶僧都の恥づかしげなるに、かくまで見ゆべ

き事かはと思ひ返して、つれなくもてなし給へど、かく覚しける事

を、この世には亡き人と同じやうになしたる事と過ちしたる心地し

て、罪深ければ、

「悪しき物にらうぜられ給ひけんも、さるべき先の世の契りなり。

思ふに、高き家の子にこそ物し給ひけめ。如何なる過ちにて、かく

まではふれ給けんにか」と問ひ申し給へば、

「なまわかんどをりなど言ふべき筋にやありけん。ここにも本より

わざと思ひし事にも侍らず。物はかくて見付けそめては侍りしかど、

又いとかくまで落ちあぶるべき際とは思ひ給へざりしを、珍らかに

跡も無く消え失せにしかば、身を投げたるにやなど、樣々に疑ひ多

くて、確かなる事は、え聞き侍らざりつるになん。罪軽ろめて物す

なれば、いとよしと心安くなん、自らは思ひ給へなりぬるを、母な

る人、なんいみじく恋ひ悲しぶなるを、かくなん聞出でたると告げ

知らせまほしく侍れど、月頃隠させ給ひける本意違ふやうに、物騒

がしくや侍らん。親子の中の思ひ絶えず、悲しびに堪へで訪ひ物し

などし侍りなんかし」など宣ひて、さて、

「いと便無き導とはおぼすとも、かの坂本に下り給へ。かばかり聞

きて、なのめに思ひ過ぐすべくは侍らざりし人なるを、夢のやうな

る事どもを、今だに語り合はせんとなん思ひ給ふる」と宣ふ気色、

いと哀れと思ひ給へれば、形姿を変へ、世を背きにきと覚えたれど、

髪鬚を剃りたる法師だに、あやしき心は失せぬものあンなり。まし

て女の御身といふものは如何があらん。愛おしう罪得ぬべきわざに

も有るべきかなと、あぢきなく心乱れぬ。

「罷り下りむ事、今日明日障り侍り。月たちての程に、御消息を申

させ侍らん」と申し給ふ。いと心もとなけれど、猶々とうちつけに

焦られんも樣悪しければ、然らばとて帰り給ふ。

かの兄の童、御供に率て御座したりけり、こと兄弟どもよりは、形

姿も清げなるを呼び出で給ひて、

「これなんその人の近き縁りなるを、これをかつがつ物せん。御文

一行(ひとくだり)賜へ。その人とはなくて、ただ訪ね聞こゆる人

なんあるとばかりの心を

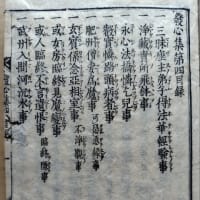

※なまわかんどをり 王族

略語

※奥入 源氏奥入 藤原伊行

※孟 孟律抄 九条禅閣植通

※河 河海抄 四辻左大臣善成

※細 細流抄 西三条右大臣公条

※花 花鳥余情 一条禅閣兼良

※哢 哢花抄 牡丹花肖柏

※和 和秘抄 一条禅閣兼良

※明 明星抄 西三条右大臣公条

※珉 珉江入楚の一説 西三条実澄の説

※師 師(簑形如庵)の説

※拾 源注拾遺

※三 三光院三条西実枝の説を師の簑形如庵から教えられた