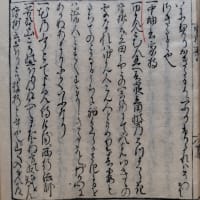

歌論 八雲御抄 雅経評

雅経が、「鳴く音もよはの」と詠みたりしをば、家隆が、「露のぬきよはの嵐」と詠みたるに似...

心敬私語 宮内卿は

心敬私語(日本歌学体系 第五巻 P294)紀貫之は一首を廿日に詠ぜしとなり。宮内卿は血を吐しとなり。公任卿はほの...

心敬私語 鴨長明が石の床には

心敬私語維摩居士の樹下方丈には文殊大聖來て禮し給へるとなん。許由は箕山の嶺のやせたる松...

兼載雑談1 富士 松に這 歌よみ

猪苗代兼載 兼載雑談一、富士の山は、神代より出でたる山と皆人心得たる。わろし。神武天皇...

兼載雑談2 かささぎの渡せる橋

猪苗代兼載 兼載雑談 一、かさゝぎは、からすのことなり。鵲同。源氏宇治のまきにかさゝぎとあるは、今のしら鷺の事なり。 かさゝぎの山飛越えて鳴行けば夏...

兼載雑談3 顕昭と寂蓮

兼載雑談一、顯昭は大才の人なり。寂蓮は無才覺の人なり。顯昭は歌の下手なり。寂蓮は上手な...

兼載雑談4 無名抄、家隆才、稽古

一、鴨長明抄云、芥子の中に須彌山を入れても、猶せきのありて廣しと云ふ心をもたでは、句に...

兼載雑談6 小倉百人一首

一、懷紙短冊など手跡のあしくて、歌のよきが本なり。共にぐしたるは不及是非。姉小路殿云、...

兼載雑談7 俊成勅撰集態度

兼載雑談一、俊成は、基俊に廿五歳の時より、門弟になり給ひしなり。基俊と俊頼は中あしかり...

兼載雑談8 午年、吉水

兼載雑談一、俊成、定家、為家、何れも午のとしの人なり。歿日、俊成九月二十九日、定家八月廿日、為家四月廿九日。一、吉水...