前回のテストで、リアルタイムクロックRTC(DS1307)をPIC16F1827でコントロールすることができました。

今回は、DS1307から1Hzの方形波を出力して、波形の立ち上がりで、RB0にIOC(状態変化割込み)をかけ、1secごとに時刻を表示するテストをします。

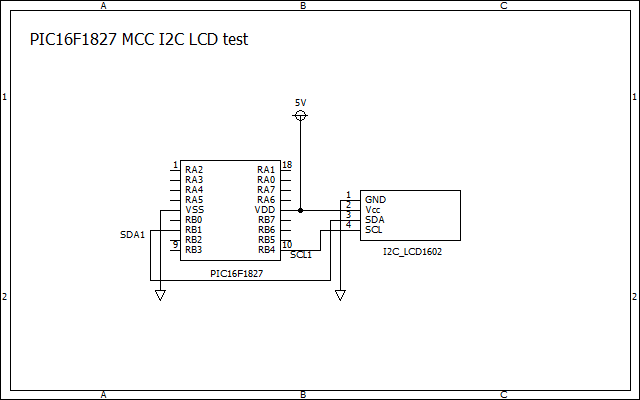

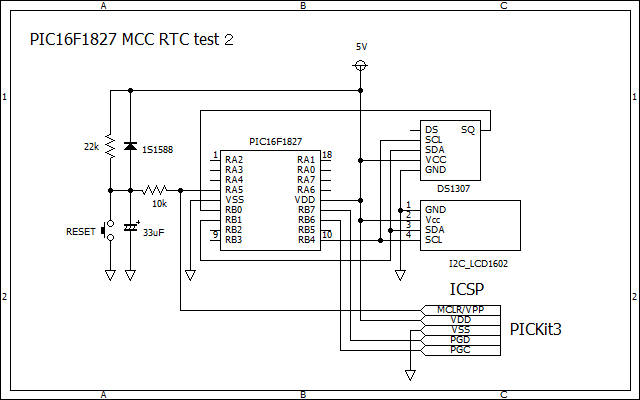

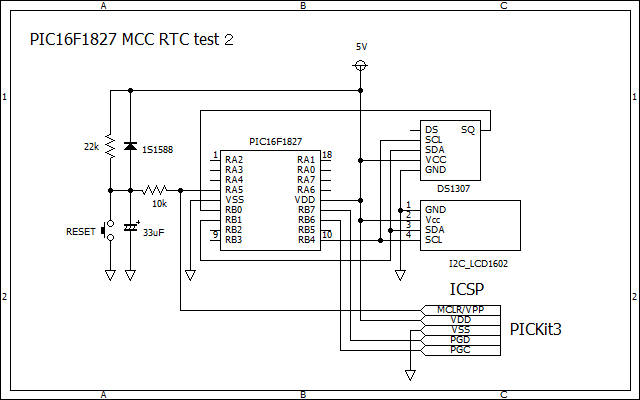

回路図です。

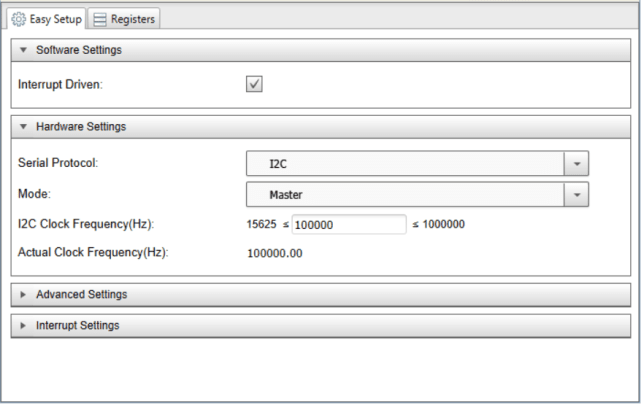

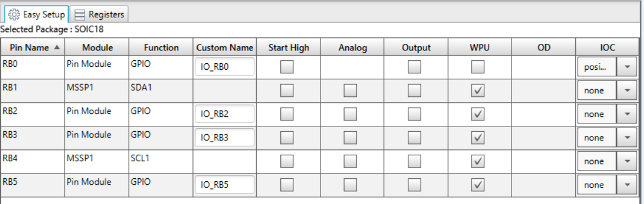

MCCのセッティングをします。

System ModuleとMSSP1の設定は、テストその1と同じです。

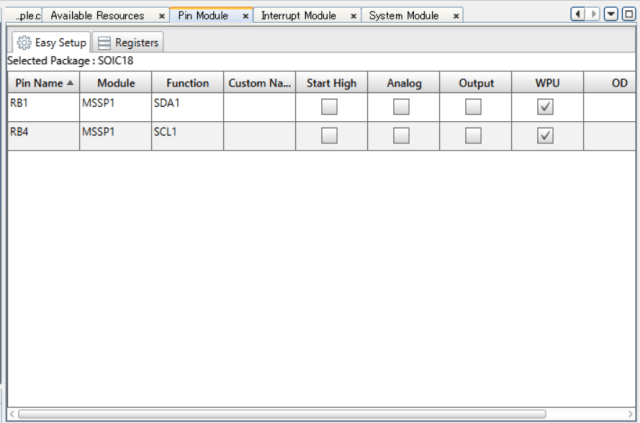

Pin Managerで、RB0を入力に設定します。(RB2,RB3,RB5は、次回のテストでスイッチを付ける予定なので、入力に設定しています。)

IOC割込みをInterrupt Moduleで設定します。(IOCIにチェックを入れます)

Pin ModuleでRB0のIOCを立ち上がり(positive)に設定します。

プログラムです。

その1のプログラムの次の部分を変更します。

まず、DS1307のSQW出力に1Hzの信号を出力するようにします。

これは、DS1307のレジスタ0x07番地に0x10を書き込めばよいので、レジスタへの書き込みデータ初期値REG[8]の最後のデータにセットします。

REG[8] = {0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x20,0x10};

IOC割込みの設定は、pin_manager.cのIOCBF0_ISR(void) に下のように設定します。

RB0の入力がLOWからHIGHに変化した(立ち上がり)時に割込みがかかります。

割込みがあったら、IntFlag=1;として割込みフラッグを立てます。

main.cの中のmain()関数の中身です。

-------------------------------------------------------------------------

void main(){

// initialize the device

SYSTEM_Initialize();

// Enable the Global Interrupts

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

// Enable the Peripheral Interrupts

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

LCD_init();

Time_data_write();//時刻をセット

while (1){

if(IntFlag == 1){ //RB0にIOC割込みがあったら

Time_data_read();//RTCから時刻を読み出し

Time_disp(); //時刻を表示する

IntFlag = 0; //割込みフラッグを降ろす

}

__delay_ms(10);

}

}

------------------------------------------------------------------

// initialize the device

SYSTEM_Initialize();

// Enable the Global Interrupts

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

// Enable the Peripheral Interrupts

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

LCD_init();

Time_data_write();//時刻をセット

while (1){

if(IntFlag == 1){ //RB0にIOC割込みがあったら

Time_data_read();//RTCから時刻を読み出し

Time_disp(); //時刻を表示する

IntFlag = 0; //割込みフラッグを降ろす

}

__delay_ms(10);

}

}

------------------------------------------------------------------

IntFlagという変数を使うmain.cとpin_manager.cの最初の方で、

volatile int IntFlag = 0;

を書いておきます。

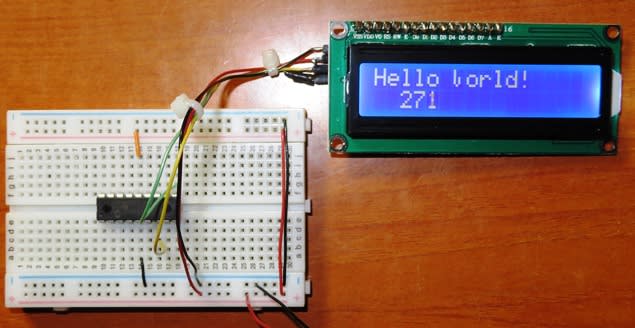

ブレッドボードです。時刻の初期値

2020/01/1 (MON)

00:00:00

から1sec1ごとに時刻が動き始めます。

次回は、スイッチを付けて、時刻設定ができるようにして、時計に仕上げます。