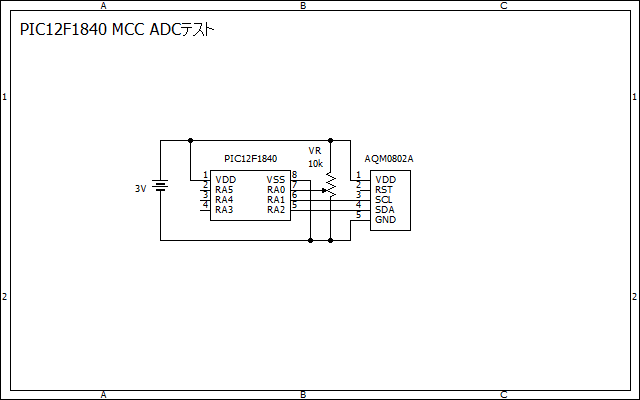

PIC12F1822を使って、MPLAB X MCCを利用して割込み設定のテストをします。

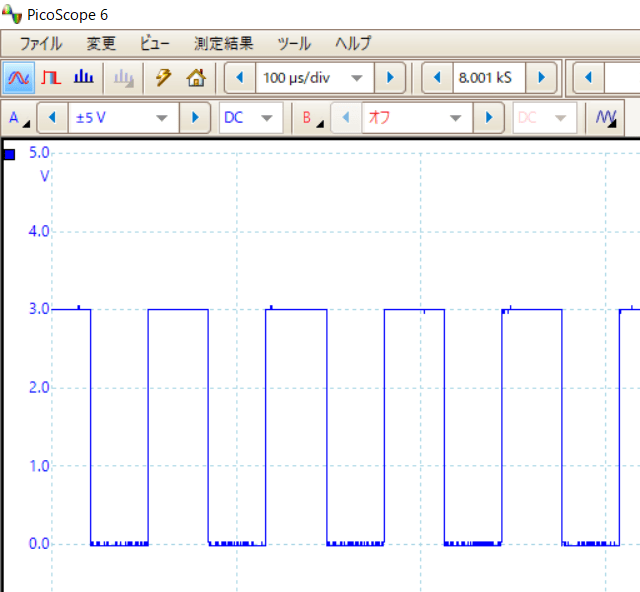

まず、タイマー割込みのテストで、16bitタイマーTMR1を使ったLED点滅(Lチカ)をやってみます。

RA0に接続したLEDをTMR1から500msごとに割込みをかけ、割込みのたびに点灯、消灯を交互に行い点滅させます。

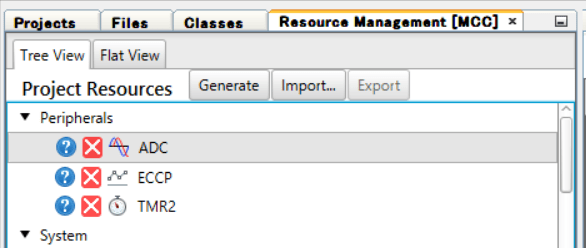

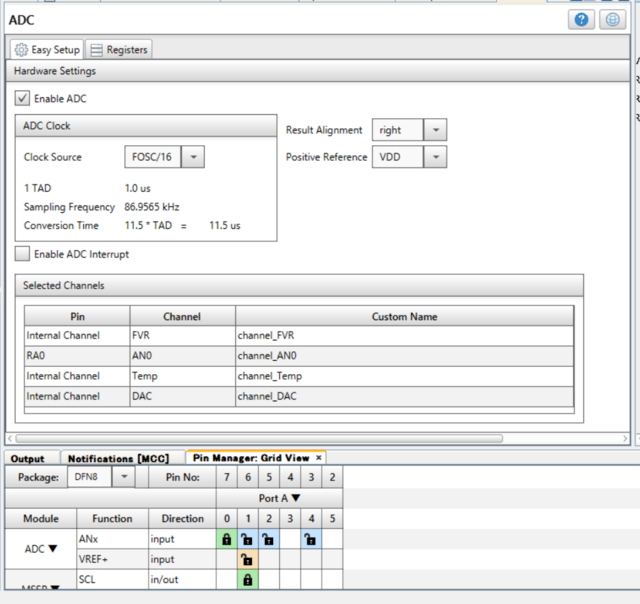

まず、System Moduleの設定です。

INTOSC,FOSC,Clock 500KHzのデフォルトのままです。

Low-voltage Programingだけチェックを外しました。

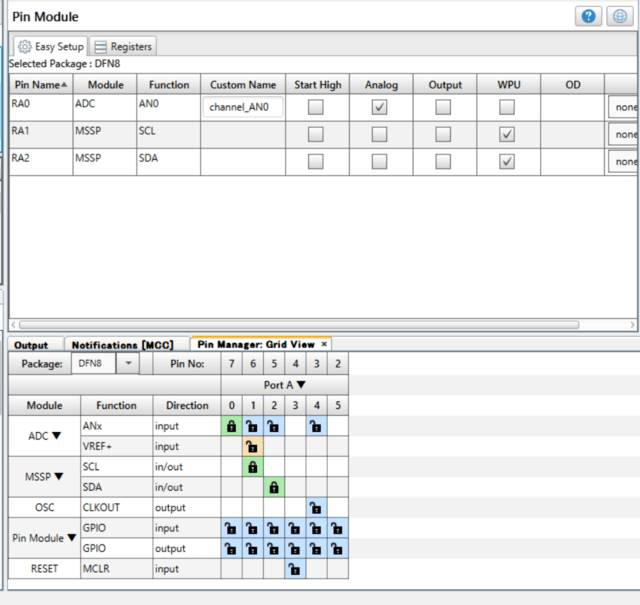

TMR1モジュールを組み込み、Timer Periodを500msに設定します。

Enable Timer Interruptにチェックを入れます。

MCCのGenerateをクリックして、各ファイルを生成し、MCCを終了します。

プログラムです。

--------------------------------------------------------

/*

PIC12F1822 Timer Interrupt test

* 2021.5.22

* JH7UBC Keiji Hata

*/

#include "mcc_generated_files/mcc.h"

#define LED LATA0

volatile unsigned char val = 0;

// Interrupt Service Routine

void ISR(){

val = !val;

LED = val;

}

void main(void)

{

SYSTEM_Initialize(); // initialize the device

PIC12F1822 Timer Interrupt test

* 2021.5.22

* JH7UBC Keiji Hata

*/

#include "mcc_generated_files/mcc.h"

#define LED LATA0

volatile unsigned char val = 0;

// Interrupt Service Routine

void ISR(){

val = !val;

LED = val;

}

void main(void)

{

SYSTEM_Initialize(); // initialize the device

TMR1_SetInterruptHandler(ISR);

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

LED = 0;

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

LED = 0;

while (1)

{

}

}

-------------------------------------------------------------------

{

}

}

-------------------------------------------------------------------

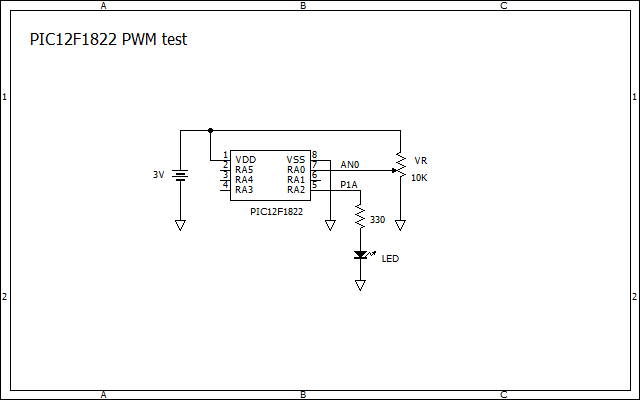

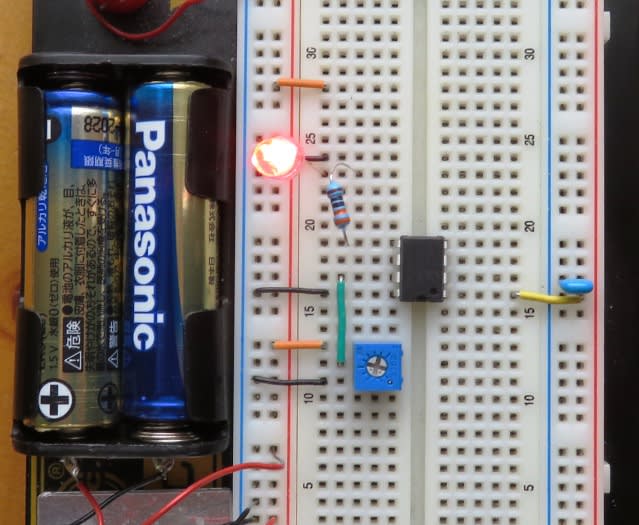

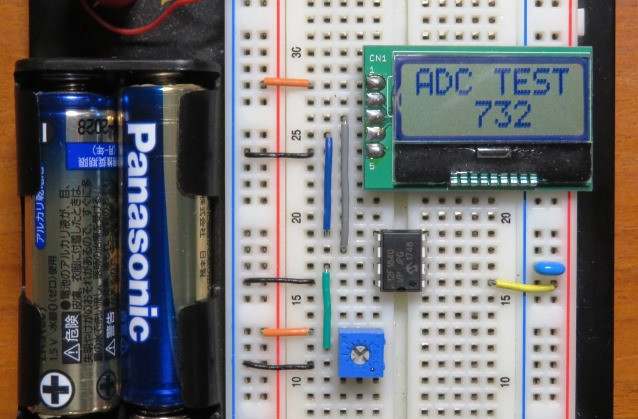

ブレッドボードです。

500ms(0.5s)ごとに点滅しました。