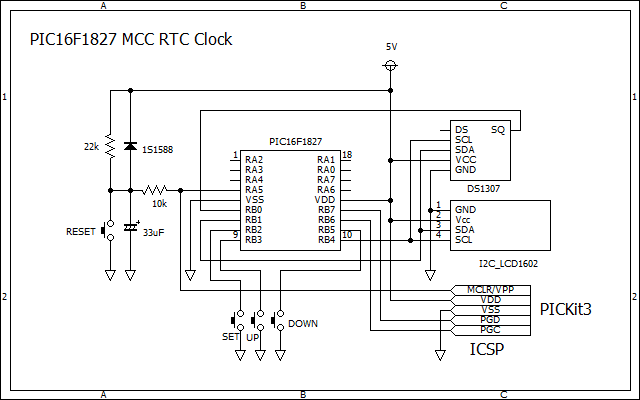

PICでのOLED表示テストは、PIC16F1827を使って以前に行い、このブログに掲載しました。記事は

こちら。

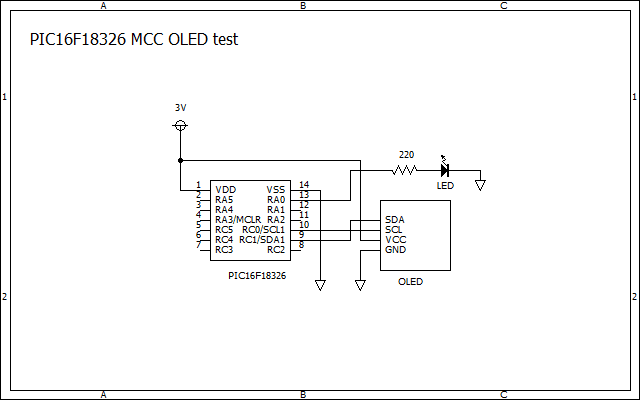

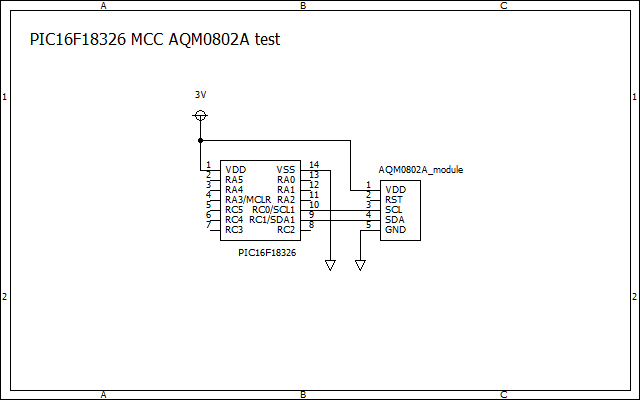

PICとOLED間は、I2C通信でコントロールとデータ送信を行います。PIC16F18326の動作を確認するために、LEDをRA0に接続して点滅させます。電源は乾電池2個(3V)とします。OLEDモジュール内にプルアップ抵抗があるので、I2Cのプルアップ抵抗は省略しています。

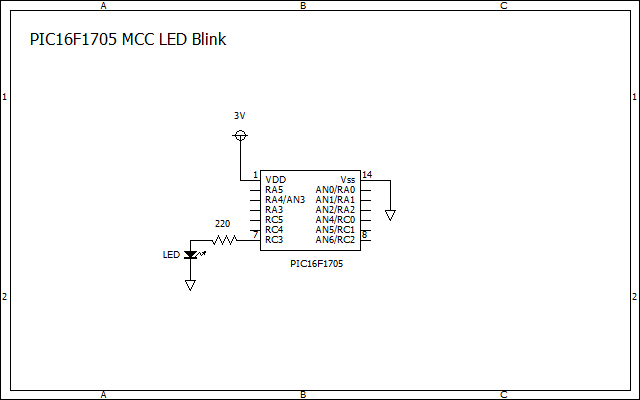

回路図です。

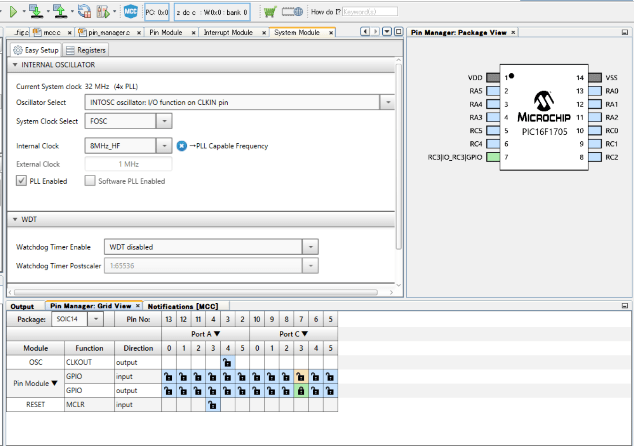

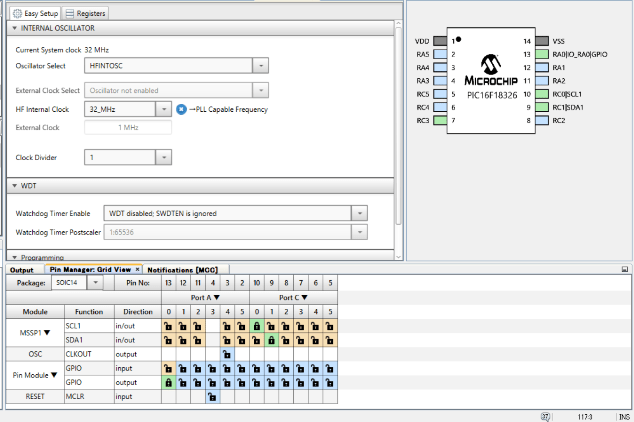

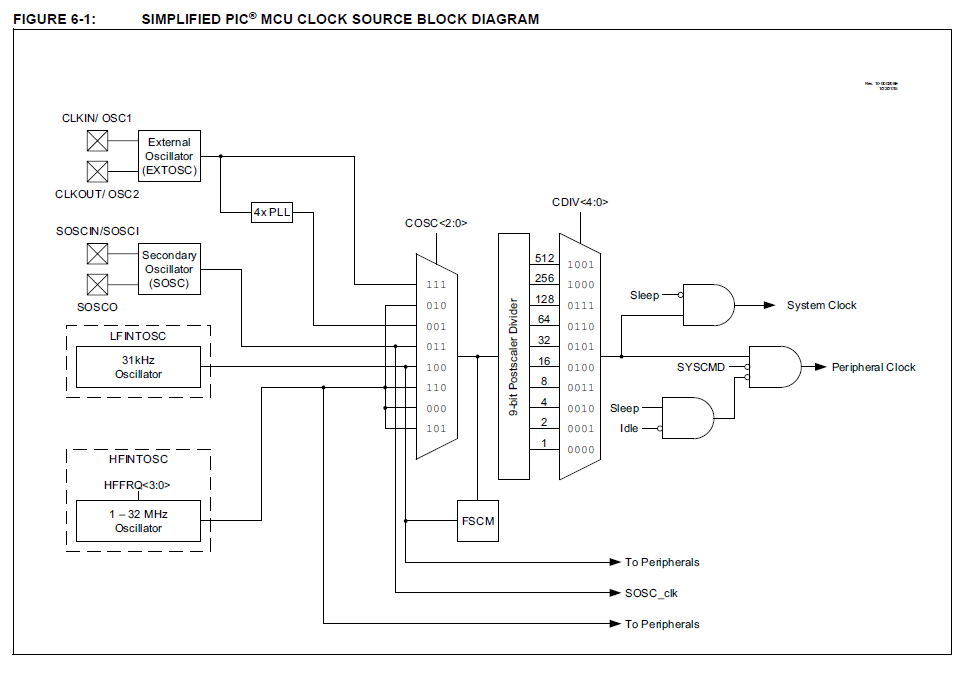

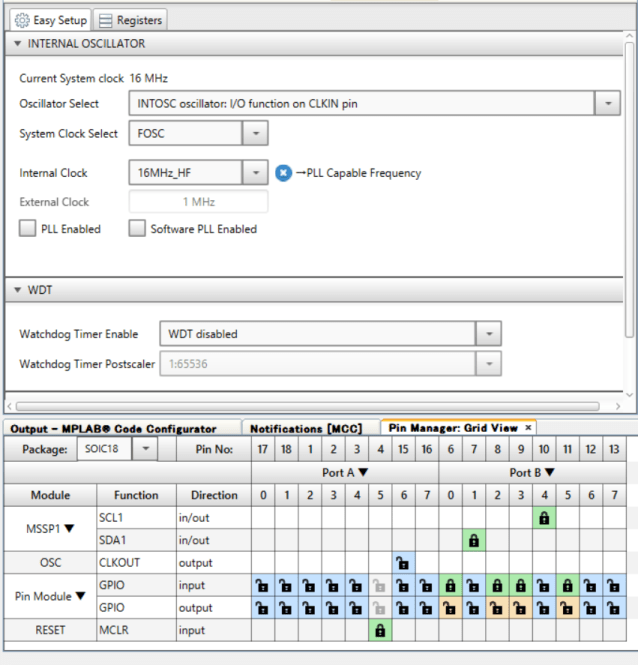

プロジェクトを作成して、MCCを立ち上げます。System moduleの設定をします。HFINTOSC 32MHzとし、Clock Dividerは1とし、最高速で動作させています。Low-voltage programingのチェックを外します。

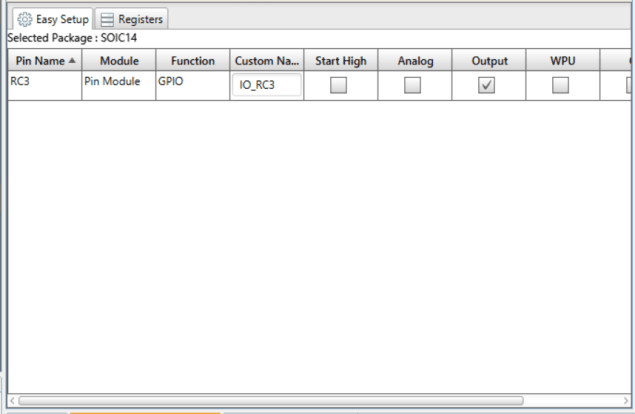

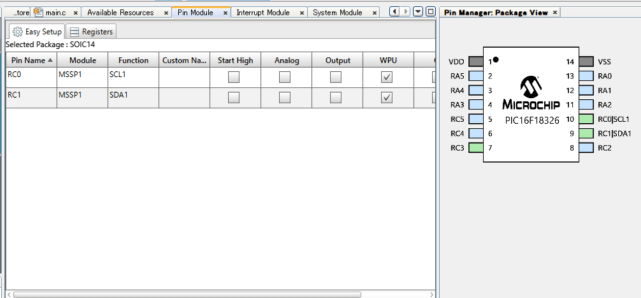

I2Cは、MSSP1モジュールを導入したので、10番ピン(RC0)がSCL1に、9番ピン(RC1)がSDA1になります。RA0はoutputに設定します。

pin moduleです。

MSSP1moduleです。I2C 100KHzに設定しました。

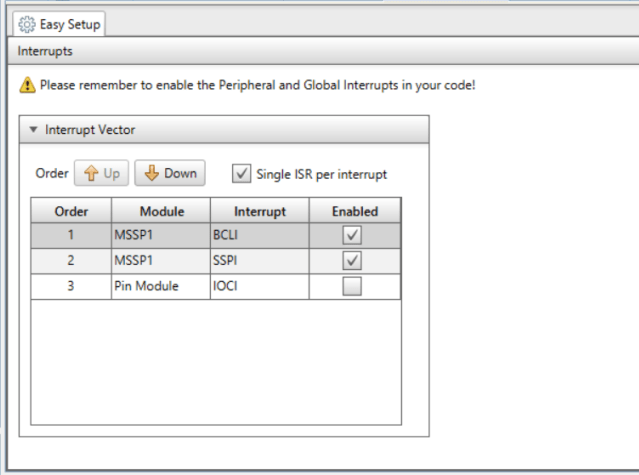

MCCのI2Cでは、割込みを使いますので、interrupt moduleを設定します。

MCCでは、i2c1_master_example.c内にある次のI2C関係関数を利用します。

1バイト(8bit)のデータを送信する関数

I2C1_Write1ByteRegister(i2c1_address_t address, uint8_t reg, uint8_t data)

2バイト(16bit)のデータを送信する関数

I2C1_Write2ByteRegister(i2c1_address_t address, uint8_t reg, uint16_t data)

Nバイトのデータを送信する関数

I2C1_WriteNBytes(i2c1_address_t address, uint8_t* data, size_t len)

font6.hとfont12.hは、Header ファイルとして、プロジェクトのヘッダフォルダに保存します。

以下、プログラムです。

printf()関数を使っていますので、projectのpropertiesで、XC8 Global OptionsのC standerdをC90にしてコンパイルします。

-------------------------------------------------------------------------------

/*

* PIC26F18326 MCC OLED

* 2021.10.20

* JH7UBC Keiji Hata

*/

#include "mcc_generated_files/mcc.h"

#include "mcc_generated_files/examples/i2c1_master_example.h"

#include "font6.h"

#include "font12.h"

#define OLED_addr 0x3C

uint8_t Page;

uint8_t Column;

uint8_t Low_col;

uint8_t Hi_col;

uint8_t Size;

uint8_t CLR_cmd[] ={0x00,0x20,0x00,0x21,0x00,0x7F,0x22,0x00,0x07};

//コマンド連続送信,Horizontal addredding Mode,column start address,

//column end address,page start address,page end address

uint8_t Posi_cmd[] = {0x00,0x20,0x02,0xB0,0x00,0x00};

//コマンド連続送信,Page addressing Mode,Page(B0-B7),low column,high column)

uint8_t Font6_data[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

//データ連続送信,font6データ6個

uint8_t Font12_data[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

//データ連続送信,font12データ12個

//コマンド1byte送信

void OLED_cmd(uint8_t cmd){

I2C1_Write1ByteRegister(OLED_addr,0x80,cmd);

}

//データ1byte送信

void OLED_data(uint8_t dat){

I2C1_Write1ByteRegister(OLED_addr,0xC0,dat);

}

//OLED初期化

void OLED_init(){

OLED_cmd(0x8D); //Set charge pump

OLED_cmd(0x14); //Enable charge pump

OLED_cmd(0xAF); //Display ON

}

//OLED画面消去

void OLED_clr(){

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr, CLR_cmd, 9);//Horizontal addressing mode

for(unsigned int i = 0;i < 1024 ;i++ ){ //0s00を1024個送信

OLED_data(0x00);

}

}

// 6x8dotフォントの表示開始位置指定

void font6_posi(uint8_t page, uint8_t column){

Size = 0; //printf で使用するputch のフォントサイズ指定

Page = page; // ページ情報をfont12用にグローバル変数に保存しておく

Column = column; // カラム情報をfont12用にグローバル変数に保存しておく

Posi_cmd[3] = 0xB0 + page; // ページ情報をコマンドにする為に 0xB0 を加算

Posi_cmd[4] = column & 0x0F; //low_column

column = column >>4;

Posi_cmd[5] = column + 0x10; //hi_column

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr, Posi_cmd, 6); //Position コマンドをI2Cに送信

}

// 12x16dotフォントの表示開始位置指定

void font12_posi(uint8_t page,uint8_t column){

Size = 1; // printf で使用するputch のフォントサイズ指定

Page = page; // ページ情報をfont12用にグローバル変数に保存しておく

Column = column;// カラム情報をfont12用にグローバル変数に保存しておく

Posi_cmd[3] = page + 0xB0; // ページ情報をコマンドにする為に 0xB0 を加算

Posi_cmd[4] = column & 0x0F; //low_column

column = column >>4;

Posi_cmd[5] = column + 0x10; //hi_column

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr, Posi_cmd, 6);

}

// 6x8dotフォントの1文字表示関数

void chr6(uint8_t c){

c = c - 0x20;

for(uint8_t i = 0; i<6; i++){

Font6_data[i+1] = font6[c][i];

}

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr,Font6_data,7);

}

// 12x16dotフォントの1文字表示関数

void chr12(uint8_t c){

uint8_t temp;

uint8_t i;

c = c + 6 - 0x30;

Page = Page + 0xB0;

Low_col = Column & 0x0F;

temp = Column >> 4;

Hi_col = temp + 0x10;

Posi_cmd[3] = Page;

Posi_cmd[4] = Low_col;

Posi_cmd[5] = Hi_col;

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr,Posi_cmd,6);

for(i = 0; i<12; i++){

Font12_data[i+1] = font12[c][i];

}

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr,Font12_data,13);

Page = Page + 1;// グローバル変数ペーシ情報 Page を次の lower 12bytes 描画の為に 1 進める

Posi_cmd[3] = Page;

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr,Posi_cmd,6);

for(i = 12; i<24; i++){

Font12_data[i-11] = font12[c][i];

}

I2C1_WriteNBytes(OLED_addr,Font12_data,13);

Page = Page - 1 - 0xB0;//グローバル変数ページ番号 Page を次の1文字描画の為、進めたページ番号を元に戻す (0xB0はコマンドをページ情報に戻す為)

Column = Column +12;// グローバル変数カラム情報を次の次の1文字描画の為、12アドレス進める

}

//printfで使用するputchの定義

void putch(uint8_t c){

if(Size){

chr12(c);

}else{

chr6(c);

}

}

void main(void)

{

// initialize the device

SYSTEM_Initialize();

// Enable the Global Interrupts

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

// Enable the Peripheral Interrupts

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

OLED_init();

OLED_clr();

font6_posi(0,30);

printf("Hello World!");

font12_posi(2,0);

printf("0123456789");

while (1)

{

LATA0 = 1;

__delay_ms(500);

LATA0 = 0;

__delay_ms(500);

}

}

-------------------------------------------------------------------------------

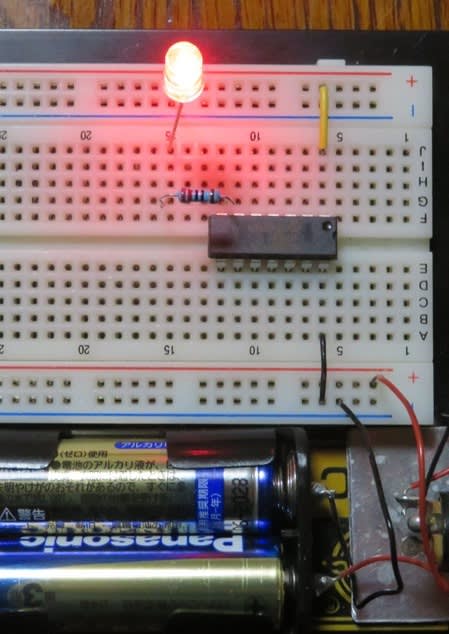

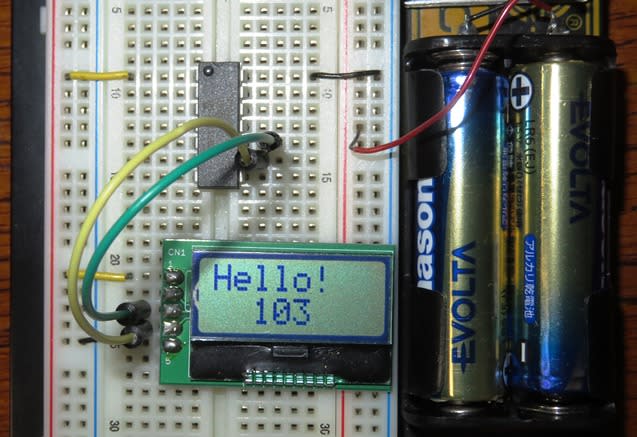

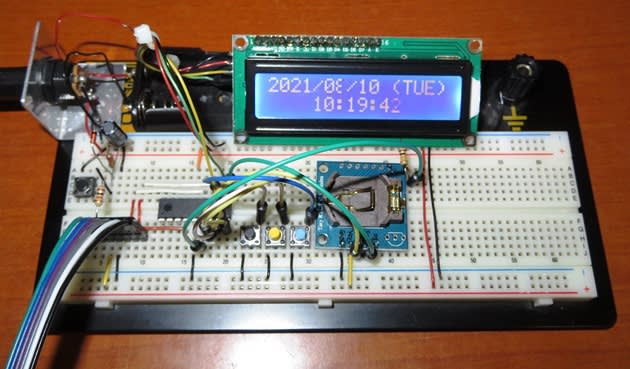

ブレッドボードです。