東京23区に横たわる「学歴格差」と「所得」の実態…大卒者が最も多く暮らすのは「文京区」、最も少ないのは「足立区」

東京23区の中でも大学進学率には大きな差があります。また、大卒者が暮らす割合が多い区・少ない区の間にも大きな差があり、その差が「所得の差」になって表れているといいます。本稿では、不動産ジャーナリストである榊淳司氏が監修を務めた、東京・首都圏 後悔しない住環境リサーチの会による著書『東京23区 中古マンション 格差の地図帳』(宝島社)から一部抜粋し、23区の大学進学や大卒者にまつわる実態をご紹介します。

23区の大学進学率ランキング1位は「渋谷区」

大学進学率とは、いわゆる4年制大学のみならず、短期大学、大学・短期大学の通信教育部、放送大学なども含めたものだが、その数値は23区内でかなりの開きがある。

東京都人口統計課による『令和5年度学校基本統計(学校基本調査報告)』によれば、まず2023年度の23区全体の大学進学率は73.3%となっている。高校を卒業した者の約7割が大学に進学しているのだ。

そして、もっとも大学進学率の高い区は、渋谷区で82.1%となっている。23区の平均よりも、1割近く進学率が高い。

この統計は在住者の大学進学率ではなく、所在する高校の大学進学率を表しているため、名門校の割合が高ければ大学進学率も上がる。とはいえ、教育水準に関するひとつの指標にはなるだろう。

次いで2位は目黒区の81.8%、3位は文京区の81.1%となっている。この渋谷区、目黒区、文京区が、23区における大学進学率トップ3である。進学率が8割を超えている区としては、ほかにも千代田区と港区があり、上記2区を入れて5強といってもいいだろう。

ちなみに、23区外の都下も含めれば、断トツの1位は国分寺市である。その割合は、なんと9割超えの91.2%。東京で大学進学率が9割を超えているのは、国分寺市以外にない。

23区の大学進学率最下位は「荒川区」

一方、大学進学率が低い区は、最下位が49.7%の荒川区、微差で下から2番目が49.8%の葛飾区、下から3番目が52.3%の足立区となっている。6割以下なのは、この3区だけであり、ワースト4位の台東区も60.8%と足立区よりも10%近く高いため、荒川区、葛飾区、足立区の3区は、とくに大学進学率が低い区といえる。

大学に進学するだけが人生の選択ではないが、大学への入学希望者総数が入学定員総数を下回る大学全入時代において、進学率が5割前後というのは、かなり目立つ。

大学進学率が高い区というのは、それだけ教育熱が高いエリアということだ。さらに、進学率上位の区は、平均所得においても高い区ばかりである。反対に、進学率が低い区は、平均所得も低い。

1位の渋谷区には、渋谷教育学園渋谷高等学校、都立青山高等学校や都立広尾高等学校、青山学院高等部、國學院高等学校、実践女子学園高等学校などがあり、2位の目黒区には都立駒場高等学校や都立国際高等学校などがある。また、3位の文京区にも、駒込高等学校、郁文館高等学校、桜蔭高等学校、東洋女子高等学校など、高い大学進学率を誇る高校が多い。

ちなみに、全国的に公立高校よりも私立高校のほうが大学進学率は高い傾向にあるが、目黒区は公立高校のほうが進学率が高い。それだけ、目黒区は公立高校が充実しているということである。

23区の学歴格差…大卒者の割合が最も多いのは「文京区」

その区の住民のなかで大卒者(大学院卒含む、短大卒は含まず。『令和2年国勢調査』)が占める割合は、区によって、かなりの開きがある。

23区で大卒者がもっとも多く暮らしているのは文京区で、43.1%となっている。次いで2位が中央区の42.1%、3位が千代田区の40.0%、4位が杉並区の37.7%、5位が品川区の36.3%である。

反対に、住民に占める大卒者の割合がもっとも少ない区は足立区で、17.8%だ。次いで葛飾区の21.4%、江戸川区の21.6%となっている。この3区はいずれも大学進学率が低い区であり、とくに足立区と葛飾区は、進学率でどちらもワースト3に入っている。

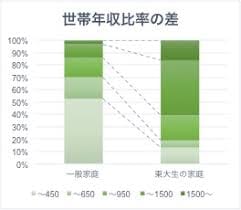

また、大卒者割合が上位の区と下位の区では、2倍以上の開きがあることがわかる。じつは、この大卒者割合と平均所得には大きな関連が見られる。大卒者割合上位3区の文京区、中央区、千代田区は、平均所得においても上位の区だ。

一方、大卒者割合が少ない足立区、葛飾区、江戸川区は、平均所得においても下位グループであり、とくに足立区と葛飾区はワースト1、2位である。

大卒者割合・平均所得・私立中学進学率の共通性

さらにもうひとつ興味深いデータがある。私立中学進学率だ。

東京都の『令和5年度公立学校統計調査報告書』によると、私立中学進学率トップ3は、文京区49%、中央区43%、港区42%で、ワースト3は、江戸川区11%、足立区13%、葛飾区14%である。

文京区、中央区は大卒者割合でもトップ3に入り(港区は9位)、江戸川区、足立区、葛飾区は同じく大卒者割合でワースト3の区である。

そもそも、日本の社会構造上、大卒者とそれ以外では生涯賃金に大きな開きが出る。学校卒業後にフルタイムの正社員を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金を含めない)を比べたとき、男性の場合は大学卒で2億5,000万円、高校卒で2億円、女性の場合は大学卒で2億円、高校卒で1億5,000万円となっており、男女とも5,000万円もの差が出るのだ(『ユースフル労働統計2023』)。

以上のことからわかるのは、大学卒の親は高収入の職に就きやすいため所得が高く、その子どもの私立中学進学率(イコール中高一貫校進学率と考えられる)も高くなる傾向が見られるということだ。

もちろん、公立の中学校に入学しても、将来的に大学・大学院を卒業し、高所得を得るケースはいくらでもある。

ただ、東京23区においては、大卒者割合・平均所得・私立中学進学率には共通性があり、区によって大きな格差があることも事実である。

榊 淳司(監修)

不動産ジャーナリスト

東京・首都圏 後悔しない住環境リサーチの会(著)

23区の大学進学率ランキング1位は「渋谷区」

大学進学率とは、いわゆる4年制大学のみならず、短期大学、大学・短期大学の通信教育部、放送大学なども含めたものだが、その数値は23区内でかなりの開きがある。

東京都人口統計課による『令和5年度学校基本統計(学校基本調査報告)』によれば、まず2023年度の23区全体の大学進学率は73.3%となっている。高校を卒業した者の約7割が大学に進学しているのだ。

そして、もっとも大学進学率の高い区は、渋谷区で82.1%となっている。23区の平均よりも、1割近く進学率が高い。

この統計は在住者の大学進学率ではなく、所在する高校の大学進学率を表しているため、名門校の割合が高ければ大学進学率も上がる。とはいえ、教育水準に関するひとつの指標にはなるだろう。

次いで2位は目黒区の81.8%、3位は文京区の81.1%となっている。この渋谷区、目黒区、文京区が、23区における大学進学率トップ3である。進学率が8割を超えている区としては、ほかにも千代田区と港区があり、上記2区を入れて5強といってもいいだろう。

ちなみに、23区外の都下も含めれば、断トツの1位は国分寺市である。その割合は、なんと9割超えの91.2%。東京で大学進学率が9割を超えているのは、国分寺市以外にない。

23区の大学進学率最下位は「荒川区」

一方、大学進学率が低い区は、最下位が49.7%の荒川区、微差で下から2番目が49.8%の葛飾区、下から3番目が52.3%の足立区となっている。6割以下なのは、この3区だけであり、ワースト4位の台東区も60.8%と足立区よりも10%近く高いため、荒川区、葛飾区、足立区の3区は、とくに大学進学率が低い区といえる。

大学に進学するだけが人生の選択ではないが、大学への入学希望者総数が入学定員総数を下回る大学全入時代において、進学率が5割前後というのは、かなり目立つ。

大学進学率が高い区というのは、それだけ教育熱が高いエリアということだ。さらに、進学率上位の区は、平均所得においても高い区ばかりである。反対に、進学率が低い区は、平均所得も低い。

1位の渋谷区には、渋谷教育学園渋谷高等学校、都立青山高等学校や都立広尾高等学校、青山学院高等部、國學院高等学校、実践女子学園高等学校などがあり、2位の目黒区には都立駒場高等学校や都立国際高等学校などがある。また、3位の文京区にも、駒込高等学校、郁文館高等学校、桜蔭高等学校、東洋女子高等学校など、高い大学進学率を誇る高校が多い。

ちなみに、全国的に公立高校よりも私立高校のほうが大学進学率は高い傾向にあるが、目黒区は公立高校のほうが進学率が高い。それだけ、目黒区は公立高校が充実しているということである。

23区の学歴格差…大卒者の割合が最も多いのは「文京区」

その区の住民のなかで大卒者(大学院卒含む、短大卒は含まず。『令和2年国勢調査』)が占める割合は、区によって、かなりの開きがある。

23区で大卒者がもっとも多く暮らしているのは文京区で、43.1%となっている。次いで2位が中央区の42.1%、3位が千代田区の40.0%、4位が杉並区の37.7%、5位が品川区の36.3%である。

反対に、住民に占める大卒者の割合がもっとも少ない区は足立区で、17.8%だ。次いで葛飾区の21.4%、江戸川区の21.6%となっている。この3区はいずれも大学進学率が低い区であり、とくに足立区と葛飾区は、進学率でどちらもワースト3に入っている。

また、大卒者割合が上位の区と下位の区では、2倍以上の開きがあることがわかる。じつは、この大卒者割合と平均所得には大きな関連が見られる。大卒者割合上位3区の文京区、中央区、千代田区は、平均所得においても上位の区だ。

一方、大卒者割合が少ない足立区、葛飾区、江戸川区は、平均所得においても下位グループであり、とくに足立区と葛飾区はワースト1、2位である。

大卒者割合・平均所得・私立中学進学率の共通性

さらにもうひとつ興味深いデータがある。私立中学進学率だ。

東京都の『令和5年度公立学校統計調査報告書』によると、私立中学進学率トップ3は、文京区49%、中央区43%、港区42%で、ワースト3は、江戸川区11%、足立区13%、葛飾区14%である。

文京区、中央区は大卒者割合でもトップ3に入り(港区は9位)、江戸川区、足立区、葛飾区は同じく大卒者割合でワースト3の区である。

そもそも、日本の社会構造上、大卒者とそれ以外では生涯賃金に大きな開きが出る。学校卒業後にフルタイムの正社員を続けた場合の60歳までの生涯賃金(退職金を含めない)を比べたとき、男性の場合は大学卒で2億5,000万円、高校卒で2億円、女性の場合は大学卒で2億円、高校卒で1億5,000万円となっており、男女とも5,000万円もの差が出るのだ(『ユースフル労働統計2023』)。

以上のことからわかるのは、大学卒の親は高収入の職に就きやすいため所得が高く、その子どもの私立中学進学率(イコール中高一貫校進学率と考えられる)も高くなる傾向が見られるということだ。

もちろん、公立の中学校に入学しても、将来的に大学・大学院を卒業し、高所得を得るケースはいくらでもある。

ただ、東京23区においては、大卒者割合・平均所得・私立中学進学率には共通性があり、区によって大きな格差があることも事実である。

榊 淳司(監修)

不動産ジャーナリスト

東京・首都圏 後悔しない住環境リサーチの会(著)