近ごろ孫と仲がよい。

と思ってるのは爺さんだけなのかもしれないが、そしてそれはたぶんそうなのだろうが、少なくとも自分自身はそう思っている。

いや、そう思いたい。

近ごろ孫と仲がよいと。

金曜日、やつらが来た。

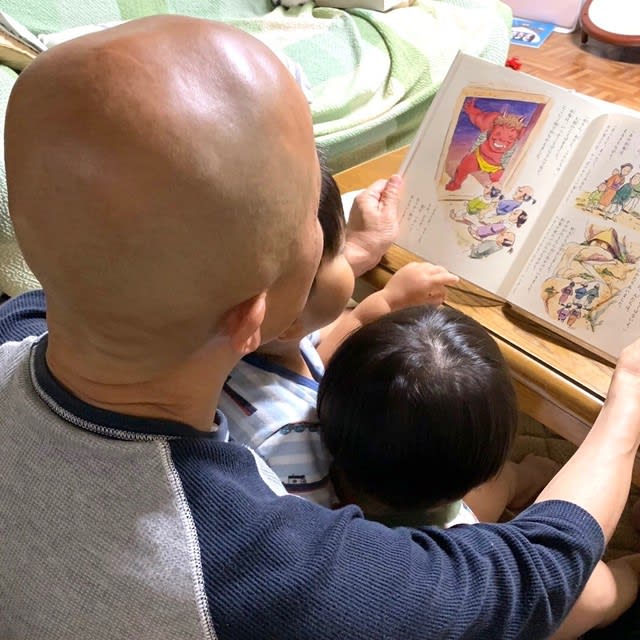

なごやかな晩餉の時間が終わったあと、2才児が絵本を持ってきて読めと言う。

依頼もしくは懇請を表現する言葉は彼の語彙ではすべて「テ」、つまり「して」の「テ」であり「やって」の「テ」であるが、絵本を手に持って「テ」と言っているのだもの、それはもう「読め」と懇願しているに決まっている。

その絵本のタイトルは『泣いた赤鬼』。

浜田廣介が書いた普及の名作に、アノ浦沢直樹がイラストを描いたものだ。

|

泣いた赤鬼 (絵本) |

| 長崎 尚志,浦沢 直樹 | |

| 小学館 |

これがなぜだか彼のもっともお気に入りで、これ以外の絵本を読めというのは、母や婆には依頼をしても、わたしにはけっして頼まない。

しかしてなぜだかこれだけは、わたしに頼むのである。

人間というものは他人のニーズで動かなければならないものだ。

「他者のため」に行動するとき、人間のパフォーマンスは最大化するようにできている。

当然のこと、読まなければならない。

しかも、熱意を込めて読む必要性がある。

全身全霊を込めて語って聞かせる。

すると、絵本にしては長い物語だもの、終いまで2才児の興味がつづくはずはない。

ひっきょう、飽きる。

だが、わたしは彼を膝の上から離さない。

がちっとホールドして読みつづける。

そんなことをするから嫌われるのだと女房殿や娘は言うが、そこはしっかりとケジメをつけなければならない。

途中から入った5才児ともども膝の上に抱き、『泣いた赤鬼』を読み聞かせながら、故山岸俊男が名著『安心社会から信頼社会へ――日本型システムの行方』のなかで唱えた「意図に対する期待としての信頼」を説くジジイ。

|

安心社会から信頼社会へ―日本型システムの行方 (中公新書) |

| 山岸 俊男 | |

| 中央公論新社 |

わたしオリジナルの発想や知見ではない。

『泣いた赤鬼』を題材にとって「信頼とは?」を考察した『信頼学の教室』(中谷内一也)にヒントを得て、山岸俊男と合体させ、各地でしゃべっている。

|

信頼学の教室 (講談社現代新書) |

| 中谷内一也 | |

| 講談社 |

「赤鬼」が得た信頼、

近江商人が得ようとした信頼、

かてて加えて、

宮本常一「石工の話」における「石工」にとっての信頼。

|

庶民の発見 (講談社学術文庫) |

| 宮本 常一 | |

| 講談社 |

それぞれの信頼を比較しながら、ではわたしたち建設業に身を置くものはどうすればよいのか、がここ2年間というもの、わたしが各地で説いてきた「三方良しの公共事業」ばなしだった。

な~んていうのは、

おさなご達にはどうでもよいこと。

どうやらやつら、この絵本を読むとなると、なにがなんだかよくわからないが、突如として熱く熱く読み聞かせはじめる爺をおもしろがっているみたいだ。

近ごろ孫と仲がよい。

また遊んでもらったようだ。

↑↑ 土木のしごと~(有)礒部組現場情報

↑↑ インスタグラム ーisobegumiー