株式会社へラルボニーをご存知だろうか。

ホームページには「異彩を、放て。」という表題のもと、そのミッションがこう説明されている。

******

知的障害。その、ひとくくりの言葉の中にも、無数の個性がある。

豊かな感性、繊細な手先、大胆な発想、研ぎ澄まされた集中力・・・

“普通“じゃない、ということ。それは同時に、可能性だと思う。

僕らは、この世界を隔てる、先入観や常識という名のボーダーを超える。

そして、さまざまな「異彩」を、さまざまな形で社会に送り届け、

福祉を起点に新たな文化をつくりだしていく。

******

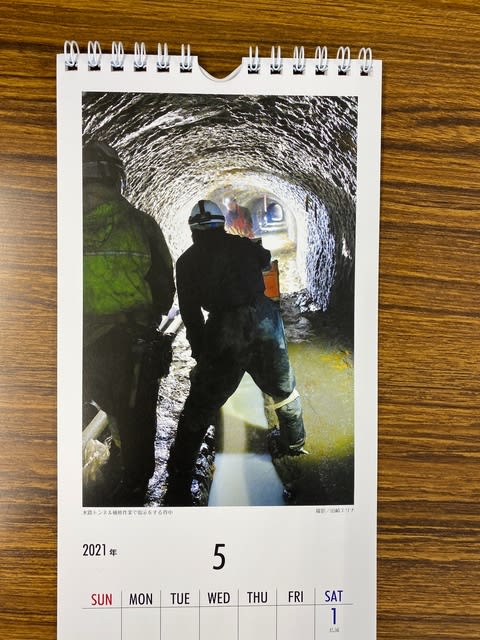

自社ブランドのハンカチやネクタイ、マスクなどをプロデュースしたり、建設現場の仮囲いなどをアート作品で飾るプロジェクトなど(→全日本仮囲いアートミュージアム)も展開しているようだ。すべてが障害者アートである。

わたしにその存在を知らせてくれたのは青木さんだ。

話は今月はじめにさかのぼる。彼から、こんなことやるんですけど、というメッセージが届いた。そこに添付されていたのは、『「共生社会」への特別授業のご案内』と題された「報道関係者各位」宛ての「特別授業」開催に対する取材と報道の「お願い」だった。

その内容はというと、「へラルボニー松田文登副社長から釜石東中学校1・2年生へ講演して頂き、その後アート投票を行います」というもの。

「アート投票」ってなんだ?

読みすすめた先には、こんな説明が書かれてあった。

震災からこの方、青紀土木さんでは、毎年約70〜100名(学校数にして3〜5校)の現場見学を受け入れていること。

その一番人気がバックホウの乗車体験であること。

会社所有のバックホウを知的障害のあるアーティストの作品でラッピングしてみようと考えたこと。

ラッピングを通して「異彩を、放つ」バックホウに乗車する子供たちが楽しみながら色々な事 を考えるキッカケをつくりたいと思っていること。

その対象として防災教育を通して命を大切にする事を学んできた釜石東中学校生を選んだこと。

話を学校と進める中、ヘラルボニー松田副社長から生徒たちに直接話をしてもらえるようになったこと。

そして生徒たちにラッピングするアートを選んでもらおうと考えたこと。

投票結果は、バックホウのラッピングが完成したあと公開すること。

などなど。

青木さんいわく、

「これを通じて建設業のイメージを少しでもよくしたい。建設業への理解につなげたい」

もちろんその考えも行動もよいことなのだが、それだけならざらにいる。

彼の凄みは、それに加えて、

「このバックホウが地域の少年少女たちが多様性を考えるキッカケとなれば」

と言うところにあるとわたしは思う。

地域の建設業は、地域とともにあり、地域のためにある。それなくしては地域建設業の存在価値はない。そう口にする人は多い。わたしもまたそれを唱えつづけてきた。

とはいえそれは、ややもすれば、建設業という業界だけに限定された発想と行動におちいりがちであり、とは言いつつも結局、行き着く先は「自分たちの輪っかのなか」だけでおもしろがっているだけの、いわゆる独りよがりとなってしまうことも多い。

そこを彼は超えようとしている。

東日本大震災の翌年に出会って以来、見聞きした彼の言動からわたしはそう感じている。

地域建設業経営者という自らの立場を前面に押し立てて、「地域づくり」に当事者として加わること、「地域づくり」を通じた未来に責任をもってたずさわること、「閉じた円環」の外とつながること。それが、「地域とともに」「地域のために」ある地域建設業者としての自らの使命なのだという、彼の信念を感じとるのだ。

青木さんは言う。

「足元とこれからを繰り返し見返しながら進んでいきます。待ったなしなので・・・」

であればと、本当に微力でささやかなことなのだけれど、応援の意を込め、紹介した。

プロジェクトの内容は、彼のブログにくわしく書かれています。

興味のある方はぜひ読んでみてください。

↓↓

釜石バックホウアートラッピングプロジェクト.1

釜石バックホウアートラッピングプロジェクト.2