関東軍の石原莞爾の満蒙領有論は世界最終戦争を念頭に置いたもので、満洲に加えて中国本土の領有を抜きにしては、長期持久戦を戦い抜く自給自足体制は確立しえないと云うものでした。

関東軍内部には門戸開放、機会均等主義を尊重しながら事を進めるべきだとする論もあり、事変の長期化によって満蒙領有論が後退し、独立国家樹立論が台頭していきました。

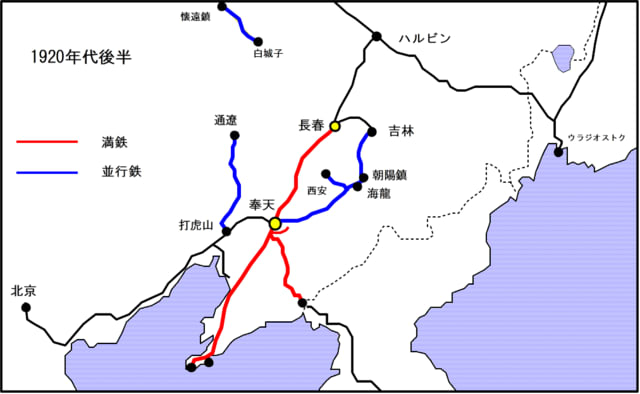

1929年秋に始まった世界恐慌は満洲にも多大な影響を及ぼし、満鉄の営業成績が著しく悪化します。中国側が密約で行わないことになっていた満鉄並行鉄道の建設を計画し、これが実現すると満鉄経由の貨物輸送がさらに減少して経営危機に陥ることが懸念されました。

中国では1930年5月から蒋介石と反蒋介石連合との間で中原大戦が始まっていて、9月閻錫山のもとに汪兆銘・馮玉祥などが集まり反蒋政権を樹立しましたが、満洲の張学良は9月18日蒋介石支持の立場を鮮明にしました。

張学良は父張作霖の死後、奉天軍閥を掌握して亡父の支配地域を継承しましたが、張学良は青天白日旗を掲げて国民政府への服属を表明することを条件に、蒋介石に満州への軍事・政治への不干渉を認めさせることに成功します。

張学良

張学良は父親の東三省交通委員会を「東北交通委員会」に改め、満鉄の路線を包囲して兵糧攻めにする作戦に出ました。北京―奉天線の途中から分岐する葫蘆島支線の終点葫蘆島に新港を開き、満鉄を東西から並行して取り囲む路線網を計画したのです。

満鉄包囲網

すでに7月から葫蘆島ではドイツ資本による大規模な港湾建設工事が始まっていて、東北交通委員会が計画する2大幹線が完成すれば、満洲南北の要地から中国鉄道を経由して葫蘆島へ至る距離は、満鉄利用で大連に行くのに比べて著しく短縮されるため、満鉄にとって一大脅威となります。

1930年に入ると銀相場が暴落し、銀建運賃の中国鉄道には有利で、金建運賃の満鉄には大きな痛手になりました。銀暴落で満鉄運賃に比べて安価なライバル線に、貨物輸送が奪われるのは当然のことだったのです。

世界恐慌、銀安、満鉄包囲網といった悪条件が重なり、1930年以降の満鉄をめぐる情勢は深刻でした。関東州と満鉄付属地に居住する日本人は20万を超えていて、在満日本人の大部分は満鉄附属地に住み満鉄とその付属会社に依存して生計を立てていました。

浜口雄幸内閣の幣原喜重郎外相は満鉄包囲網の形成が満鉄を死地に陥れる危機感をもち、1930年11月上旬「対満鉄道交渉方針」を立て懸案事項に関する大幅な譲歩方針を決定しました。

幣原の案は必ずしも全面的な妥協案ではありませんでしたが、山本・張協定からみれば甚だしい後退で、幣原の方針は11月14日付の訓令で重光葵駐華代理公使に伝えられます。

1931年(昭和6年)9月18日関東軍は張学良が北京に滞在し、奉天軍閥の主力が万里の長城以南の中国本土にいて、残存留守部隊が東三省に分散配置されていた隙をぬって、奉天郊外の柳条湖で満鉄線路爆破事件を引き起こし、それを中国側の仕業として懸案の満洲占領作戦を実行に移しました。

関東軍の作戦計画は各部隊を迅速に奉天に集中し、戦闘開始劈頭で東北軍主力を叩きその中枢を麻痺させるもので、四分五裂の張学良軍を攻撃したり買収するのは比較的容易であるとみて、硬軟の手段を駆使して各個撃破をめざす考えでした。

関東軍は第2師団と独立守備隊からなる8,800の少数兵力で、戦車、航空機、重火器、若干の毒ガス兵器を装備した張学良軍20万余と対峙したのです。関東軍は24センチ榴弾砲を奉天に運び、夜襲と威嚇射撃により相手の虚を突く軍事行動を展開しました。

榴弾砲の轟音と地響きは東北軍のみならず奉天市民を恐怖に陥れ、北京にいた張学良は日本軍の挑発に乗らぬよう無抵抗を指示したため、奉天軍の軍事拠点の北大営と奉天城は短期間で関東軍に占領されました。

日本陸軍第2師団の奉天入城(1931年9月18日)

柳条湖事件勃発時から政府は陸軍の謀略を強く疑っており、9月19日の本庄繁関東軍総司令官からの増援要求は一蹴されます。閣議では不拡大方針が確認され、南次郎陸相に対し部隊の原駐屯地への帰還を強く迫りました。

関東軍はわざと吉林に第2師団主力を送り込み、奉天の警備を手薄にして朝鮮軍の来援を要請しました。金谷範三参謀総長は当然のことながら出兵を制止します。

関東軍は9月21日に吉林を占領しましたが、同日、来援を要請されていた朝鮮軍が林銑十郎司令官の独断で鴨緑江をわたり満洲に入りました。国境を越えての出兵は軍の統帥権をもつ天皇の許可が必要でしたが、林は無視したのです。

そして9月28日までには袁金鎧を奉天地方維持委員会委員長に、煕洽を吉林省長官に誘い出し、奉天省、吉林省の張学良からの独立を宣言させます。黒竜江省の早期の占領は不可能なので馬占山首席代表とは妥協し、北部満洲の治安の安定を図りました。

内田康哉満鉄総裁以下の満鉄首脳は事変不拡大方針でしたが、理事の中で唯一人、事変拡大派であった十河信二の周旋で内田が本庄司令官と面談すると、内田は事変拡大派に転向し満鉄は事変に協力することになります。

関東軍の一撃は確かに奉天軍閥を麻痺させましたが、満洲土着の「匪賊」の跳梁を促し東北軍の敗残兵が加わって満鉄沿線の治安が悪化し、関東軍は満鉄沿線の治安維持にかかりきりになりました。

加えて敗残兵による在満朝鮮人虐殺事件が連日報じられ、鉄道付属地には内陸部から避難した在満朝鮮人がなだれ込んで深刻な事態となりましたが、若槻禮次郎内閣は増派を認めませんでした。

手詰まり状態の石原がここで打った手が奉天を占領された後に張学良が反攻拠点とした錦州への空爆です。10月8日石原は独断で錦州に爆撃を加え、これによって国際社会は大きな衝撃を受けます。

天津の日本駐屯軍は南方から錦州への陸路侵攻を図りましたが果たせず、第2次若槻内閣と参謀本部は関東軍の策動を抑え込み、12月初旬の関東軍の軍事行動は南北ともに行き詰まりました。

この時点で国際連盟の論調が変わり、満洲の無政府状態を収拾するには極東の安定勢力である日本の力しかないとする、満洲の委任統治構想がジュネーヴで急浮上してきました。

こうした状況を受けて若槻内閣は内田満鉄総裁を委員長とする「満洲対策協議委員会」を奉天に設置し、満鉄中心に政府の意向を出先に周知徹底させるシステムを作り上げようとして、事態は内閣によって収拾されつつあるようにみえました。

しかしアメリカのヘンリー・スティムソン国務長官の記者発表で事態が急転します。スティムソンはアメリカ駐日大使を経由した幣原外相談として、今後関東軍の錦州攻撃は行われないと発表したのです。

これが日本国内で報道されると、幣原は外国の政権担当者に軍事作戦を約束しており、これは統帥権干犯にあたると猛烈な反発を招きました。関東軍の行動を支持していた人びとはこぞって幣原を攻撃し、動揺した若槻内閣は12月に退陣しました。

立憲政友会の犬養毅に組閣の大命が下され、死に体だった関東軍は息を吹き返し1932年2月までに東三省のほとんどを占領し、3月には清朝の廃帝溥儀を執政として満洲国を名目上独立させ、事実上の支配権を握りました。これが満州事変と満州国建国です。

満洲国皇帝・愛新覚羅溥儀

満洲国は建国理念として日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人による「五族協和と王道楽土」を掲げ、満洲国は建国以後日本特に関東軍と満鉄の強い影響下にあって「大日本帝国と不可分の関係を有する独立国家」と位置付けられます。

当時の国際連盟加盟国の多くが満洲は中華民国の主権下にあるべきだとし、このことは1933年(昭和8年)日本が国際連盟から脱退する要因となりました。

しかしその後ドイツやイタリア、タイなど第二次世界大戦の日本の同盟国や友好国、スペインなど枢軸陣営寄りの中立国や、エルサルバドルやポーランド、コスタリカなど後の連合国の構成国も満洲国を承認しました。

国境紛争をしばしば惹き起こしていたソ連も領土不可侵を約して公館を設置し、イギリスやアメリカ、フランスなど国交を樹立しなかった国々も国営企業や大企業の支店を構え、人的交流や交易を行いました。

満洲国建国以後満鉄の監督官庁は日本の在満特命全権大使と定められ、この職を関東軍司令官が兼任したため、満鉄は事実上関東軍の支配下に入りました。満洲国成立によって満鉄は満州国内の鉄道全線の運営を委託され、1935年には日満間で鉄道売却の協定が成立して形式上満洲国の所有に帰し、満洲国の首都新京(長春)に満鉄本社が置かれます。

この頃満鉄中央研究所では日下和治博士を筆頭とするチームが、大栗子鉄山で産する良質な鉄鉱石を低温精錬してスポンジ鉄を製造し、アーク炉内で再度溶解、成分調整して炭素量の多い鋼(特殊鋼)と炭素量の少ない純鉄(日下純鉄)の製造に成功するなど好業績を挙げています。

満鉄は鉱山開発や森林開発を進め、なかでも力を注いだのは鞍山製鉄所を中心とする鉄鋼業と撫順炭坑を中心とする石炭でした。満洲国成立後は満洲の経営の中心は満鉄から関東軍に移り、満洲国政府にも日本から高級官僚が送りこまれて力を持つようになりました。

しかし関東軍にとっては満鉄だけが支配できない組織で、満鉄が経営している工業部門を統制できず、満州国経済における満鉄の独占的地位が問題となりました。そのため満鉄が支配している各種会社を満鉄から切り離して特殊会社とし、満鉄を鉄道と調査部門に特化させる方向が打ち出されます。

満洲国における本格的な重工業開発は1936年に始動した産業開発5か年計画です。25億円を投じて鉄鋼・石炭・兵器・自動車・飛行機などの重工業を重点的に育成することを目標とし、この5か年計画を指導したのが岸信介でした。

岸は商工省の高級官僚でしたが、政府が直接資本を投入するにはさまざまな制約があるため、当時新興財閥と呼ばれた鮎川義介の日本産業株式会社を満洲に引き入れました。

日産は傘下に日産自動車、日立製作所、日本鉱業、日本化学工業など130社、従業員15万人を擁する一大コンツェルンでしたが、そっくり満洲へと移転し社名も満州重工業開発(満業)に改めました。1938年3月満鉄は鞍山製鉄所をはじめとする重工業部門を満業に提供し、満業には昭和製鋼所や撫順炭坑など重工業のほとんどが集中しました。

第二次世界大戦末期の1945年、日ソ中立条約を破ったソ連軍による満州への侵攻とその後の日本の降伏により、8月18日に満洲国皇帝溥儀が退位して満洲国は滅亡、満洲はソ連の占領下におかれて満鉄はソ連軍に接収され、満鉄保有の諸施設は同年8月27日の中ソ友好同盟条約により、中華民国政府とソビエト連邦政府の合弁による中国長春鉄路に移管されました。

その後国共内戦によって1949年に中華人民共和国が成立し、1955年には中国政府への路線引き渡しが完了しました。南満洲鉄道株式会社はGHQの閉鎖機関令により1945年9月30日に遡って閉鎖されます。

満鉄が満洲の地に残した各種インフラは、日本が撤退して中国に返還されたのち1980年代の改革・開放政策が始まるまで、鞍山製鉄所や大慶油田とともに中華人民共和国の経済を長期に支えました。

長春(新京)や大連、瀋陽(奉天)といった沿線主要都市では今でも日本統治時代の建築物が数多く存在し、満鉄関連の建物の多くは修復されながら現在も使用されています。満鉄大連本社は大連鉄道有限責任公司の事務所として使われているほか、大連などにある旧ヤマトホテルは大連賓館や遼寧賓館などとして営業を続けています。

大連駅

大連ヤマトホテル

1934年(昭和9年)11月大連―新京間を満鉄最初の特急「亜細亜号」が走りました。最高速度130km/h、表定速度82.5km/hで大出力蒸気機関車が牽引して国鉄の特急「つばめ」の平均速度66.8km/hを上回り、1935年には運転区間がハルピンまで延長されました。

機関車は青色の流線形で、全長25.675m、車体幅3.362m、高さ4.8m、動輪の直径2m、運転整備重量203.31tと云う大型でした。客車も大型で重量増加を防ぐため車内の金具類に軽合金を多用し、高品質なドイツ製高張力鋼板による半張殻構造を用いた軽量車体となりました。

客車の側面の床下機器もサイドスカートで覆い、機関車に揃えて流線型デザインが採用され、冷房装置を全車両に完備したのは当時世界に類を見ませんでした。

満鉄のシンボル特急「亜細亜号」

私は3歳の時に父親が満鉄社員となって大連に移住し、大連―ハルピン―奉天―斉斉哈爾―大連―奉天と引っ越し、大連大広場小学校に入学して日支事変が始まり、2、3年生は奉天平安小学校に通い、亜細亜号にも何度か乗っています。

4年生からは父親が華北交通へ出向したため北京に住み、北京には10万人の日本人がいて1学年10クラスづつある大人数の小学校の1つに通いましたが、中国人の間に住む北京は、大連、奉天と違って明らかに外国でした。

5年生で日米開戦、6年生の後半はアメリカン・スクールを接収した小さな国民学校に移って卒業、北京中学に入学、中学2年で天津へ引っ越し、満州重工業地帯を爆撃に行く白い飛行機雲を曳いたB29の編隊を眺めて、天津中学3年で敗戦を迎えました。

ハルピンはまったくのロシア人の都会で、東のパリと云われた洋風の都会でしたし、大連、奉天は完全に日本の都市でしたが、この理由は満鉄にはロシア帝国から引き継いだ鉄道の駅ごとに広大な治外法権の附属地があり、ハルピンはロシア人が、それ以外の都市は日本人が新たに都市計画をして建設したためでした。

大日本帝国の大陸侵攻を賛美する気は毛頭ありませんが、子どもの時の大連とハルピンは今でも懐かしく思い出されます。