承久の乱(じょうきゅうのらん)は、1221年(承久3年)に後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権の北条義時討伐のために兵を起こした、日本史上初の朝廷と武家政権との武力闘争です。朝廷が敗れ後鳥羽上皇は隠岐に配流されました。

1185年に源頼朝が樹立した鎌倉幕府は諸国に守護・地頭を設置しましたが、西国では依然として朝廷の力が強く、幕府と朝廷の二頭政治の状態にありました。初代将軍の頼朝が落馬して死亡し、二代将軍の頼家と三代将軍の実朝が暗殺されて源氏の血統が絶え、1219年以降鎌倉幕府は執権の北条氏が実権を握ります。

この2年後の承久の乱で幕府の政治体制が固まり、京都に六波羅探題が置かれて朝廷の権力は制限され、幕府は皇位継承にも影響力を持ちます。

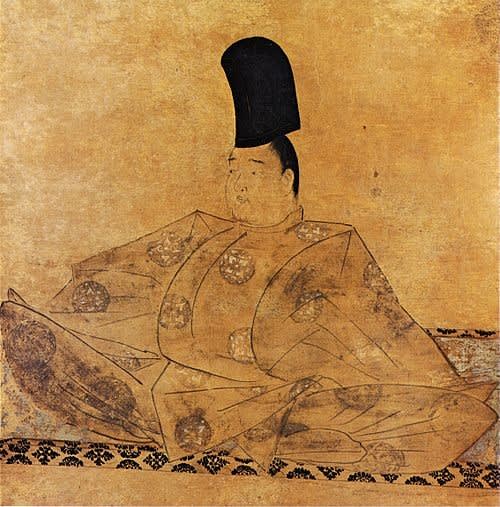

後鳥羽上皇は多芸多才で「新古今和歌集」を自ら撰する外に武芸にも通じた異色の天皇で、北面武士に加えて西面武士を置き朝廷の軍事力の強化を図りました。

後鳥羽上皇の財源は諸国にある膨大な荘園群でしたが、これらの荘園の多くに幕府の地頭が置かれると年貢の未納が起こり、上皇やその近臣と紛争を起こします。

1219年三代将軍実朝が暗殺され、頼朝正室の北条政子が幕府の政務を代行し、弟の義時が執権として補佐することになりました。幕府の新たな京都守護として北条氏の外戚の伊賀光季と、幕府の宿老大江広元の嫡男で朝廷とつながりの深い大江親広が派遣されます。

幕府は新将軍に後鳥羽上皇の皇子の雅成親王を迎えたいと申し出ますが、上皇は愛妾亀菊の所領である摂津国長江荘と倉橋荘の地頭の撤廃と、幕府御家人仁科盛遠が義時に無断で西面武士となって所領を没収された処分の撤回を条件とします。

義時はこの条件を拒否し、弟の時房に1,000騎を与えて上洛させて交渉させますが不調に終わります。義時は摂関家から将軍を迎えることとし、同年6月に九条道家の子三寅(後の九条頼経)を鎌倉殿として迎え、執権が政務を執る体制を採りました。

同年7月内裏守護の源頼茂が後鳥羽上皇の指揮する兵に襲撃され、頼茂は仁寿殿に篭り火を掛けて自害する事件が起きました。後鳥羽上皇が鎌倉調伏の加持祈祷を行っていたのを頼茂が知ったのが理由とされています。

後鳥羽上皇は義時を討つ意志を固めましたが土御門上皇はこれに反対し、摂政近衛家実をはじめ多くの公卿たちも反対でした。順徳天皇は討幕に積極的で仲恭天皇に譲位して協力します。

譲位後近衛家実が退けられて新帝の外戚九条道家が摂政となり、寺社に命じて秘かに義時調伏の加持祈祷が行われました。朝廷と幕府の対決は不可避の情勢となります。

1221年(承久3年)5月14日後鳥羽上皇は「流鏑馬揃え」を口実に、北面武士・西面武士や近国の武士、大番役の在京の武士たち1,700余騎を集め、その中には幕府御家人尾張守護小野盛綱、近江守護佐々木広綱、検非違使判官三浦胤義も含まれていました。

幕府の京都守護の大江親広は京方に加わりましたが、伊賀光季は応じませんでした。親幕派の大納言西園寺公経が幽閉され、翌15日に京方の800騎が伊賀光季を襲い、光季は討死しましたが下人を落ち延びさせて変事を鎌倉に知らせます。

後鳥羽上皇は幕府の有力御家人に対して義時追討の院宣を発します。朝廷も諸国の御家人、守護、地頭らを対象に、義時追討の官宣旨を出しました。京方の士気は大いに上がり、京方は院宣の効果を絶対視して諸国の武士はこぞって味方すると確信していました。

19日に鎌倉に上皇挙兵の急報が伊賀光季と西園寺公経から届き、上皇が義時追討の院宣を幕府の有力御家人に送った使者はその後に着いて幕府方に捕らえられます。

有力御家人の三浦義村には上皇近臣の弟の胤義から決起をうながす使者が送られましたが、義村は誘いの密書をただちに幕府に届け、21日には挙兵に反対していた一条頼氏が鎌倉に逃れてきます。

上皇挙兵の報を御家人達より先に知った幕府は、「承久記」によれば北条政子が大勢の御家人達を前に幕府創設以来の頼朝の恩顧を説き、讒言により非議の綸旨を下されたが、逆臣の藤原秀康・三浦胤義等を討取り実朝の遺業を引き継ぐよう涙ながらに訴えました。

御家人の院宣に抗する姿勢は固まりましたが、鎌倉の武士の多くはどちらに味方をすれば勝てるかをしぶとく分析し、北条家からの恩賞の約束なども検討した上で鎌倉への支持を決めたのでした。

義時、泰時、時房、大江広元、三浦義村、安達景盛らで軍議が開かれ、広元が京への出撃を主張し、政子の裁決で5月22日には東海道、東山道、北陸道の三方から京へ向けて出兵しました。

あまりにも急であったため、東海道軍は当初18騎で鎌倉を発向しました。「増鏡」によると泰時は鎌倉へ引き返し、天皇が自ら兵を率いて来た場合の対処を義時に尋ね、義時は「朝廷には弓は引けぬ。兵だけであれば力の限り戦え」と答えました。幕府軍は進軍中に急速に兵力が増え「吾妻鏡」によれば19万騎になりました。

義時は捕らえていた上皇の使者に宣戦布告の書状を持たせて京へ追い返します。幕府軍の出撃を予測していなかった京方は狼狽し、藤原秀康を総大将として迎え撃つことになりました。京方は1万7,500騎を美濃国へ差し向けますが、美濃と尾張の国境の尾張川で兵力を分散して布陣する愚を犯しました。

6月5日武田信光・小笠原長清率いる東山道軍5万騎は大井戸渡に布陣する大内惟信率いる京方2,000騎を撃破し、藤原秀康と三浦胤義は支えきれないとみて早々に退却します。

6日に主力の泰時、時房の率いる東海道軍10万騎が尾張川を渡河し、墨俣の陣に攻めかかった時にはもぬけの殻で、山田重忠だけが杭瀬川で奮戦しますが京方は総崩れになります。北条朝時率いる北陸道軍4万騎も砺波山で京方を撃破し、加賀国に乱入して京を目指しました。

京方が見込んでいた鎌倉方御家人の幕府からの離反はなく、予想外の防禦戦を強いられた京方は都周辺の兵力を確保していたものの、西国の武士は参戦する前に勝敗が決してしまうことになりました。

美濃・尾張の敗報で、上皇は自ら武装して比叡山に登り僧兵の協力を求めますが、それまでの上皇の寺社抑制策が災いして拒否され、京方は残る全兵力で宇治・瀬田に布陣して宇治川で幕府軍を防ぐことにしました。

6月13日京方は宇治川の橋を落として防戦します。幕府軍は豪雨による増水のため攻めあぐねましたが翌14日に佐々木信綱を先頭に敵前渡河し、敵陣の突破に成功しました。京方は潰走して14日夜には幕府軍が京へなだれ込み、寺社や京方の公家・武士の屋敷に火を放ち略奪暴行を働きました。

「承久記」によると敗走した京方の藤原秀康、三浦胤義、山田重忠は最後の一戦をと御所に駆けつけますが、上皇は門を固く閉じて彼らを追い返し、山田重忠は「大臆病の君に騙られた」と門を叩き憤慨しました。

後鳥羽上皇は幕府軍に使者を送り、この度の乱は謀臣の企てであったとして義時追討の院宣を取り消し、藤原秀康、三浦胤義らの逮捕を命じる院宣を下します。上皇に見捨てられた京方の武士は東寺に立て篭って抵抗しました。

三浦義村がこれを攻めて藤原秀康、山田重忠は敗走し、三浦胤義は奮戦して自害しました。その後山田重忠も落ち延びた先で自害し、藤原秀康は幕府軍の捕虜となりました。

7月首謀者である後鳥羽上皇は隠岐島、順徳上皇は佐渡島に配流されました。討幕計画に反対していた土御門上皇も自ら望んで土佐国へ流され、後鳥羽上皇の皇子の雅成親王、頼仁親王もそれぞれ但馬国、備前国へ流されました。仲恭天皇が廃され、後堀河天皇が即位します。

後鳥羽上皇に拘束されていた親幕派の西園寺公経が内大臣に任じられ、幕府の意向を受けて朝廷を主導することになります。後鳥羽上皇の膨大な荘園群は没収されて行助法親王(後堀河天皇の父)に与えられましたが、その支配権は幕府が握っていました。

討幕計画に参加した上皇方の一条信能らの公卿は鎌倉に送られる途上で次々に処刑され、坊門忠信らの院近臣も各地への流罪や謹慎処分になりました。藤原秀康、藤原秀澄、後藤基清、佐々木経高、河野通信、大江親広ら御家人を含む京方の武士が多数粛清、追放されます。

幕府軍の総大将の泰時、時房は京の六波羅に滞在し、朝廷の監視や西国武士を統率します。朝廷は京都守護に代って新たに設置された六波羅探題の監視を受けることになり、幕府の統制が強化されました。

西国での京方の公家、武士の所領3,000か所が没収されて戦功があった幕府方の御家人に分け与えられ、執権北条氏と御家人との信頼関係が強まって多くの御家人が西国に移り住み、幕府の支配が強く及ぶようになります。

幕府は皇位継承も管理するようになり、朝廷は幕府をはばかって細大もらさず幕府に伺いを立てることになりました。承久の乱は鎌倉と京都の二元政治を終わらせ本格的な武家政権を確立しました。

承久の乱の翌年に生まれた日蓮は、この時の朝廷には既に国家を統治する力がなく「王法すでに尽ぬ」と解しました。古代の支配者であった天皇は律令制の崩壊とともに中世以降政治上の実権を失います。

政治の実権を握った各時代の武家政権は自らの権威づけに朝廷を利用したため、朝廷は権威の象徴として永らえましたが、人民が国家の支配者として朝廷を実感することはありませんでした。明治維新も下級武士のクーデターであったため、幕藩体制に代わる政治体制を築き上げるには天皇を絶対的な支配者と位置付けることが必要でした。

古代の支配者は権威の象徴として人民に元号を使用させましたが、後醍醐天皇一代で文保・元応・元亨・正中・嘉暦・元徳・元弘・建武・延元と9回も改元されるようでは、十干十二支の六十周年の紀年法で事足りていた人民の日常には、元号はまったく無縁の存在でした。