多くの皆さんが〈兜(かぶと)づくり〉のブログを見ていただいているので、あとから見ていただいている皆さんのために、ここに再掲載することにしました。子どもたちと一緒に作ってかぶって遊びましょう。

最後には、作り方を色紙でも紹介しています。

5月5日は子どもの日です。連休の最終日で子どもたちが元気に遊ぶ様子が目に浮かびますね。兜(かぶと)は子どもの日には欠かせないアイテムです。私の小学校3年生の孫が、昨年のひな祭りが過ぎるとすぐFaceTimeで「おじいちゃん、かぶとの作り方を教えて~!」と連絡してきました。早速、その場で作ってみたところです。目を描いて「金魚になっちゃった!」と喜んで見せてくれました。兜を横から見ると”つの”が”ひれ”になって、金魚のように見えました。

妹の保育園児はチューリップ組(4才)ですが、一人ひとり兜を教わりながら作れたそうです。誰にも作れそうですね。

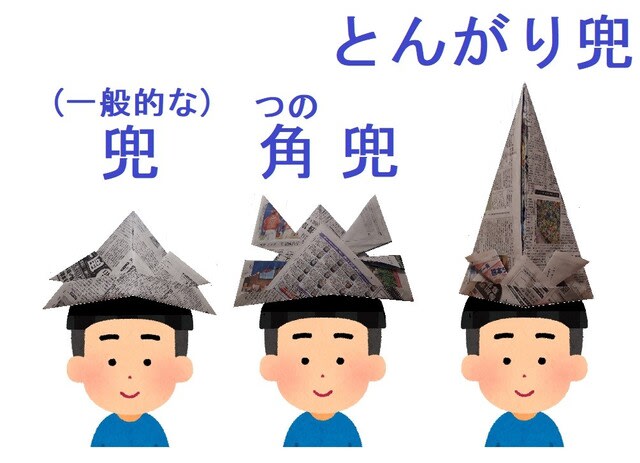

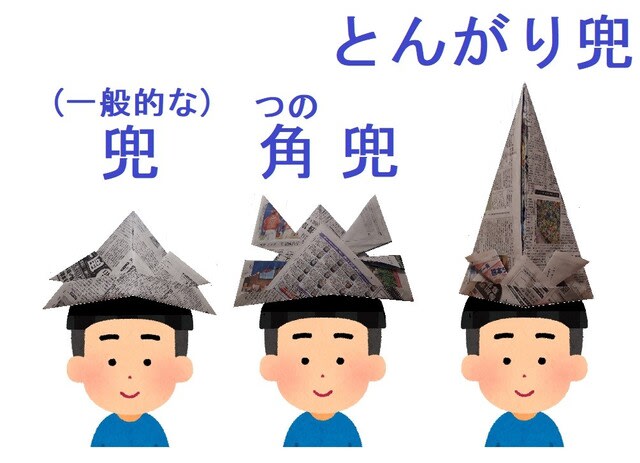

これが新聞で作った3種の兜です。(一般的な)兜、角(つの)兜、とんがり兜です。

かぶるとこんな感じです。

私の孫のように、作り方を教えてあげるのもいいですよ。

では、作ってみましょう。

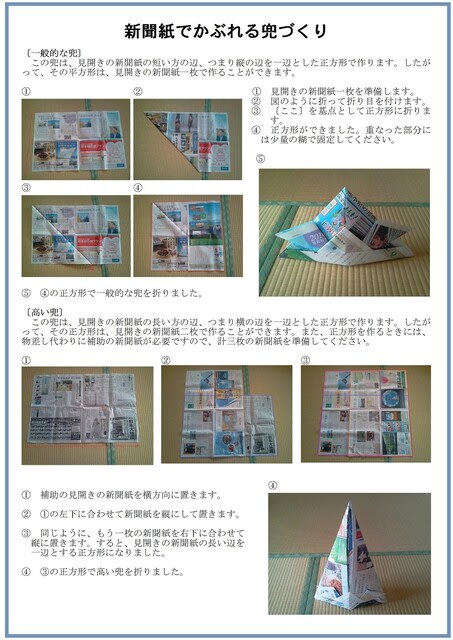

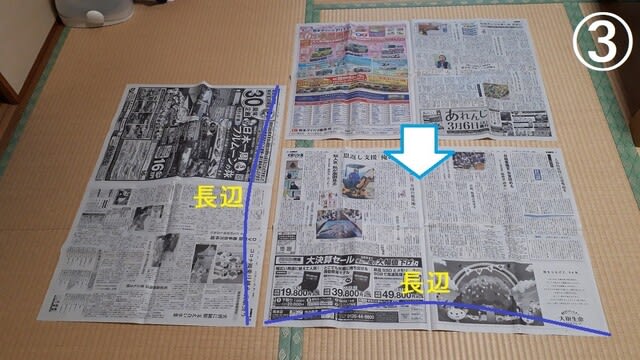

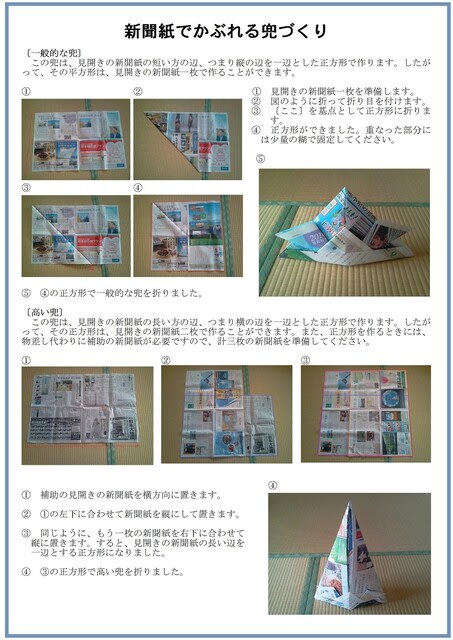

新聞紙は2面で1枚になっているものを用意してください。その新聞の長い方の辺を“長辺”、短い方の辺を“短辺”と表現します。

3種の兜は正方形の形から作ります。

妹の保育園児はチューリップ組(4才)ですが、一人ひとり兜を教わりながら作れたそうです。誰にも作れそうですね。

これが新聞で作った3種の兜です。(一般的な)兜、角(つの)兜、とんがり兜です。

かぶるとこんな感じです。

私の孫のように、作り方を教えてあげるのもいいですよ。

では、作ってみましょう。

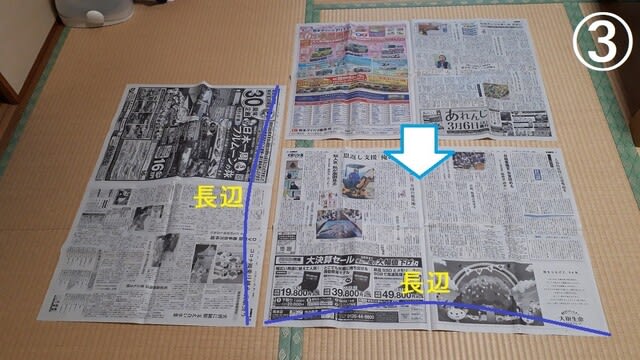

新聞紙は2面で1枚になっているものを用意してください。その新聞の長い方の辺を“長辺”、短い方の辺を“短辺”と表現します。

3種の兜は正方形の形から作ります。

短辺を一辺とする正方形からは(一般的な)兜と角(つの)兜ができます。ということはこの2つはそれぞれ新聞1枚で作れるということですね。

短辺を一辺とする正方形の作り方です。

角(かど)の両端の短辺と長辺を合せると、写真のように短辺の長さを長辺に移すことができます。

重なっていない長方形のところを三角の方に折り曲げて三角の部分を開くと、短辺を一辺とする正方形になります。

長辺を一辺とする正方形の作り方

2面で1枚になっている新聞紙を3枚用意してください。そのうち2枚で長辺を一辺とする正方形を作ります。もう1枚は長辺の長さの比較に並べます。

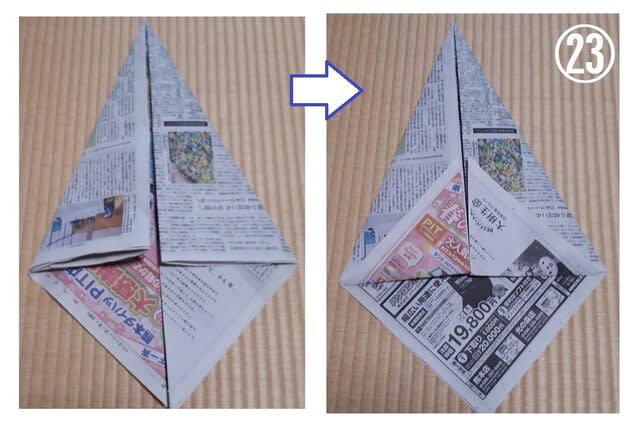

右側上の新聞を下にずらして長辺を一辺とした正方形を作ります。重なったところにノリを付けて接着します。

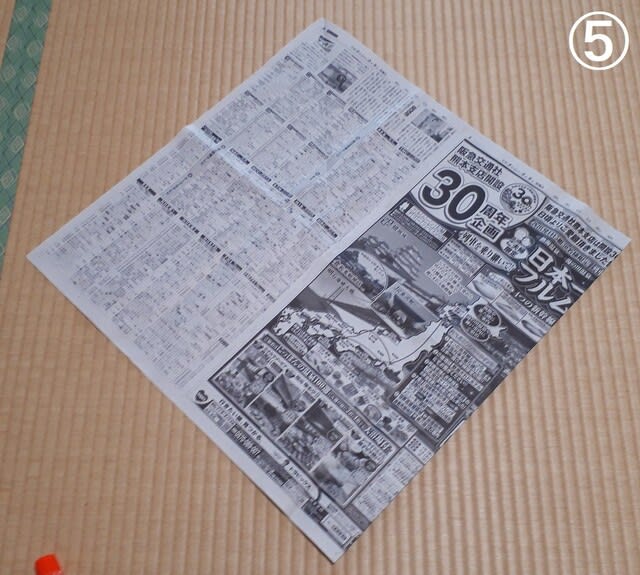

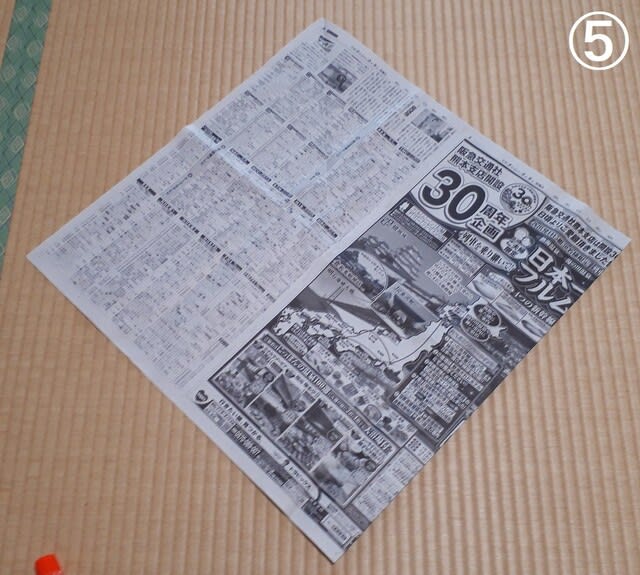

これで正方形の新聞ができました。これから兜を作ります。

作り方

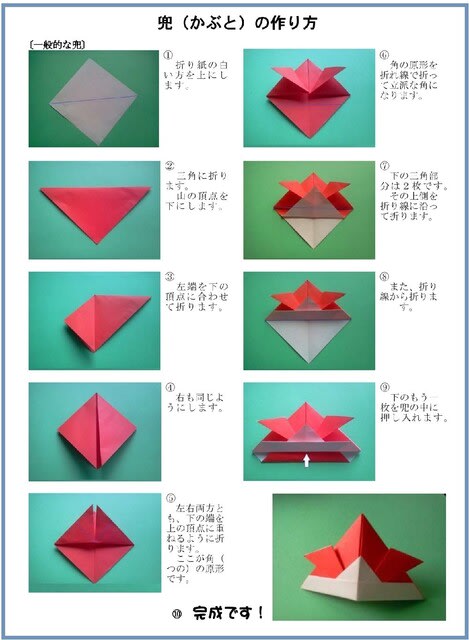

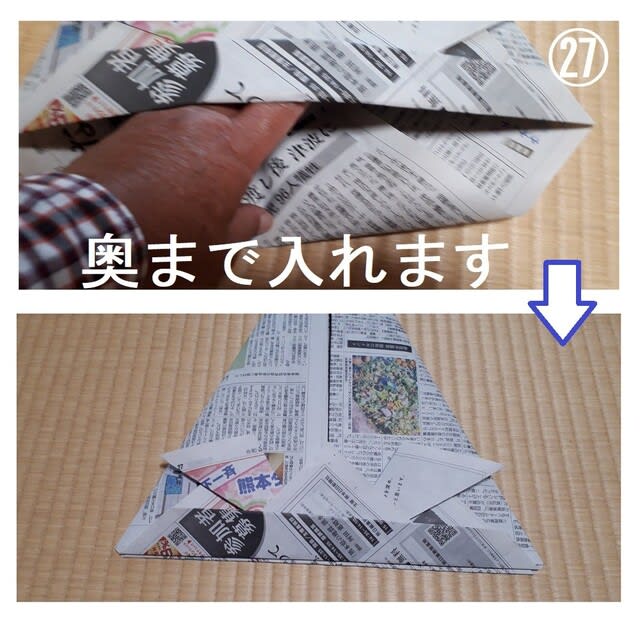

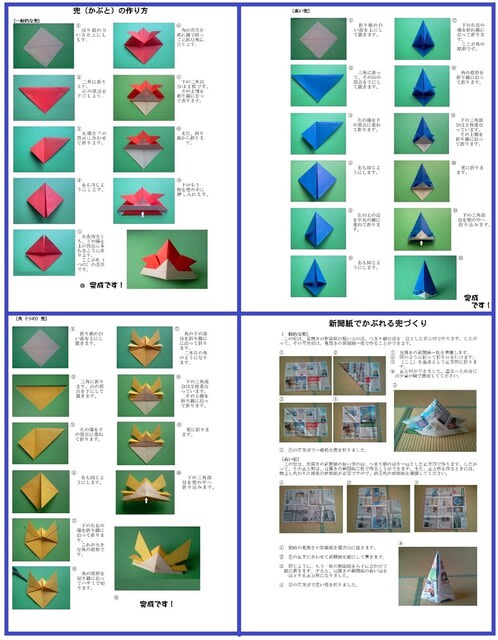

【(一般的な)兜】

新聞の短辺を一辺とする正方形を用意します。

三角に折ります。しっかり角を合せます。

両角を直角の角に合せるように折ります。

両方の折り下げた三角形の半分を折り上げます。

次の写真のように折り曲げて、角(つの)を作ります。

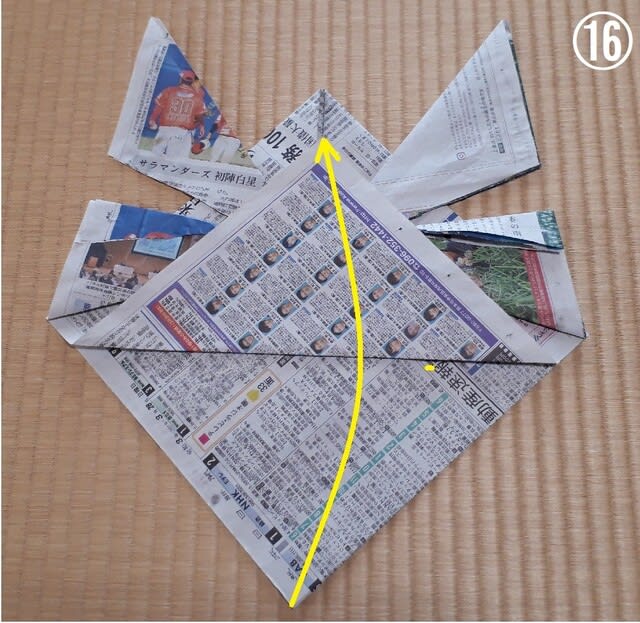

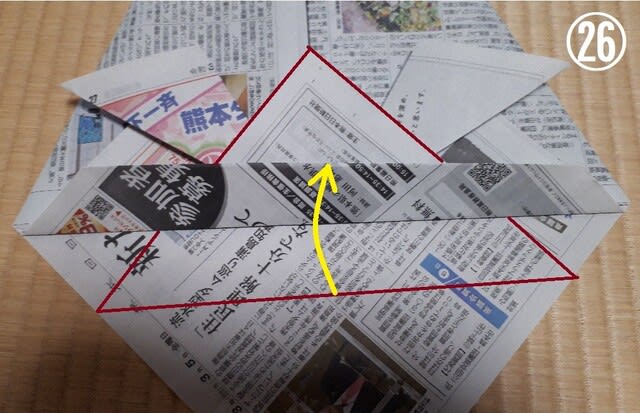

下の三角は2枚からできています。その上の一枚を写真のように折り上げます。

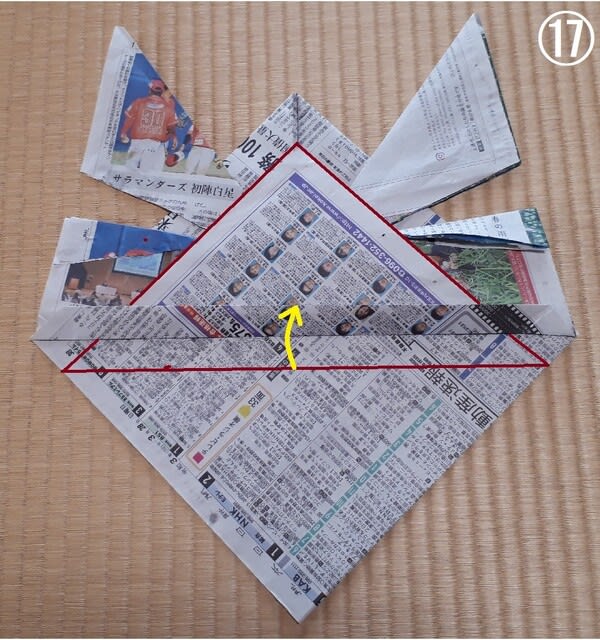

さらに、両角を結ぶ線を折り目として折り上げます。

下の三角を兜部分の隙間(すきま)に差し入れます。

奥まで入れてください。

(一般的な)兜の完成です。

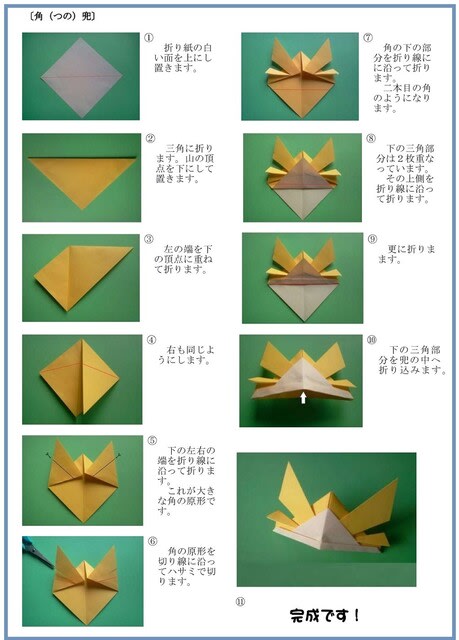

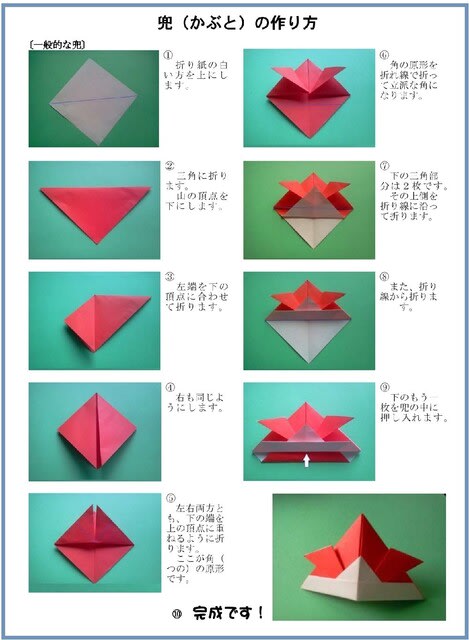

【角(つの)兜】

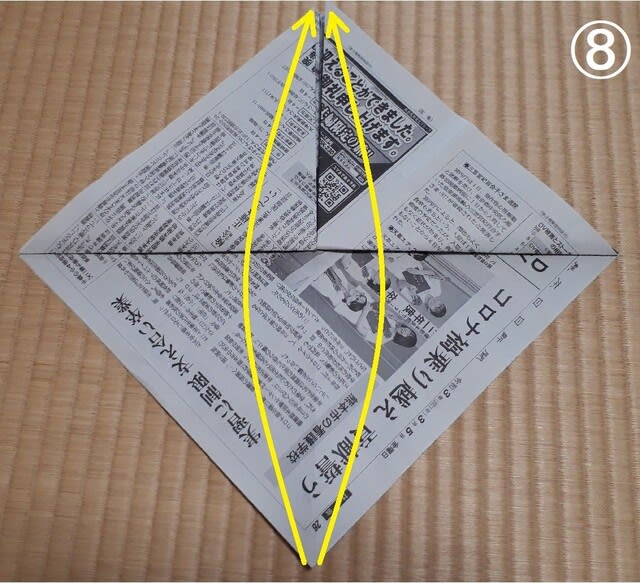

写真番号⑦までは【(一般的な)兜】と一緒です。その続きからです。

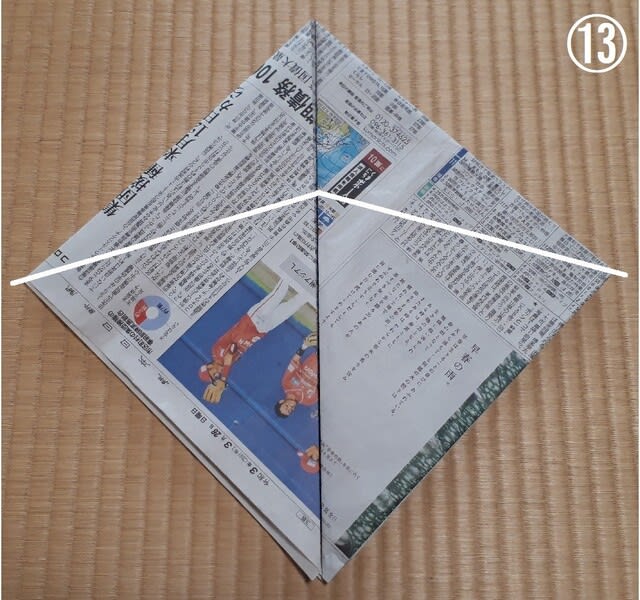

次の写真の“線”は折り目です。

折り目のように、少し斜め上に折り上げてください。

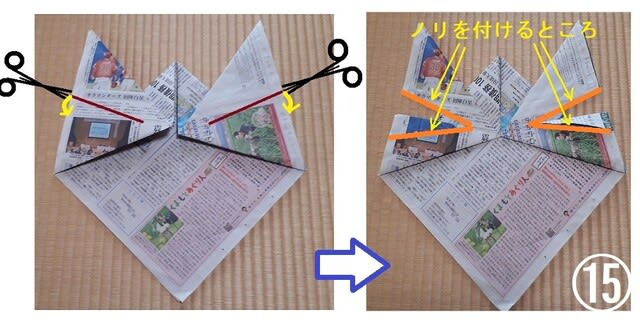

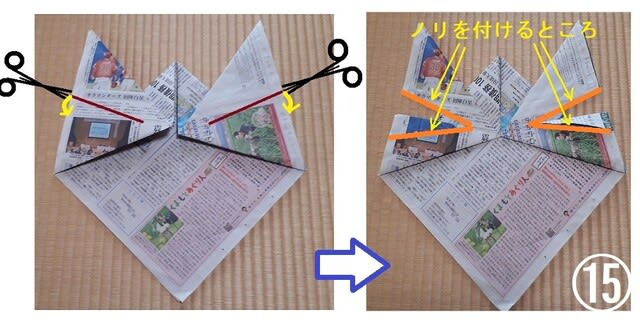

左右の尖(とが)った角(かど)が角(つの)になるように、ちょっと下をハサミで切って、その下部分を折り曲げます。切れ目にノリを付けて、切れ目がきれいになるよう接着します。

その後は、【(一般的な)兜】の作り方の写真番号⑩からと同じです。

角(つの)兜の完成です。

いかがですか。

ちょっと角の部分が折れ曲がっていませんか?私の作ったものも新聞では柔らかすぎてフニャっとまがってしまいました。そこで次のように割り箸を角に入れてやるとピシッとカッコよくなります。

最後の仕上げに、割り箸やストローのようなものを差し入れてください。

【とんがり兜】

新聞紙の2面1枚の長辺を一辺とする正方形を用意してください。

まず、三角に折ります。

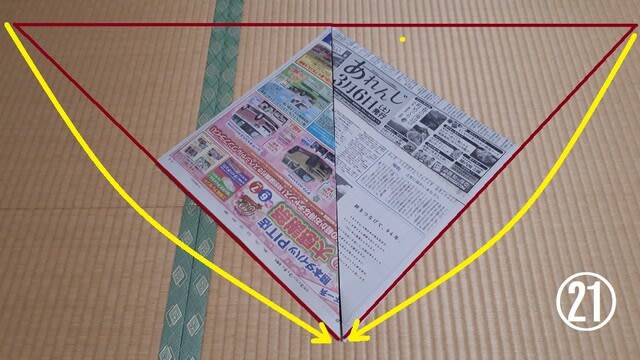

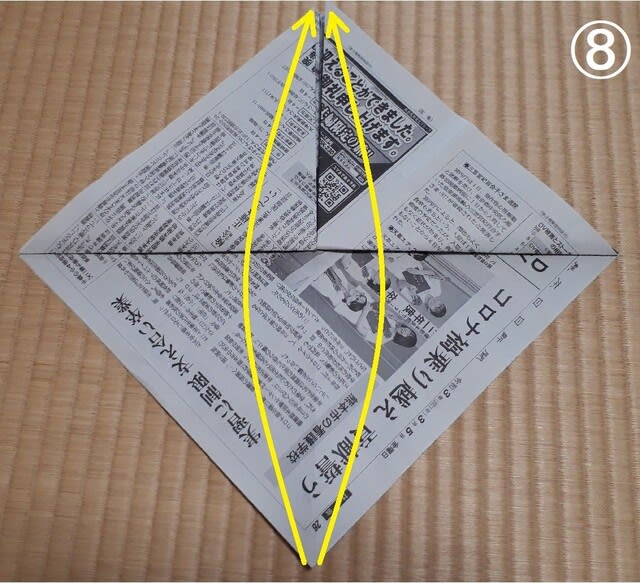

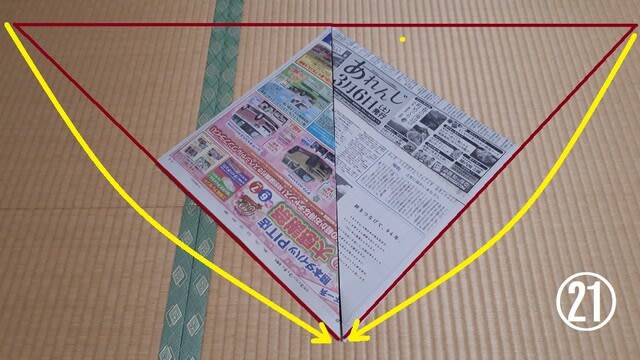

左右の角(かど)を、下の直角の角(かど)に合せるように折ります。

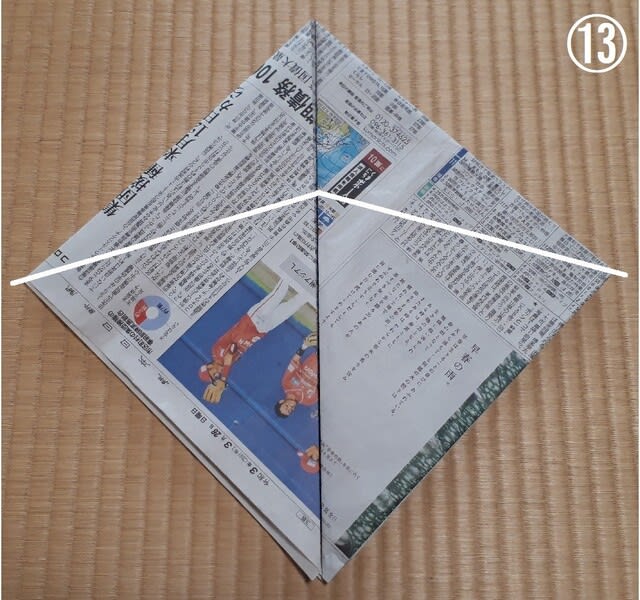

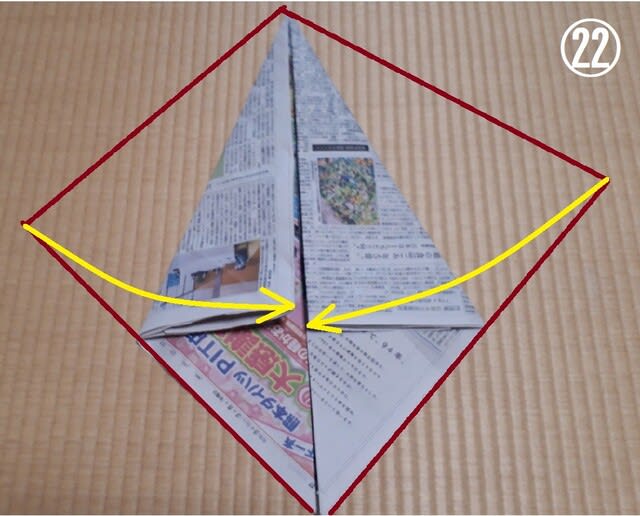

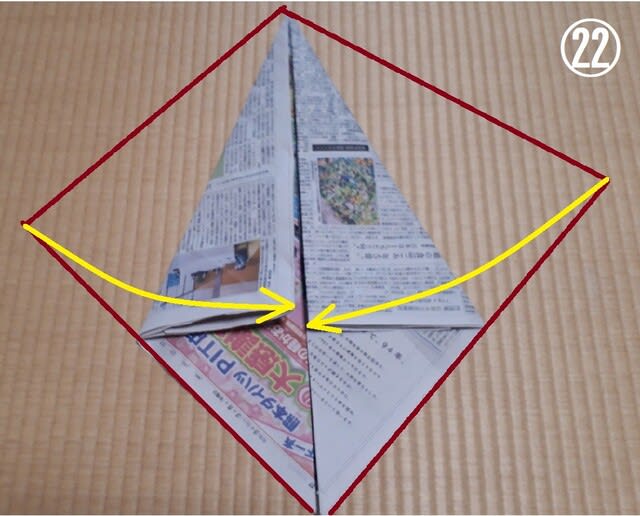

左右の上側の辺を、中央線に合せるように、左右から折ります。

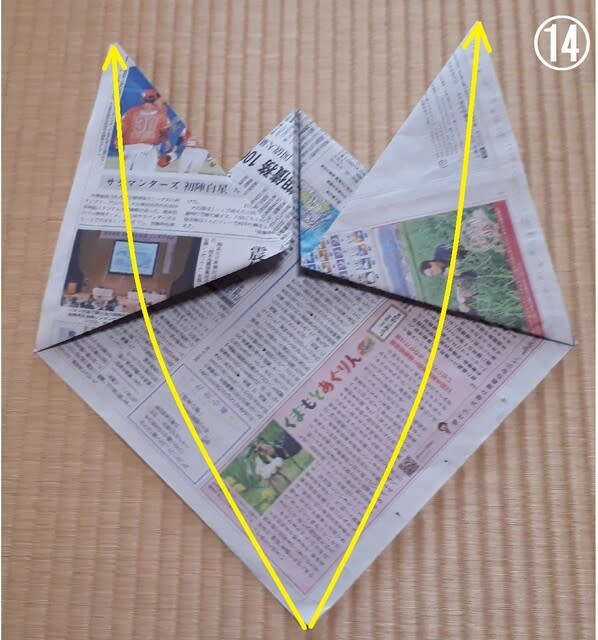

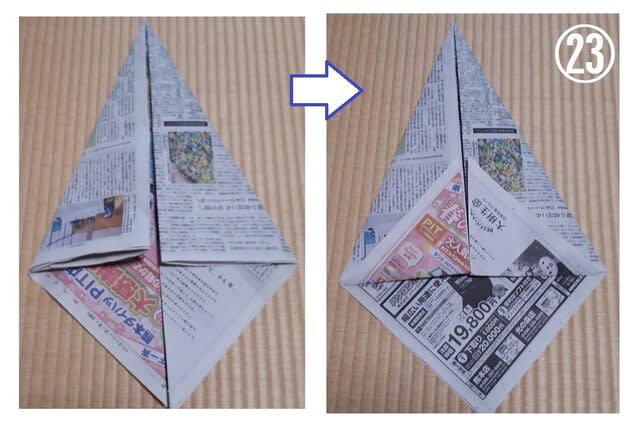

写真のように、左右の下側の三角形を折り上げます。

写真のように、折って小さな角を作ります。

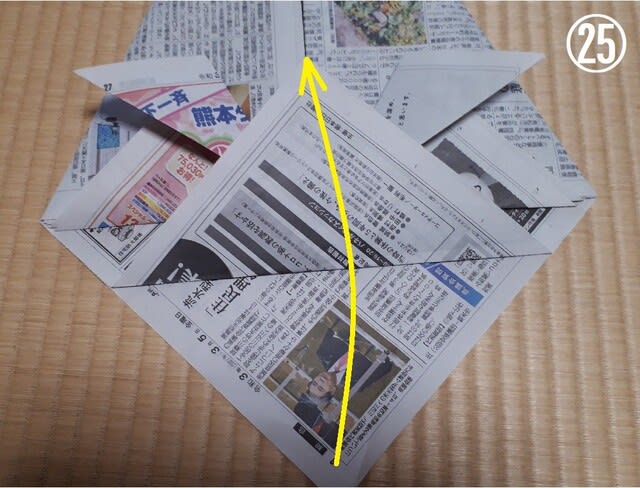

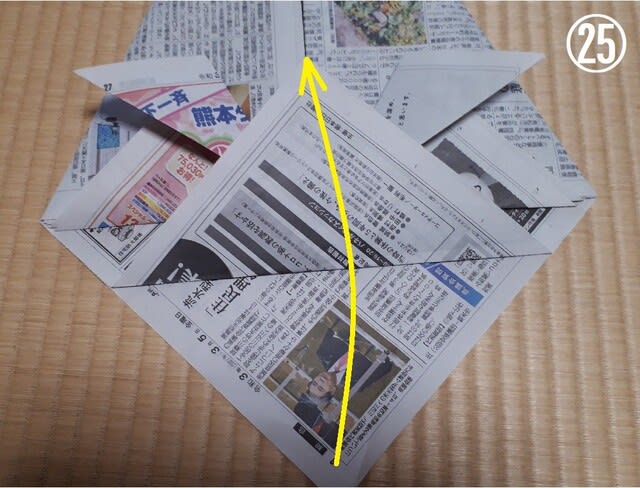

写真のように、下の2枚ある三角の上側1枚を折り上げます。

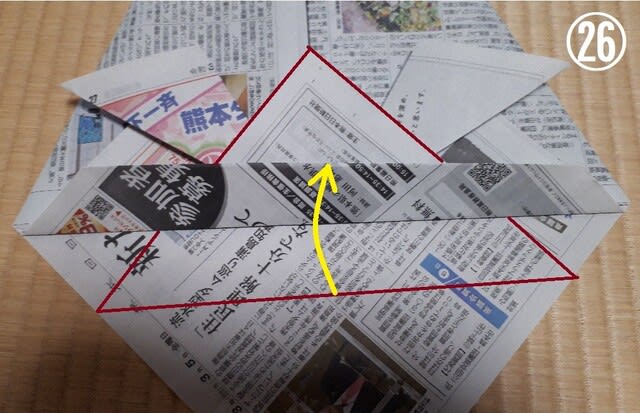

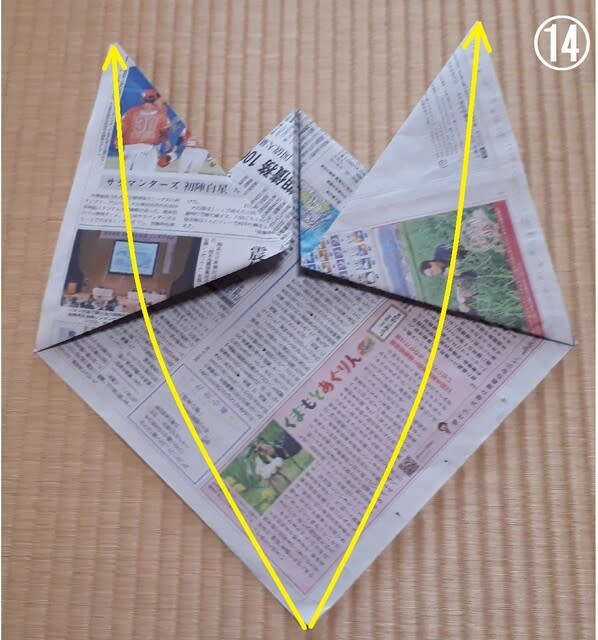

両角を結んだ線を折り目として折り上げます。

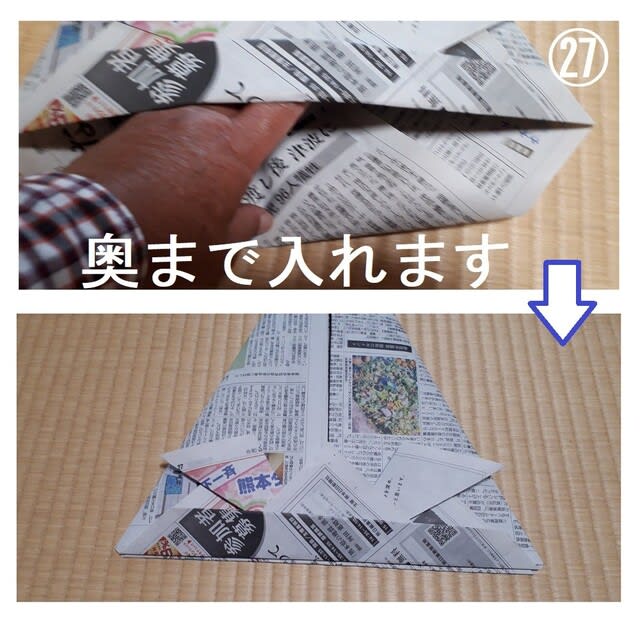

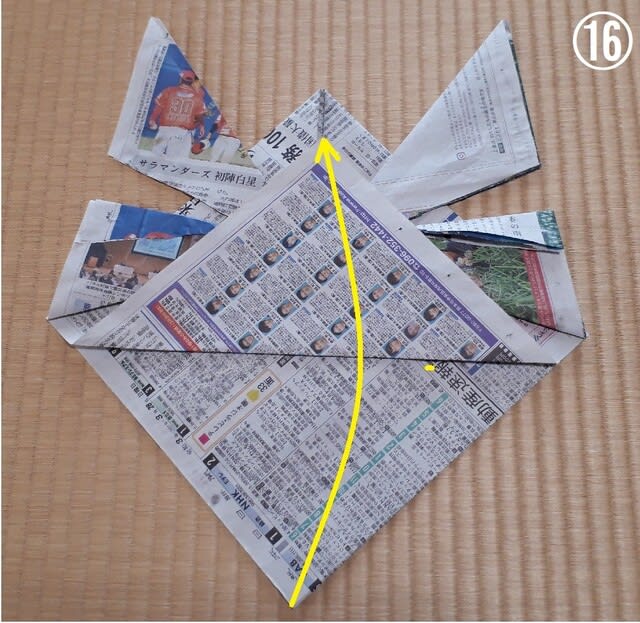

下の残った三角を兜部分の隙間(すきま)に入れていきます。

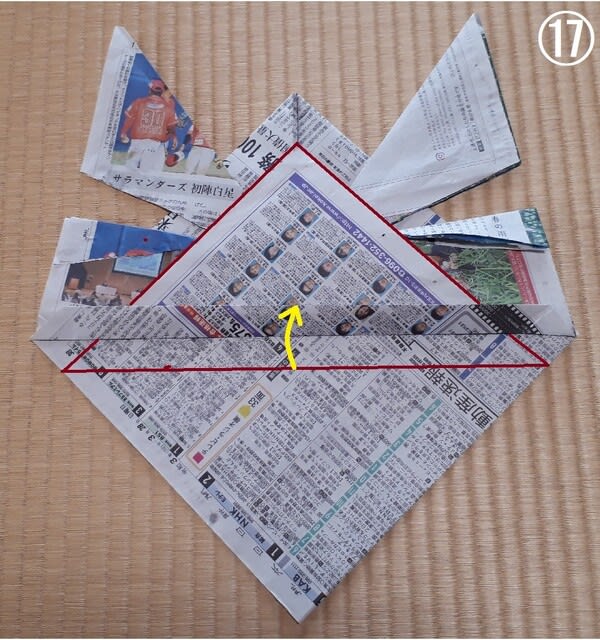

奥まで入れて完成です。

再掲

兜の完成です。

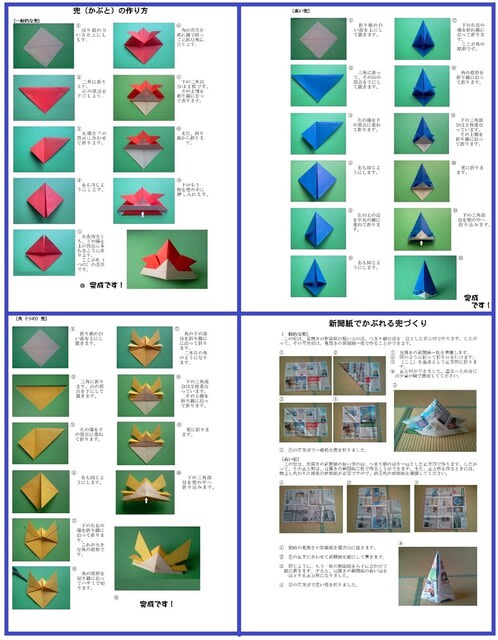

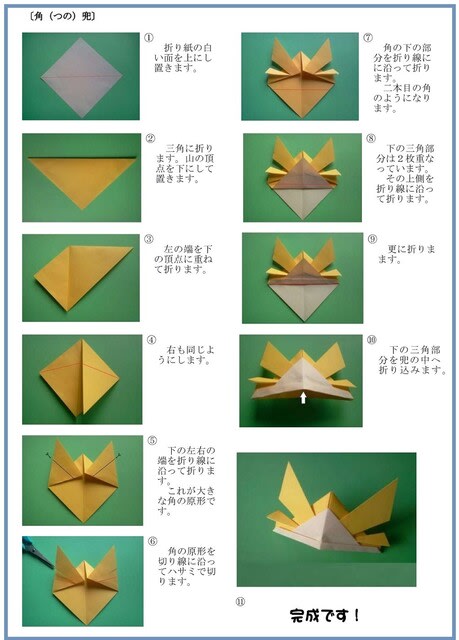

作り方をまとめました。

この縮小の〔つくり方〕の写真をタップするとpdfファイルがダウンロードできます。

読んでいただいた皆さんから、子どもたちに作ってやったり、一緒に作ったりと楽しむことができますね。

長辺を一辺とする正方形からはとんがり兜ができます。つまり新聞紙2枚で作れます。

短辺を一辺とする正方形の作り方です。

角(かど)の両端の短辺と長辺を合せると、写真のように短辺の長さを長辺に移すことができます。

重なっていない長方形のところを三角の方に折り曲げて三角の部分を開くと、短辺を一辺とする正方形になります。

長辺を一辺とする正方形の作り方

2面で1枚になっている新聞紙を3枚用意してください。そのうち2枚で長辺を一辺とする正方形を作ります。もう1枚は長辺の長さの比較に並べます。

右側上の新聞を下にずらして長辺を一辺とした正方形を作ります。重なったところにノリを付けて接着します。

これで正方形の新聞ができました。これから兜を作ります。

作り方

【(一般的な)兜】

新聞の短辺を一辺とする正方形を用意します。

三角に折ります。しっかり角を合せます。

両角を直角の角に合せるように折ります。

両方の折り下げた三角形の半分を折り上げます。

次の写真のように折り曲げて、角(つの)を作ります。

下の三角は2枚からできています。その上の一枚を写真のように折り上げます。

さらに、両角を結ぶ線を折り目として折り上げます。

下の三角を兜部分の隙間(すきま)に差し入れます。

奥まで入れてください。

(一般的な)兜の完成です。

【角(つの)兜】

写真番号⑦までは【(一般的な)兜】と一緒です。その続きからです。

次の写真の“線”は折り目です。

折り目のように、少し斜め上に折り上げてください。

左右の尖(とが)った角(かど)が角(つの)になるように、ちょっと下をハサミで切って、その下部分を折り曲げます。切れ目にノリを付けて、切れ目がきれいになるよう接着します。

その後は、【(一般的な)兜】の作り方の写真番号⑩からと同じです。

角(つの)兜の完成です。

いかがですか。

ちょっと角の部分が折れ曲がっていませんか?私の作ったものも新聞では柔らかすぎてフニャっとまがってしまいました。そこで次のように割り箸を角に入れてやるとピシッとカッコよくなります。

最後の仕上げに、割り箸やストローのようなものを差し入れてください。

【とんがり兜】

新聞紙の2面1枚の長辺を一辺とする正方形を用意してください。

まず、三角に折ります。

左右の角(かど)を、下の直角の角(かど)に合せるように折ります。

左右の上側の辺を、中央線に合せるように、左右から折ります。

写真のように、左右の下側の三角形を折り上げます。

写真のように、折って小さな角を作ります。

写真のように、下の2枚ある三角の上側1枚を折り上げます。

両角を結んだ線を折り目として折り上げます。

下の残った三角を兜部分の隙間(すきま)に入れていきます。

奥まで入れて完成です。

再掲

兜の完成です。

作り方をまとめました。

この縮小の〔つくり方〕の写真をタップするとpdfファイルがダウンロードできます。

読んでいただいた皆さんから、子どもたちに作ってやったり、一緒に作ったりと楽しむことができますね。

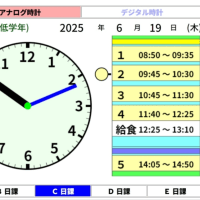

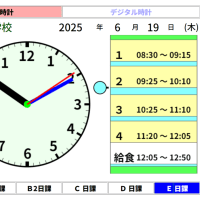

いつも楽しみにしていただいて申し訳ありません。今、さんすう支援ソフトや脳トレを作ることに一生懸命で、ものづくりに遠ざかっていました。それでも過去の投稿を見てくださる方が多くて再掲しました。最近見ている方に「紹介したい」という思いからです。

これから半分はモノ作りのほうも頑張ります。

コメントありがとうございました。

新聞紙の兜、小さい時よく父が作ってくれました。

二つ違いの妹と女の子同士で遊んだのが懐かしいです。

「学校支援プログラム」素晴らしいですね。

[いくつかな]やってみました。

最初100点取れなかったです。

頭の体操にいいですね。

この兜は五月節句の定番ですからぜひ作ってほしいですね。見ていただいて嬉しいです。

他にも色々見てやっていただいたんですね。特に学校支援プログラムは、まだ学校には提供していないので、使った感想を聞きたいと思っていました。ありがとうございます。

連休明けには本年度初めての学校支援にでかけますので、先生方に見て使ってもらいたいと思っています。

こんな風にしたらと言うのがあったら教えてください。連休中に修正したいと思います。ありがとうございました。

今、音が出るように修正中です。