夢と散ったコンクール全国出場、それでも最高の仲間に「イエイ!」(奏でるコトバ、響くココロ)

2019年12月11日22時00分

出会いは成長の種 近畿大学付属高校

永遠に続くように思えた「高校生活」という日常も、「部活」の時間も、気づけば残りわずかになっている。その始まりはどんなきっかけで、どんな決断があったのだろうか? もし、もう一度そのときに戻れるなら、今度はどんな決断をするだろうか?

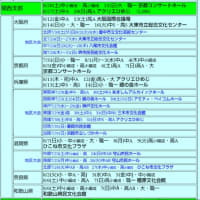

全日本吹奏楽コンクール全国大会に過去2回出場し、毎年2月に東京で開催されるシンフォニックジャズ&ポップスコンテスト全国大会では2016年から3年連続で総合グランプリに輝いた近畿大学付属高校吹奏楽部。2019年度の主将(部長)を務めるのはクラリネットパートの3年生、「トモリン」こと小阪友萌(こさか・とも)だ。

トモリンのきっかけと決断は中学2年のときだった。3月下旬に観(み)にいった近大付属の定期演奏会で、その演奏やパフォーマンスの虜(とりこ)になった。ホールから家まで、興奮が収まらなかった。特にキラキラしたポップスの演奏が心に残った。

「こんな感動したの初めてや! 私も近高に入りたい!」

中学校の吹奏楽部はコンクールでは地区大会止まりだったが、思い切って近大付属に飛び込むことに決めた。

その中学の部活を引退するとき、顧問の先生が一つのコトバを贈ってくれた。

「出会いは成長の種」

先生は「いろいろな人と出会って、それを成長の原動力に変えていきなさい」と教えてくれたのだ。

強豪校の部活は厳しいイメージがあったが、近大付属吹奏楽部はアットホームな雰囲気ですぐになじめた。トモリンを含めてクラスではおとなしいが、部活に来るといきいきとする部員が多かった。

「ここは本当の自分を出せる場所や!」

トモリンはそう思い、部活に夢中になっていった。きっと、ここには「成長の種」がある!

♪

今でこそ「ポップスの近大付属」と言われているが、本格的にポップスに力を入れるようになったのは、全日本吹奏楽コンクール全国大会への初出場を果たした2012年以降だ。

吹奏楽部は外部講師の小谷康夫(大阪交響楽団首席ティンパニ奏者)が指導・指揮をしている。もともとジャズが好きで、作曲家の故真島俊夫がシンフォニックジャズ&ポップスコンテスト全国大会を立ち上げた際、「これはうちのためのコンテストだ!」と直観。2013年2月に開催された第1回から参加し、第4回で初めて総合グランプリを獲得した。

ポップスの練習をするとき、部員たちは小谷の指示に対して「はい!」ではなく「イエイ!」と答える。ソリストが良い演奏をすると「イエイ!」「ナイスプレイ!」とたたえ、ミスをしたときは「ドンマイ!」と声をかける。「はい」が「イエイ」にかわるだけで、ポップスに合った明るい雰囲気になる。

トモリンはそんな風習を「面白いな」と思いながら練習に参加した。一般的な吹奏楽曲とポップスでは奏法が違うところがあるが、先輩たちの吹き方をまねて習得していった。

難しかったのは、演奏中の体の動きだ。ポップスならではのノリがわからず、ぎこちない動きしかできなかった。

タブレットで演奏中の自分の姿を動画で撮影してみた。すると、思っているほど自分が動けていないことに気づいた。

「恥ずかしがらずに、もっと思い切って動いてみよ!」

あわせて「ポップスらしい身のこなし」を自分なりに研究した。

高校1年の2月にあった第6回シンフォニックジャズ&ポップスコンテストまでには、どうにかポップスの動きができるようになった。大会では近大付属は3年連続の総合グランプリを獲得。夢のような経験だった。

♪

今年、トモリンは主将として高校生活最後の1年を迎えた。部員数は年々増え、初の3ケタ、113人での活動となった。

吹奏楽部にとっては全日本吹奏楽コンクール全国大会出場は目標の一つ。近大付属は2013年を最後に、あと一歩というところで全国大会出場を逃してきた。今年は自由曲に西村朗作曲《秘儀Ⅶ「不死鳥」》を選び、勝負に出た。

ポップスで培ったリズム感や一体感を生かしながら音楽づくりを進めた。全国大会出場をかけた8月下旬の関西大会前には、「これで全国に行けなかったら、いつ行くんや!」とみんなが思えるほどに仕上げることができた。

今年はコンクールメンバーは「フェニーチェ(イタリア語で「不死鳥」)」、そうでないメンバーは「フォティア(ギリシャ語で「炎」)」というチーム名で活動した。別々に練習することが多かったが、大会前にフォティアがフェニーチェのために歌を贈り、一人ひとりに手作りのお守りもプレゼントした。トモリンは感激して泣いた。

「フォティアの思いも背負って今年こそ絶対に全国へ行こう!」

フェニーチェの55人は気持ちを高め、本番に臨んだ。そして、何も思い残すことはないほど納得の演奏ができた。

だが、表彰式で発表された関西代表3校の中に近大付属の名前はなかった。代表としてステージに出ていたトモリンは、表彰式が終わると泣きじゃくった。

「何がいけなかったんやろ……、何が足りなかったんやろ……」

トモリンは何度も自分にそう問いかけたが、答えはわからなかった。すると、小谷が言った。

「最高の演奏やった。自信を持てよ」

トモリンは思った。

「先生の言うとおりや。自分たちにとって最高の演奏やった――、それは否定しなくていいんや!」

課題曲と自由曲にじっくり取り組みながら、仲間との友情も深めることができた。ともに笑い、ともに泣き、吹奏楽の熱い青春を過ごした。そして、最高の演奏をした。いけないところも、足りないところもない! 「イエイ!」と言える演奏だった。

全国大会出場という目標は果たせなかったが、自分たちの活動も音楽も間違いではなかった――トモリンはそう思えた。

♪

トモリンたちには次の目標がある。シンフォニックジャズ&ポップスコンテスト全国大会だ。

2018年までの3年連続総合グランプリ受賞によって2019年は招待演奏だったが、20年2月の大会では再び全国の頂点を目指す。演奏するのは本多俊之作曲の課題曲《ウイングズ・オブ・ザ・ウインド》、自由曲はチック・コリアの名曲《スペイン》だ。

大会の先、3月30日には定期演奏会がある。高校生活の集大成となるコンサートだ。

すでに多くの高校では3年生部員は引退し、受験勉強に没頭したり、残された高校生活を謳歌(おうか)したりしている。近大付属でも、吹奏楽部員以外はそうだ。

トモリンにも「引退ライフ」や「JKっぽい生活」を送ってみたかった、という思いはある。しかし、やはり最後まで吹奏楽部員であり続けるほうがいい。そう思わせてくれたのは、ここまで苦楽をともにしてきた仲間たちと先生だ。

「出会いは成長の種」

改めてそのコトバを思い出す。吹奏楽を通じて出会ったすべての人たちが自分を成長させてくれた。

もし、もう一度高校生活をやり直せるとしても、自分は近大付属の吹奏楽部で3年間を過ごしたい。もし、近大付属に行くことを選んだ中学時代の自分に会えるなら、「その決断は間違ってへんよ」と伝えてあげたい。

最後の最後まで部活をやり切る。そして、自分が過ごした高校生活に「イエイ!」と言おう。(敬称略)

近畿大学付属高吹奏楽部の小阪友萌さんと「コトバ」=大阪府東大阪市、オザワ部長撮影

近畿大学付属高吹奏楽部の小阪友萌さんと「コトバ」=大阪府東大阪市、オザワ部長撮影

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます