要石(かなめいし 鹿島神社 三の丸1-6-4弘道館)

勧請(かんじょう)した鹿島神宮にある要石を念頭に置いて作られたものなのでしょう。「行末(ゆくすえ)も ふみなたがへそ蜻島(あきづしま) 大和の道ぞ要(かなめ)なりける」(将来も道を踏み違えるな 古くからの日本の道がかなめである、といった意味のようです)という徳川斉昭作・書の和歌が石碑に彫られているそうです。

岩樋(いわひ 水道歴史資料室 田野町字楮原1662-14楮川浄水場内管理本館2F)

総延長10kmに及ぶという、徳川光圀が開通させた笠原水道につかわれた岩樋です。偕楽園がある台地下にあった凝灰質砂岩(ぎょうかいしつさがん)でつくられたそうです。

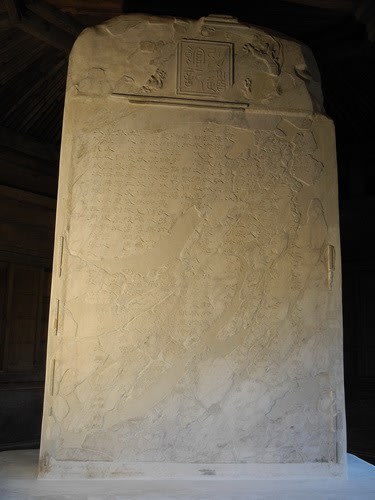

弘道館碑(八卦堂 三の丸1-6-4弘道館)

水戸藩領内だった常陸太田市真弓山でとれる寒水石でつくられた弘道館碑です。文章を作ったのは藤田東湖等で、書いたのは斉昭だそうです。3.15地震で被害を受けましたが、かなり復元されたようです。

水戸殉難志士之墓(常磐共同墓地 松本町13-33)

回天神社周辺にある墓碑群です。これらは、天狗党に加わった志士たちの墓だそうで、大正3年にたてられたそうです。その後、安政の大獄以後の殉難者を加えた人たちを慰霊する回天神社が昭和44年に建てられたそうです。

石蔵(小泉町 国道245号線JAガソリンスタンド近く)

水戸では、蔵というと火災に強い石製が主流のようです。農村部を歩くとよく目に入ってきますが、ほとんどは産地が近かったせいでしょうか、大谷石のようです。ただ、石蔵が普及したのは明治以降なのでしょう。写真は農協の倉庫だったらしく、数十坪はあるらしい大きな建物です。