(このファイルは記事を音声で解説したものです。クリックするとしばらくして再生します。音が小さいときにはマイクの音量を上げてください。)

日本の大人、親として、今後の原子力の安全について真剣に考えなければならない。その一つが秋に発足すると言われている原子力規制委員会の概念と人選である.これについて「まあまあ、なあなあ」ではまた事故が起こり、子供達が被曝する.

まず、第一に、原子力規制委員会と言われる組織ができるのは、これまで原子力は「原子力委員会」と「原子力安全委員会」の2つがあって、それぞれ「推進」と「規制」を担当し、その事によって日本の原子力の推進と抑制を守ることが国民の合意だったことを確認しなければならない。

しかし、今は事故が起こったあとです。事故が起こったと言うことは「システムは万全だったのか、システムに問題があったのか」というだ。私は「ひ弱で御用学者になった東大教授と、組織的に完璧な防御網を持つ官僚」の組み合わせに原因があり、システムではないと考えている。

あるとき、私がさっぱり改善されない原子力の安全について原子力安全委員長に話しに行ったときだ。「武田先生、周りを官僚に取り囲まれていて身動きがとれないのですよ」と言う。原子力関係者で原子力安全委員会を作っていたことも問題ではあるが、ほとんどの判断が官僚によってなされていたことが最大の問題である。

さらに「勲章」と「老後」の問題がある。東大教授は順調にいけば退官後、適当なところに再就職し、さらに勲章をもらえる.だから55才ぐらいを過ぎると「元気な東大教授」は絶滅する.あとを考えるからだ.だから官僚に逆らって評判を落とすとそれで自分の後半生は終わりである.

残念なことに、わたしは日本の官僚で「原発を安全に動かしたい」ということを第一に考えている人に会ったことはない。「原発は安全の方が良いが、国民はどうせ理解しないから、国民やマスコミが理解する範囲を最優先しなければならない」と確信している.だから「危険だからここを直すべきだ」という意見が出ると、「今更、そんなところを直したら今まで危険だったと言われる」と言うことになり、「非常時の訓練をするべきだ」というと「非常時が起こると勘ぐられる」というアウトローの人がいう類いの反論が来る.

つまり、原子力を安全に進めるためには、

1)ひ弱な御用学者を登用しないこと、

2)安全委員を選ぶときのプロセスを透明にすること、

3)官僚支配の構造を打破すること、

が国民の安全を守ることになる。

でも、福島原発事故の後になっても、このような議論がほとんどなされないまま、原子力規制委員会というのが新しくできることになっている。もし、新しい組織を作るなら、委員長や委員には「ひ弱な御用学者」ではなく、決定過程は「不透明な登用基準」でなく、さらに官僚が主導権を握らない組織にしなければ組織の名前を変えただけになる.

・・・・・・・・・

その点で、委員の候補として上がっている中村佳代子氏が福島で講演し「低線量被曝は問題ない」と発言したと報道されていることを国民として検討しなければならない。

彼女は日本アイソトープ協会に所属し、「低線量被曝(1年1ミリ)の規制」に深く関係している。アイソトープ協会は放射性物質を取り扱うビジネスをしているところで、規制値が厳しい方が取扱量が増えます.だから、今までも1年1ミリを厳しく守ってきた組織だ.

事故が起こらない前には低線量被曝を問題にして日本アイソトープ協会が扱う放射性物質の量を増やして商売をし、事故が起こると「低線量被曝など大丈夫」と豹変したとしたら、「ひ弱」どころか、専門家としての見識が疑われる。

さらに問題なのが「遵法精神」である。原子力の規制で重要なのは、

1)推進の立場で物を考えるのではなく、安全を第一とする、

2)規制と規制の精神を守る、

ということである。そして日本の規制の法規には「被曝はできるだけ減らすこと」と明記してある.原子力規制から言うと「低線量被曝」は避けるべきことなのだ。

もともと、原子力委員会に加えて原子力安全委員会を作ったのは、人間の脳の欠陥(自分が有利になるものが正しいと錯覚する)を補うためである。だから、原子力安全関係の委員は原子力を推進したら名誉を得たり、お金を得たりするのではなく、物理などを専門としているが、原子力には「やや批判的」な人材を登用しなければならない。

原子力を推進する側は理論的合理的に、批判的な人を説得できること、それで始めて原子力の安全が保たれる。その点では、昨日のブログで指摘したように、すでに現在の日本は「困難な問題を正面から議論する勇気と根気」を失っているように見える。「原子力の批判的な学者を使えば、原子力ができなくなる」(安全に自信と説得力がない)ということが原子力安全委員会を有名無実にした一つの原因でもある。

どんなに批判的な人でも、オープンで議論したら、理論的、合理的なものを反対するのは難しい。もしそれが学問的に判断できるものであればなおさらである。

中村さんが具体的に「違法行為(低線量被曝は気にする必要がない)」、「法規で退避を必要とするところに住んでいても良い」などということを教唆したかどうかは講演の詳細が不明だからわからないが、この際、国かご本人が講演の全記録を示し、「違法行為を教唆したり、法律の趣旨に反したりする意図がない」ことを公にしなければならないだろう。

国民は心の底から原子力の実施、福島方面の人の健康を心配しているし、それは事故を起こした日本人、日本の親の責務でもある.

(平成24年7月26日)

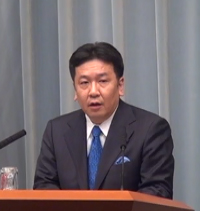

(会見者=枝野経済産業大臣)

(会見者=枝野経済産業大臣)