今回は、「染錦 扇面短冊文 角徳利」の紹介です。

これは、最近、ネットショップで購入したものです。

私は、原則として、写真だけからの判断では古伊万里を買わないことにしているのですが、最近では、なかなか、骨董市や古美術品交換会で気に入った古伊万里との出会いがないものですから、しびれを切らし、ついつい、ネットショップに目が行き、そこでたまたま気に入ったものに出会いましたので、買ってしまったわけです(~_~;)

それはともかく、この染錦の角徳利は、伊万里の輸出華やかなりし頃の享保(1716~1735)前後に作られたものと思われます。

普通、この手の物は2本揃いで海外に出荷されたようです。しかし、国内の富裕層も好んだようですので、これは、或は国内の富裕層に販売され、国内に伝世したものなのかもしれません。

したがいまして、これが、輸出されたものの里帰り品だとすれば、ヨーロッパの貴族の館のマントルピースの上に飾られたりして、貴族達の目を楽しませてきたものかもしれません(^_^)

また、これが、国内の富裕層に販売されたものだとすれば、桜花爛漫のもとの華麗な花見の席の主役の座に鎮座していたものかもしれません(^-^*)

そんなことを思い浮かべながら眺めていますと、時空を超えたロマンを感じます(^-^*)

正面(仮定)

2種の扇面と短冊を描いた文様を交互に4面に描いています。従いまして、

正面の裏側も同じ様な文様配置となっています。

正面から左に45度回転させた面

正面から左に45度回転させた面の肩部分の拡大

鳳凰(左)と龍(右)が描かれています。

正面から左に45度回転させた面の胴部分の上半部の拡大

扇面には、金彩で、葦雁、舟などを配した海浜図が描かれています。

また、短冊には、金彩で、梅が描かれています。

正面から左に45度回転させた面の胴部分の下半部の拡大

短冊には、金彩で、梅が描かれています。

正面から右に45度回転させた面

正面から右に45度回転させた面の肩部分の拡大

龍(左)と鳳凰(右)が描かれています。

正面から右に45度回転させた面の胴部分の上半部の拡大

短冊には、金彩で、藤が描かれています。

正面から右に45度回転させた面の胴部分の下半部の拡大

扇面には、金彩で、家屋、樹木、舟などを配した山水図が描かれています。

また、短冊には、金彩で、藤と桜が描かれています。

上から見た面

口縁の約半分が欠損していましたが、欠損部分は私が補修しました。欠損したままですと、どうしても、目が欠損した部分に行ってしまい、鑑賞の妨げとなってしまいますけれど、この程度の下手な補修でも、ちょっと離れて見るぶんには、それほど目障りとはならず、十分に鑑賞には耐えられるようです<自画自賛(~_~;)>

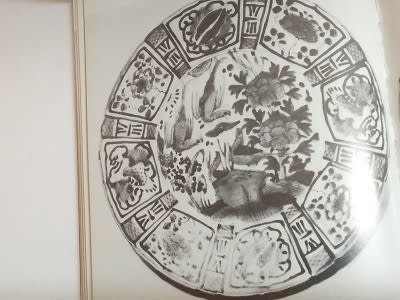

底面

生 産 地 : 肥前・有田

製作年代: 江戸時代中期<享保期(1716~1735年)前後>

サ イ ズ : 口径3.7cm 幅;肩部11.0cm、底部10.0cm 高さ26.5cm

容 量 : 口いっぱいに入れると約1.9 ℓ入りますので、1升(1.8 ℓ)徳利として使用されたも のと思われます。