『オッチャンPARTⅡ』の連載終了から、約半年のインターバルを挟み、満を持してスタートしたのが、ジョン・ギラーミン監督によりリメイクされたパラマウント映画『キングコング』を、ユーモラスな発展効果を狙いパロディー化した『コングおやじ』(76年45号~77年45号)なる作品である。

ジャングルの奥地から一人息子を連れ、東京へぶらりとやって来た、人間か、ゴリラか、はたまた怪獣か、その属性が全くわからない、ジャイアンツ狂の巨漢男が、文明社会に紛れ込み大騒乱を巻き起こすという、アナーキー且つ獰猛な笑いを爆発させた、型破りのシチュエーションコメディーだ。

1976年版『キングコング』の公開(日本公開は12月18日)に合わせて描かれた作品であるため、時流に擦り寄ったイメージも少なからずある『コングおやじ』であるが、元々赤塚は、トーキーによるモンスター映画の金字塔、メリアン・C・クーパー監督によるオリジナル版『キングコン グ』(33年公開)の大ファンであり、後年のリメイク作品に関しては、「コングを殺したのは、飛行機でも美女でもない。特撮の進歩である」と断罪するほど、断固として認めていなかったという。

ギラーミン版『キングコング』は、当時としては最先端の特撮技術を駆使し、その圧倒的に高い完成度が勝因となり、記録的なヒットを飛ばすことになるが、モンスター映画に不可欠な、ドラマの規定路線を踏み越えた豪胆且つケレン味溢れる意匠とは、幾分掛け離れた様相を呈していた。

赤塚としては、そんな粗野でキッチュな『キングコング』本来の世界観を、シュールな笑いに包みながら、誌面上で再現したかったのかも知れない。

ジャイアンツが勝っても、負けても、激情を鎮められないコングおやじ。そんなコングおやじの行くところ、常に脱線と破壊が渦巻いており、森羅万象あらゆる道理が、コングおやじのその無軌道なロジックによって、非道理を現実とした不穏なアンビアンスへと一変させられる。

コングおやじは、あらゆる局面において、常識を変転させる凄みを放ち、獣性を全身で体現したプリミティブな躍動と生命感をそのキャラクターに宿していたが、コングおやじが引き起こす旋風は、まさに勢いに任せたごり押しのそれであり、赤塚ギャグ特有の鋭鋒なエスプリやキメの細やかさとは、峻別したものであった。

ギャグに関しても、落ちらしい落ちといったものに無頓着なエピソードも多々あり、そのドラマは、非文法性、非整合性に貫かれた、唐突なエンディングをもって、読者に投げ掛けられる。

しかし、そうした自らが構築したギャグ漫画の文法構造を脱論理化しながらも、赤塚ならではの新奇な着想は健在で、ビジュアル的に壮大な趣向を凝らした笑いが、各話ごとに幾つも散りばめられている。

*

「コングおやじVS合体男」(76年50号)では、何の説明もなく、コングおやじが怒ると突然巨大化し、円谷プロ製作による特撮ヒーローの如く、大暴れして敵をなぎ倒し、「合体男のヤキイモ・エネルギー」(76年51号)では、催涙弾を上回る強烈なオナラを噴射する、自称・恐怖のガス人間に追い詰められ、やはり巨大化したコングおやじが、キングコングと同じく、エンパイア・ステート風の高層ビルのてっぺんに追い詰められ、咆哮を上げながら、のたうち廻るなど、それらの鮮烈なカタストロフには、赤塚独自のパロディックな演出効果が見事に化合しており、アナログな怪獣特撮がもたらすトーンと同様の高揚感が味わえること請け合いだ。

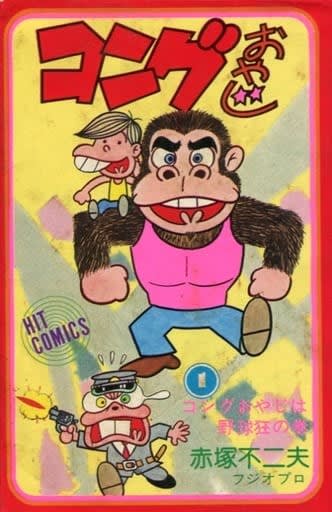

『コングおやじ』は、ジャスト一年間連載され、全五二話が執筆されたが、単行本は、大きな売り上げが見込まれなかったせいか、版元である少年画報社のヒットコミックス・レーベルより、第1巻がリリースされたのみだった。

そのため、その後、絶版古書ブーム(1990年代後半)の際、発禁本と間違われ、絶版漫画コレクターの間で、数万円単位の古書価格で取り引きされることになるが、元々初版刷りだけで、増刷を掛けなかったという理由から、単に流通量が少なかっただけのことで、本書が回収騒ぎを起こしたという事実は一切ない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます