律令国家…唐は北朝や隋の制度を受け継ぎつつ、中央に三省・六部・御吏台(ぎょしだい)を置き、 律・令・格・式の法制度に基づいた政治を行った。

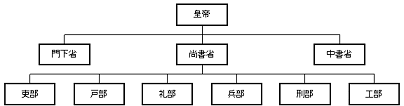

中央…皇帝の詔勅(しょうちょく)の草案の立案起草を行う中書省、それを審議する門下省、執行を担当する尚書(しょうしょ)省の三省と、尚書省のもとにおかれた六部(吏部(官吏の人事)・戸部(財政)・礼部(儀礼)・兵部(軍事)・刑部(司法)・工部(土木・建築))、さらに行政の監察を担当する御史台が中心。

ベック式! (三省の覚え方)

中期(ちゅうき)問診 小(しょう)シッコ。

中書省=草案の起草

門下省=草案の審議

尚書省=詔勅の執行

地方…州県制。周辺民族の服属地域には都護府をおき、その地の有力者に委ねる羈縻(きび)政策を採った。

※羈縻とは、馬や牛をつなぎ止めておくこと。

唐王朝はその支配領域に多くの異民族を組み入れ、それらを治めるために、六都護府を置き、その下に都督府、刺史をおいて監督した。

都護府には中央から長官と付属の軍隊を派遣したが、都督、刺史には現地の異民族の族長を任命した。このような、一定程度、現地人に支配を任せる体制を羈縻政策と言った。

なお、それとは別に東アジアの諸国には、漢以来の冊封体制も維持されていた。ただし、奈良時代の日本は遣唐使を派遣して朝貢したが、冊封体制には入らなかった。

統治体制…成年男子に土地を均等に支給する均田制を基礎とし、穀物・絹布などの税や労役を課す租庸調制、兵農一致の府兵制の三つが一体化した制度で農民を支配。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます