江戸初期、幕府が対外関係に加えた統制政策。鎖国の内容は、

(1)日本人の海外渡航と帰国の禁止

(2)中国・オランダ船のみ貿易許可、朝鮮と琉球王国からは使節が来日

(3)貿易港は長崎のみ、の3点。鎖国の目的はスペイン・ポルトガルの侵略の恐れとキリスト教禁止であり、

それに貿易政策が平行した。

貿易ではポルトガル船の独占防止と貿易による西国大名などの勢力増大を警戒し、貿易の利益を幕府が独占することをねらった。

鎖国の語は、19世紀の初めに志筑忠雄がケンぺルの『日本誌』の一部を「鎖国論」と訳したことによる。

関係年表(●禁教○貿易対策)

○1604年 糸割符令制定

●1612年 天領に禁教令

●1613年 全国に禁教令

○1616年 貿易港を平戸・長崎に制限

○1624年 イスパニア船の来航禁止《24年は「スペイン」を表す「西」という漢字を意識しよう。》

○1633年 奉書船以外の渡航禁止

○1635年 日本人の海外渡航・帰国禁止

1637~38年 島原の乱

○1639年 ポルトガル船来航禁止

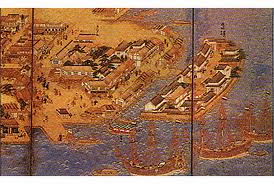

○1641年 オランダ人を長崎出島に移す

〈鎖国の経緯〉

鎖国令では奉書船以外の海外渡航を禁じた1633年の禁令、日本人の海外渡航および帰国を禁止した1635年の禁令、ポルトガル船の来航を禁じた1639年の禁令の3つが重要。

最後の数字は3,5,9の〈鎖国〉である。

この間に1637年の島原の乱があり、鎖国完成後の1641年にオランダ商館が出島に移されている。

すなわち1633年以降の5つの出来事は2年ごとに起こっているのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます