先のブログで、五榜の掲示第三札『切支丹禁制』を紹介しました。このキリシタン禁止札は、すぐに条文が変更されました。そして、先回のブログで、この変更は、新政府の公文書改竄ともいえるものであることを述べました。

先に紹介した五榜の掲示第三札『切支丹禁制』も、変更された条文の高札です。

そして、現在、各地に残されている五榜の掲示第三札『切支丹禁制』は、そのほとんどがこの高札と同じ、変更後の物です。

では、オリジナルの第三札『切支丹禁制』高札は存在しないのでしょうか。その謎を解く鍵が、今回の品です。

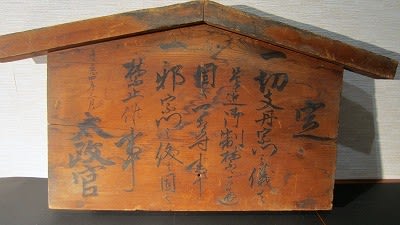

37㎝x79㎝、厚 3.0㎝。重 4.8㎏。慶応四年三月。(故玩館、高札No.10)

非常に大きく、重い高札です。四角形で、屋根、吊り金具、裏木はありません。

(第2札)

定

何事によら寿よ路しからざる

事に大勢申合候をととう登と

なへととうして志いて祢がひ事

く王だ法る越古うそといひあるひハ

申合せ居町居村を立のき候をてう

さんと申す堅く御法度たり若

右類之儀これあらバ早々其筋の

役所江申出遍し御ほうび下

さる遍く事

慶応四辰年三月 太政官

(第3札)

定

き里したん邪宗門之儀者堅

御制禁たり若不審なるもの

有之バ其筋之役所江申出べし

御ほうび下さるべく事

慶応辰四年三月 太政官

(裏面) 弓懸村

(現、岐阜県下呂市弓懸)

(意訳)

定

何事によらず、良くない事を企み

大勢が申し合わせることを徒党と言い、

徒党して、強引に願い事を企てることを

強訴という。また、示し合わせて

居町居村を脱走することを逃散といい、

これらはいずれも厳禁である。

右の類のことがあれ、すぐさま

関係する役所に通報せよ。

ご褒美を下さるだろう。

慶応四辰年三月 太政官

定

キリスト邪教は堅く禁止されている。 もし、怪しい者を見つけたら、その筋 の役所に届け出よ。

ご褒美を下さるであろう。

慶応四年三月 太政官

今回の高札は、非常に珍しい物です。その理由は二つ。

1.この高札は、五榜の掲示の第2札と第3札が合体した物です。第2,第3札を一枚の板に書き記していますが、五傍の掲示とは、五枚の制札のことですから、この高札は、本来の趣旨に反しています。

2.以前のブログに書いたように、新政府は、公布からわずか50日ほどで、「切支丹邪宗門禁制」を「切支丹禁制」と「邪宗門禁制」とに分け、さらに密告報償についても削除して、諸外国からの批判をかわそうとしました。現存するほとんどの第三高札は、この慶応4年閏4月4日に改訂された条文の切支丹禁止札です。ところが、今回の品は、慶応4年3月15日に出された五榜の掲示のままです。

どうして今我々が目にするのは、慶応四年閏三月付けの五榜の掲示第三札「切支丹禁止高札」ではなく、慶応四年閏四月に改訂された条文の高札がほとんどなのでしょうか。

その大きな理由は、五榜の掲示の布告が、各地にすぐには伝わらず、高札板が作成される前に、改訂の布告が届いたからだと考えられます。もし、すぐに五枚の高札が作られて掲示され、さらにその後、「切支丹禁制札」だけ改訂された文面の物に替えられたとすれば、最初の「切支丹禁制札」は用済みとなり、巷に散って、我々が目にする機会が多くなったはずです。

新政府の通達がすぐに各地に伝わらなかったのは、情報伝達の方法と当時の戦況にあります。江戸幕府に代わって権力を掌握しつつあった新政府にとって、政府方針の伝達は非常に重要でした。しかし、まだ支配体制が十分に確立していない段階では、かなりの混乱があったはずです。そこで、新政府は、慶応四年四月一七日、太政官布告類を諸藩に伝達するのを任務とした藩を触頭(ふれがしら)として当番制で任命したのです。五榜の掲示が出されてから1か月後のことでした。しかし、まだ戊辰戦争の真っただ中、中部地方以東は、様子見や敵対する藩が多く、五榜の掲示の布告が伝わるような状況になかったといえます。

結局、五榜の掲示の五枚の高札は、日本各地でバラバラとさみだれ式に掲げられていったのです。たとえば、故玩館所蔵の五榜の掲示第四札『万国公報遵守』の第二発給者は岐阜県です(次回のブログで)。五榜の掲示発布から4年以上経った、明治4年7月の廃藩置県以降に作られた第四高札なのです。

しかし、今回の高札は、改訂版でない当初の「切支丹禁制」です。裏書のある「弓懸村」は、飛騨国の山間の村です。ここにいち早く慶応四年三月の五榜の掲示が届き、第三高札が作られたとは考え難いです。私は、改訂されていない当初の切支丹札を、他に、新潟県の小さな資料館で見たことがあります。当時の状況からすると、新潟でいち早く、五榜の掲示高札が作られたとはやはり考え難いです。

都から離れた地で、なぜ新政府が最初に発表した民衆政策、五榜の掲示が、オリジナルの形で「切支丹禁制」高札として残っているのか、大きな謎です。