しばらく、手元にある骨董関係の書籍のうち、骨董の鑑賞、鑑定、評価に関係した物を紹介します。

今回は、骨董研究家、常石英明氏の古陶磁関係の書籍、3冊です。

私が、伏魔殿のような骨董屋を、おそるおそる覗き入るようになったのは昭和40年代の終わり頃です。当時、本屋で入手できる骨董関係の本は大変少なく、情報に飢えていました。右も左もわからないなかで、手引きになるものは・・・と、たどり着いたのが今回の本です。

この3冊は、趣味の本を多数出版していた金園社で、版を重ねていました。

そして、田舎の骨董屋の帳場には、必ずこの本がありました。どうやら主人も参考にしているらしい。

で、これはどうしても読破せねば、と必死にくらいついたのでした。

『陶芸美術の入門書 中国陶磁の鑑定と鑑賞』

400頁以上にわたって、小さな活字で、中国陶磁器について、びっしりと書かれています。「陶芸美術の入門書」とありますが、初心者にはチンプンカンプンで、とても入門書とは思えません。その頃、定窯の白磁に興味をもっていたので、景徳鎮窯と定窯白磁の違いなど、結構つっこんだ内容に感心しました。また、最近、法花の壷を入手しましたが、類書では法花についての記述がほとんど無いのに対して、この本では数頁にわたって書かれているのを発見し、あらためて大したものだと思いました。

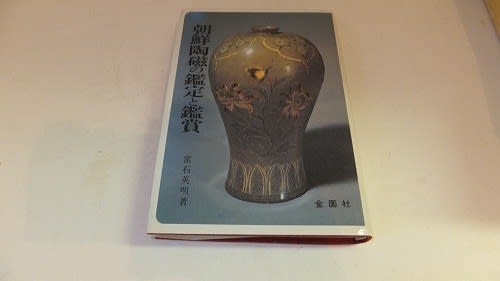

『朝鮮陶磁の鑑定と鑑賞』

第一編 高麗青磁、第二編 李朝の陶磁器、第三編 朝鮮の茶碗の三部構成です。今、あらためてページを繰ってみると、なるほどと思う記述が多いですが、初心者の私には、全くチンプンカンプンでした。それでも、青磁や白磁など、普段我々にはなじみが薄かった陶磁器の奥深さを知ることができました。驚いたのは、「第三編 朝鮮の茶碗」が、本の半分以上を占めていることでした。雑器でありながら、茶の湯に取り上げられた朝鮮茶碗について、詳細に書かれています。著者が活躍した時代の骨董界の事情が反映されているのでしょう。

『陶芸美術入門 日本陶器の鑑定と観賞』

これは、文字通りの入門書です。330頁の大半を、「二.全国の諸窯と陶工」に費やしています。日本には、それだけ多種多様な焼物が存在することの証しでもあります。いきおい、それぞれの焼物についての詳しい記述はなく、概要の紹介になっています。伊万里焼については、別個に扱われている鍋島焼、柿右衛門焼を含めても、10頁足らずです。一方で、全国の〇〇焼を網羅してあるので、日本の焼物の全体をざっと知るには便利です。ここで得た〇〇焼についての知識は、骨董屋で話をするとき、随分と役に立ちました。〇〇焼を知らないと、なめられる!?(^^;

このシリーズ3冊は、最初、古本屋で買いました。辞書がわりに使っていたので、かなりボロボロになり、後に何度か買い換えました。

『日本陶器の鑑定と観賞』の新旧本を比較してみると・・・

左:平成5年発行、38版、2500円、右:昭和58年発行、33版、1200円。

ずいぶん、版を重ねています。ベストセラーだったのですね。奥付に発行年月は書かれておらず、表紙に小さく表記されているだけです。これなら、版を重ねるごとに、カバーを変えるだけで値上げができます(^^; ちなみに、最初に古本屋で入手した初版本は、昭和43年発行で、500円ほどの定価だったと思います。

今となってみれば、用語や内容がどうかなと思う所もあります。が、一人で、これだけの物を書いてしまう・・・昔の人はすごいと思います。明治44年生れの著者は、古陶磁だけでなく、書画や刀剣、さらには骨董の評価についても書物を残しています。

それらにつては、次回のブログで。