巣箱用リフター図面2018 (7月に仕様変更)

倶楽部メンバーからアイデアをもらって今回仕様変更することにしました。

増箱の接地面を見ながら作業出来るようになりました。

以前は増箱の隙間を見ながらの作業が出来ませんでしたので

ミツバチを潰すこともありましたが今度は大丈夫だと思います。

ボルト、ナットを結構使っています。

ウインチの固定もボルトを使っています。

このリフターは巣箱台の下に230㎜以上の挿入スペースが必要です。

使えればすごく楽です。

巣箱用リフター図面2018 (7月に仕様変更)

倶楽部メンバーからアイデアをもらって今回仕様変更することにしました。

増箱の接地面を見ながら作業出来るようになりました。

以前は増箱の隙間を見ながらの作業が出来ませんでしたので

ミツバチを潰すこともありましたが今度は大丈夫だと思います。

ボルト、ナットを結構使っています。

ウインチの固定もボルトを使っています。

このリフターは巣箱台の下に230㎜以上の挿入スペースが必要です。

使えればすごく楽です。

捕獲台の上に重箱を乗せて使用します。

捕獲台は脚部と枠部の2パーツです。

蜂球捕獲台図面

ネットなどで色々な捕獲方法が紹介されています。

参考にして色々やってみましたが今のところ一番判り易いのがこれかなと思います。

蜂たち自身の呼び込み行動が絶対必要です。

飼育する重箱を2段ほど使います。

捕獲脚部に枠を乗せて更に飼育用の重箱を乗せます。

ゴムバンドでずれ防止

捕獲網を底部のフックに乗せて蜂たちの移動を観察します。

巣門で複数の蜂たちの呼び込み行動を確認します。

網を外して底箱で使用している底網を入れて閉じます。

残っている蜂たちが巣門から次々に入って行きます。

たくさん残っている場合はもう一度網で捕獲します。

もし呼び込みが無かったら女王はいないようです

その場合、しばらくすると巣箱の中は空になります。

捕獲が終わってしばらくすると蜂球が出来て静かです。

巣箱も気に入った様です、成功です。

飼育場所に運び、バンドを外して重箱部分をそっと持ち上げて正規の位置に収めます。

天蓋材料 厚30㎜×巾140㎜×長さ220㎜ 2枚

(角材30㎜x30㎜)×長さ280㎜ 2本

*ずれ防止は丸棒やビスなどで工夫する。

写真は30㎝角の踏み石、天蓋に使っています。

今回の天蓋どちらも換気がやりにくいのが悩みです、思案中。

重要:待ち箱にも使うときは隙間を塞いで中に明かりが入らないようにする。

接着剤の乾燥後にスクリュー釘で固定、釘が出た部分をサンダーで削り取る。

固定する4ヶ所に穴をあける、内側に蜜蝋を塗って完成。

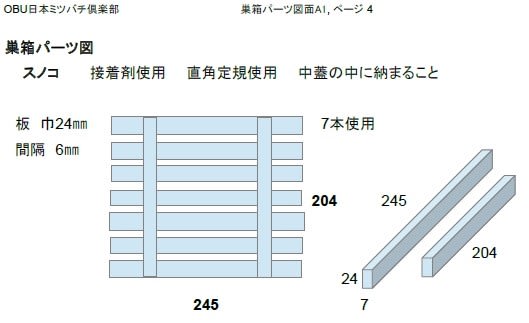

形のきれいな巣が7枚できることを期待しています。

重箱(枠箱)

板の厚み30㎜ 巾140㎜(120~150で手に入るもの)

長さ220㎜、 280㎜ の2種類を作る。

ホームセンターの2m材では鋸刃の厚み3㎜を考慮して寸法指定する。

(2010㎜程度の材料が欲しい、2m材では内寸218㎜程度になる)

針金 4㎜Φの亜鉛メッキ 長さ275㎜ 2本 片側の先端を少し曲げる(抜け防止)

220㎜の板は直角精度が重要です。

5個分の取っ手 (30×40×100以上) 亜鉛メッキの針金4㎜Φ

*取っ手は接着剤も使用して強固にする

シャコマンで挟んで重箱又は平面に乗せてガタなど調整してから固定する。

内寸220㎜ 2m材をカットの場合は 内寸218㎜前後になる。

天地は写真の向きに積んでゆく

針金は前後方向に通します。

丸傘のネジ 4㎜x16㎜を4本 スライド調整用

ステンレスの網 2㎜目 166㎜x226㎜を1枚、 取っ手(重箱と同じ)

金網は、平らな場所で、木ハンマーで軽く叩いて平らにします。

枠は接着剤で固定、さらにネジ止めします。

コ型を作ってから、網を差し込んで、最後の一本を端からスライドさせて溝に入れます。

神輿式の底箱ですので土台に担いでもらう形になります。

底網のスライドは側面です。

底網のスライドは側面です。

材料は、厚み30㎜x巾120~180㎜の板を使用

(カット長さ)

長さ 430㎜ 2枚

長さ 220㎜ 2枚

長さ 280㎜ 2枚 (30×40角材使用)

亜鉛メッキの針金 4㎜Φ使用

長さ 50㎜ 4本 (L型に曲げる)

接着剤とネジで固定して凸型を作る(前後の板)

写真のような節穴は抜いて出入り口にすると蜜蜂は喜ぶようです。

巣門は片側に寄せるのも良いようです。

(上の写真:巣門は高さ7㎜ 長さ150㎜)

側版を下の写真の様にシャコマンで固定すると組み付け易い。

底箱は、ゴミの堆積するところを極力少なくしています。

屋根材

厚み25㎜×巾50㎜の板使用

長さ600㎜ 2本

底辺400㎜:上辺300㎜の台形 2本 (45度でカット)

長さ360㎜ 2本

ポリカーポネート波板 7尺を三分割して使用する

655㎜×715㎜ 1枚

木枠材を下のような形でネジ固定する

波板専用の傘を使用してネジ止めします。

風で飛ばされないように上にブロックなどを乗せています。

台風などでは屋根は外してごみ袋などを被せて防水します、更に南京袋を被せて縛ればなおよい。

(杉材は水分吸収量が多くて抜けも遅いのであまり濡らしたくないからです)