その頃の分譲住宅は、電気と水道は引かれていましたが、

ガスはプロパンガスで、風呂はまだマキで焚いていました。

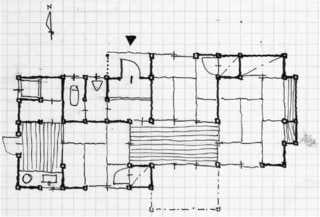

敷地にはゆとりがあったので、東西に細長く、

南に面した部屋が多かったので、全体的に

明るく、風通しの良い家だったように思います。

そして、部屋は4.5帖とか、せいぜい6.0帖の広さ

ですが、関西間でどの部屋も真ん中の板の間と続き間に

なっていたので、あまり狭苦しい感じはありませんでした。

玄関を入って、右手に水回りがあり、正面に茶の間の

4.5帖と4.0帖の板の間が続きます。

その板の間の北側に4.5帖の和室、東側に6.0帖の

床の間が続いています。

この4.0帖しかない板の間は今から思えば不思議な空間です。

南側の庭へは、この部屋からしか出れないので、

唯一外との繋がりを感じる部屋であり、

全ての部屋と繋がる真ん中にあるので

通り道になってしまう部屋なのですが、

マルチな用途に使える部屋でもありました。

小さな頃の記憶には、この板の間での思い出が

なぜか多いのです。各部屋の建具と、庭への掃きだし口を

開け放してしまうと結構広々した空間となり、

今思えば小さな家なのに、小さい頃の記憶では、

広々とした思い出になっているのです。

この庭が近い感覚が今ではなかなか味わうことの

できない感覚のような気がします。

ガスはプロパンガスで、風呂はまだマキで焚いていました。

敷地にはゆとりがあったので、東西に細長く、

南に面した部屋が多かったので、全体的に

明るく、風通しの良い家だったように思います。

そして、部屋は4.5帖とか、せいぜい6.0帖の広さ

ですが、関西間でどの部屋も真ん中の板の間と続き間に

なっていたので、あまり狭苦しい感じはありませんでした。

玄関を入って、右手に水回りがあり、正面に茶の間の

4.5帖と4.0帖の板の間が続きます。

その板の間の北側に4.5帖の和室、東側に6.0帖の

床の間が続いています。

この4.0帖しかない板の間は今から思えば不思議な空間です。

南側の庭へは、この部屋からしか出れないので、

唯一外との繋がりを感じる部屋であり、

全ての部屋と繋がる真ん中にあるので

通り道になってしまう部屋なのですが、

マルチな用途に使える部屋でもありました。

小さな頃の記憶には、この板の間での思い出が

なぜか多いのです。各部屋の建具と、庭への掃きだし口を

開け放してしまうと結構広々した空間となり、

今思えば小さな家なのに、小さい頃の記憶では、

広々とした思い出になっているのです。

この庭が近い感覚が今ではなかなか味わうことの

できない感覚のような気がします。