トスカーナのティレニア海側、

フォルテ・デイ・マルミから山に入っていった辺りに

Sant’Anna di Stazzema

(サンタンナ・ディ・スタッツェーマ)という小さな街があります。

この小さな街が世界的にも名を知られているのは、

1944年8月12日にドイツ・ナチス軍により、

ユダヤ人の虐殺が行われ、

罪のない506名の命が奪われたから。

先日、1月27日アウシュビッツ解放記念日にあたり、

ベルルスコーニが

「ムッソリーニはよいこともした」という発言を行ったことで、

この街の市長&市民はもとよりイタリア国内外から

その「失言」に対して多くの批判が上がっています。

このベルルスコーニの発言については

日本のニュースでも報道されたので、

ご存知の方も多いでしょう。

彼に関しては、

失言は仕方ないものと諦めている部分もありますが、

さすがにナイーブな問題に触れるタイミングが

悪すぎたと思われます。

反省はしないでしょうけれど、彼のことですから。

当時はフィレンツェからも

数多くのユダヤ人が各収容所に連行され

ユダヤ人を乗せた列車が出発した

サンタ・マリア・ノヴェッラ駅のホームには

それを記した碑が残されており、

二年に一度学生を中心にしたグループを乗せた列車が

この日にアウシュビッツへ向けて旅立ちます。

今年も16番ホームから506名の学生を乗せて出発しました。

昨今は経済問題ばかりが注目され、

人権問題への取り組みが

後手後手になっている感は否めませんが

二度と繰り返してはならない悲劇を

後世に伝えるための努力は

イタリア国内でもこうして続けられています。

フィレンツェのサンタンブロージョ教会の近くに

ユダヤ教のシナゴーグがあります。

銅張りの緑色の屋根はミケランジェロ広場からもよく見えます。

フィレンツェにおけるユダヤ民族の歴史は古く、

古代ローマ時代に遡るとも言われています。

1571年に現在の共和国広場周辺にゲットーがつくられ、

ゲットー内には

イタリア系ユダヤコミュニティーのシナゴーグと

スペイン系のシナゴーグがそれぞれ建てられました。

当時のフィレンツェで

銀行家による高利貸しの蔓延を恐れたコジモ1世が

他の街からユダヤ人を呼び、高利貸の仕事を委ね、

その家族をゲットーの外、

ヴェッキオ橋を渡った

現在のラマリアンティ通りにまとめて居住させたため

ゲットーの外で暮らすユダヤ人のために、

この通りにもシナゴーグが建てられました。

1800年代に都市再整備が進み、

ゲットーも1800年代終わりに取り壊され整備されます。

それに先立って

1848年にゲットー内にあったシナゴーグは閉鎖され、

ドゥオーモ南側のオーケ通りに移されます。

イタリア系の祈祷所は第二次世界大戦前に、

スペイン系の祈祷所は1962年に閉鎖され、

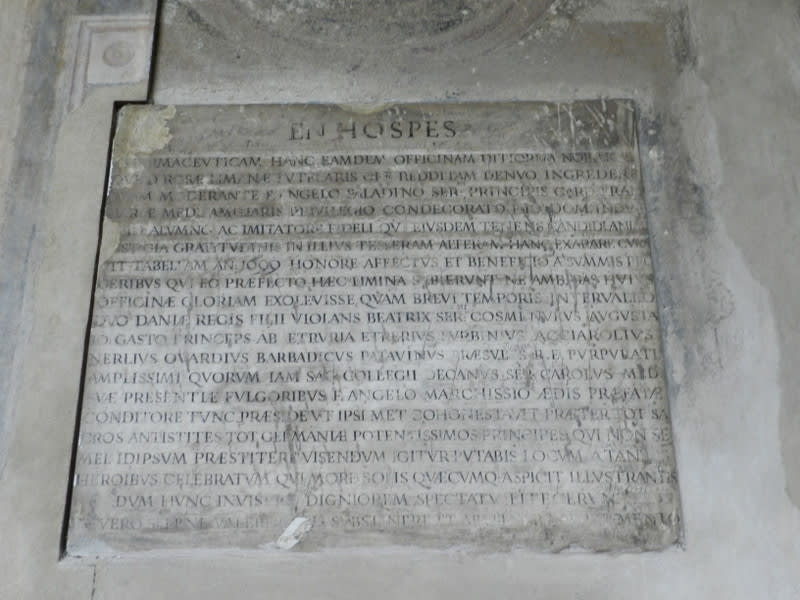

現在はその記憶をとどめる碑が残されているのみです。

ゲットー外にあったもうひとつのシナゴーグは

第二次世界大戦中のドイツ軍の攻撃によって喪失。

現在のシナゴーグは1874年から建築が始まり

1882年に完成しています。

それまでのシナゴーグは

民家の一部に隠れるようにして作られていましたが、

この頃になると、一時的に解放的な時代になり

独立した寺院として建設されるものが増えていきます。

内装は赤茶色とブルーを貴重としたアラベスク模様で飾られ、

旧約聖書の話をテーマにした

大きなステンドグラスから差し込む光で

独特の空間を実現しています。

このシナゴーグの内部には

ユダヤ教の寺院にはないものが二つあります。

説教壇とパイプオルガン。

常に独自の戒律と儀式を尊重し、

なかなか融合しないユダヤ民族ですが、

この二つのキリスト教的要素には

ユダヤ民族側からの多少の歩み寄りを感じることができます。

もっともユダヤ教の宗教儀式の最中には

演奏は一切禁止されているので

パイプオルガンが使われる機会はほとんどなく、

結婚式などの特別儀式のときのみということですが。

後陣には大切な経典を祀る祭室があり、

扉は閉じられています。

第二次世界大戦中にドイツ軍はこの開かずの扉の奥に

相当な財宝が隠されていると信じ、

なんとかこじ開けようとし、

そのときの銃剣の痕が今も残っています。

ドイツ軍は開けることができなかったこの扉も

1966年のフィレンツェの洪水の時には水圧で開き

中に収められていた経典が泥水に飲まれてしまいました。

巻物型の経典はローマのシナゴーグに持ち運ばれ、

乾燥させ修復を試みましたが、

最終的に修復不可能ということになり、

戒律に基づいて、

遺体と同じように葬られたということです。

フィレンツェが

第二次世界大戦のドイツ軍の統治下にあった時代には

シナゴーグはドイツ軍のガレージとして使われていました。

彼らが逃亡する際に、

他の建物と同じように爆薬を仕掛けられましたが、

奇跡的に大崩壊の難を逃れています。

床の中央には

黒と黄色の大理石でできた

ユダヤの星が埋め込まれていますが、

これは古いゲットーから

持ち込まれたものだといわれています。

この床の下、つまり地下には、

ガスで湯を沸かし、

その蒸気で寺院を温める暖房装置が備えられていますが、

排気の問題から市の衛生局によって使用停止を命じられ

それ以降、シナゴーグには暖房設備がないため

冬の祈祷時の寒さはかなり厳しいものがあります。

彼らの祖先が収容所で経験した寒さなどに比べれば、

まだましなのかもしれませんが。

昨年末(2012年12月30日)に亡くなった、

イタリアが世界に誇る科学者

Rita Levi Montalcini(リタ・レヴィ・モンタルチーニ)も

その名が語るようにユダヤ人です。

彼女の残した言葉に

<<Le razze non esistono, esiste il razzismo>>

というものがあります。

「民族は存在しない。ただ民族差別が存在するだけだ。」

個人の心の在り方次第ということなのでしょう。

1800年代後半、このシナゴーグが建てられた頃は

フィレンツェのユダヤ民族コミュニティーは

3000人あまりの規模でしたが、

第二次世界大戦前に2000人ほどに減少、

大戦中に連行されたり命を落としたり、移住した結果、

現在は960名ということです。

Sinagoga di Firenze e Museo Ebraico

Via Luigi Carlo Farini 4/6

Firenze

開館時間:

6月-9月

日曜日から木曜日10:00-18:30、金曜日10:00-17:00

10月-5月

日曜日から木曜日10:00-17:30、金曜日10:00-15:00

休館日: 土曜日

入場料: 6,50ユーロ