Acrisio di Argo(アルゴス王アクリシオス)の娘。

世継ぎを望んだアルゴス王は神託を求めたところ、

ダナエの息子によってやがて王は殺されると言い渡され

それに驚いた王は、

美しい愛娘を地下室に閉じ込めてしまいます。

しかし、Giove(ジュピター/ゼウス)は

ダナエの美しさの虜となり、

細かい黄金の雨に姿を変えてダナエのもとに降り注ぎ

彼女と関係を持ち、やがてダナエは男の子を産みます。

ジュピターとダナエの間に産まれたのがPerseo(ペルセウス)。

アルゴス王はその事実を知り、

孫を自分の手で殺してしまうと神の怒りを買うと考え

ダナエとペルセウスを箱に閉じ込めて海へ流してしまいます。

しかし、ジュピターの要請でポセイドンが海を鎮め

二人は無事に漂着し、命拾いをします。

いくつかの波瀾万丈な転変を経て

ペルセウスは成長し、やがてアルゴスに向かいます。

ただし途中で予言のことを知り、ラリッサに行き先を変更。

しかし、たまたまラリッサを訪れていたアルゴス王と再会し、

やがて神託が現実となります。

投げ槍の競技中にペルセウスが誤って放った槍に当たり

アルゴス王は命を落としてしまいます。

ダナエのエピソードは

特にルネッサンス期の芸術家の間で好まれたテーマの一つ。

当時このテーマを取り扱うことで

宗教画ではタブーとされている

女性の裸体を描くことができたためともいわれています。

そのためダナエは柔らかなベッドの上に横たわり、

なんとなく上方を見上げる視線で描かれ、

横たわる彼女の上に黄金色の雨が降り注ぎます。

Coreggio(コレッジョ)やTiziano(ティツィアーノ)などに先駆けた

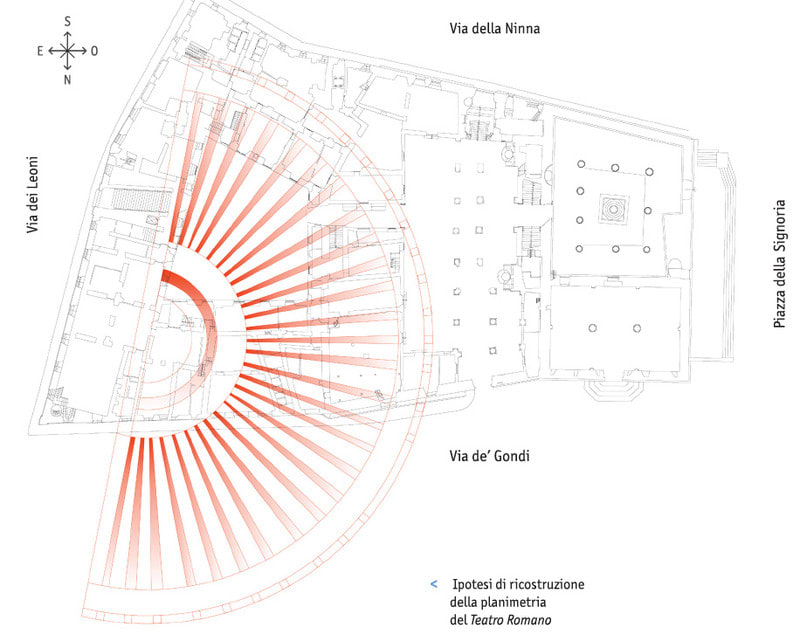

Mabuse(Jan Gossaert/ヤン・ホッサールト)の作品では

ダナエは半円の閉じられた空間の中央に腰掛け

右胸をはだけてはいるものの着衣姿で描かれています。

しかしながら、両脚がゆるく組まれているせいか、

妙に官能的な作品となってもいます。

ホッサールト以降は横たわる裸体で描かれることが多く

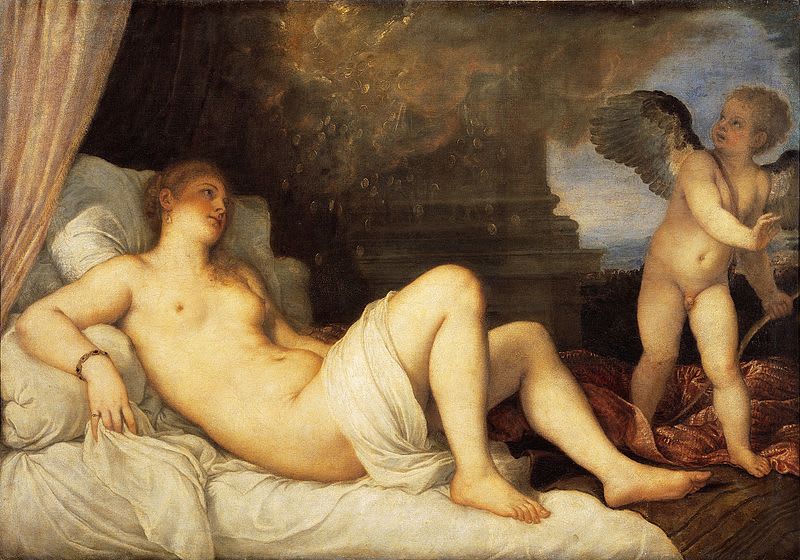

このテーマで何点か作品を制作しているティツィアーノは

黄金の雨の代わりに天から金貨が落ちてくるように描き、

これ以降、金貨を描く芸術家も増えていきます。

ダナエのベッドの脇には

女召使いやAmore(アモーレ/エロス)が描かれることがあり、

女召使いは降り注ぐ黄金をエプロンなどで受け止めようとし

アモーレはジュピターの到来を歓迎し手助けするような役目として

描かれることが多いようです。

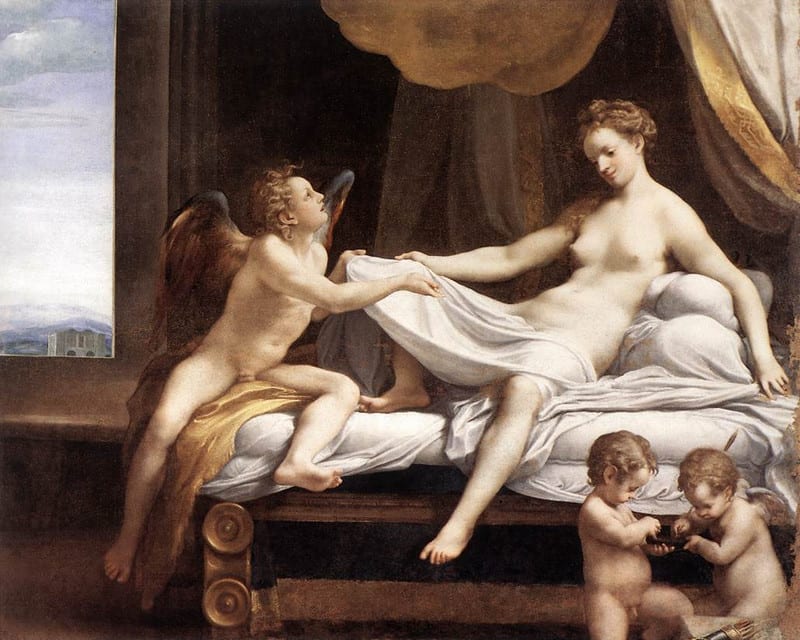

個人的にはボルゲーゼ美術館に所蔵されている

コレッジョの、

あどけないダナエとそつのないアモーレが描かれる

「Danae」が一番好きです。