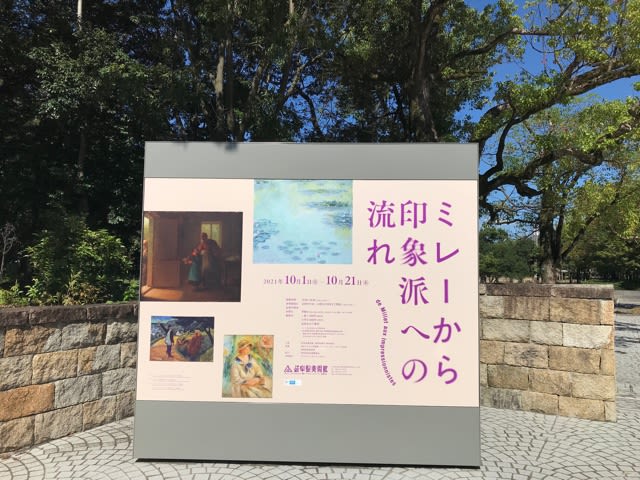

今回の美術展レビューは、愛知県美術館で7月3日まで開催中の「日本を夢みてミロ展」です。

先日アート好きな友人たちと人込みをさけ金曜日の夜間延長を利用して鑑賞しました。美術館の金曜日は大半の美術館が夜8時まで開館延長してますので、週末の美術鑑賞には最適ですぜ。ぜひご利用してみください。

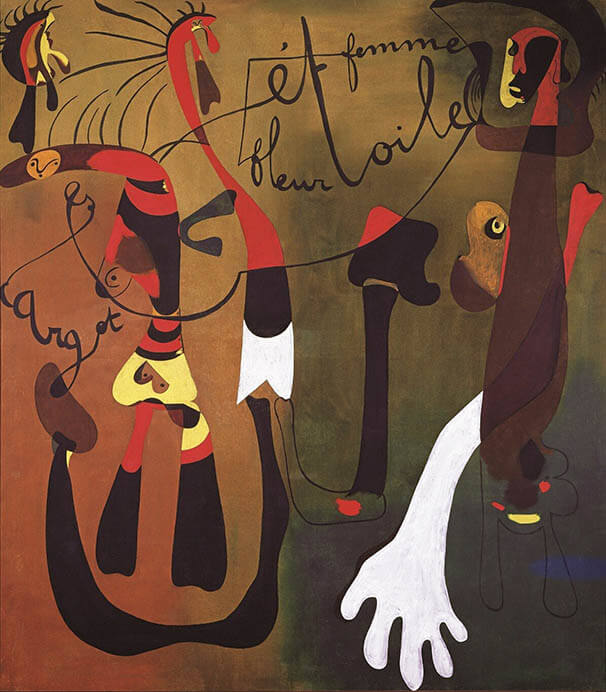

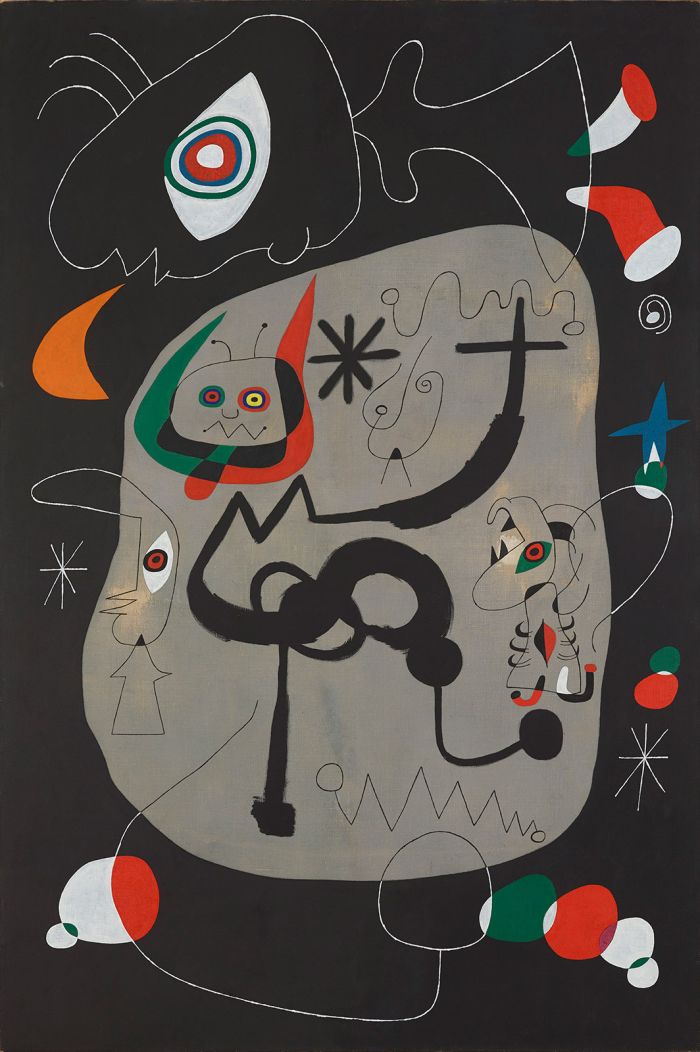

さて、ジョアン・ミロはピカソやダリと並ぶスペインを代表する画家の一人で、一般的にはその画風から抽象画のイメージがあると思いますが日本で初めて紹介した美術評論家で詩人の瀧口修造氏によるとダリの属するシュールレアリスムの画家と言われています。しかしながら、その画風は多岐にわたり、抽象画のような作品も暗号的な記号や数字、線描による人物か静物の表現の中にシュールレアリスムの表現が隠されています。

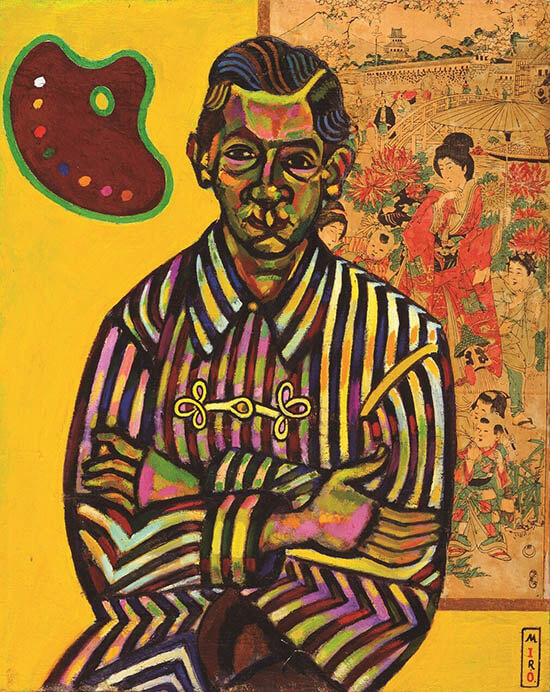

また、今回の展覧会のテーマである日本文化への憧れが少年時代からあり、スペインで行われた万博にがその憧れの発端となっています。また、そのテーマからか日本全国でコレクションされている美術館や個人により収集された作品や日本文化に影響された作品やミロ自らがコレクションした民藝作品が展示されています。

会場に入ると先ず目を惹くのはニューヨーク近代美術館の「アンリク・クリストフル・リカルの肖像」黒く太い描線で描かれた肖像画の横にはコラージュされた錦絵が張り込まれ平面的な画面とぼかしを加えたカラフルな人物と相まって浮世絵の描法を意識しているように思えます。また、シュールレアリスムの表現が色濃く残る「花と蝶」や線描とカラフルな色彩にフォービズムの技法を感じる「シウラナ村」など初期の作品にはミロのイメージとは異なる表現の多彩に魅了されます。

晩年に向かうとミロの多彩さはジャンルを広げ、絵画の枠を越え、彫刻や陶芸、書など日本文化への影響が色濃くあらわれます。ミロ作品には黒や灰などの色彩や筆使いに書の表現はその代表格をいえます。

先日のメディアで、ミロ展を記念したレストランメニューや展覧会グッズが紹介されていました。品ぞろえも過去最大の種類で楽しいグッズが豊富です。過去最大規模ともいえるミロの展覧会。愛知での開催後は、7月16日から富山県美術館での開催が予定されています。富山は瀧口修造の出身地で、氏のコレクションも常設されており風光明媚でモダンな美術館でミロ展のイメージに一番合う美術館ではないでしょうか。ぜひこちらにも訪れてみてはどうでしょう。