“革細工 第2弾” と言っても、スマホケースのストラップの交換だけを考えていました。

ビニール製のストラップを、余っている革の切れ端とホック金具を使って作りかえるだけです。

縫う必要もないので簡単に終わりそうです。

まず、少しヒビ割れが出はじめたビニール製のストラップを取り外しました。

ほぼ同じサイズで同じ造りのストラップを、今度は革を使って作るだけです。

革の色はどれにしましょう… 。

スマホケースが黒に近い焦茶色なので、少し明るい黄土色にしました。

ボールペンで型取りし、刃を交換したばかりのカッターナイフでストラップのパーツを切り抜きます(パーツと言っても単に両端を少しだけ狭くした長さ15cm程の細長い革の紐ですが… )。

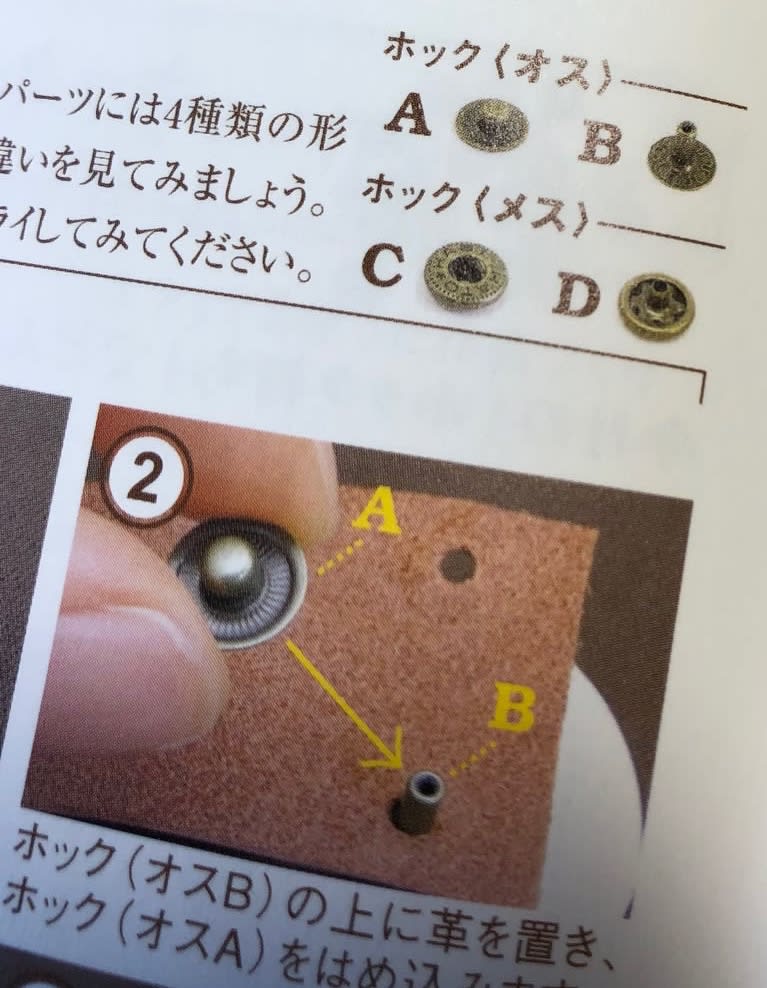

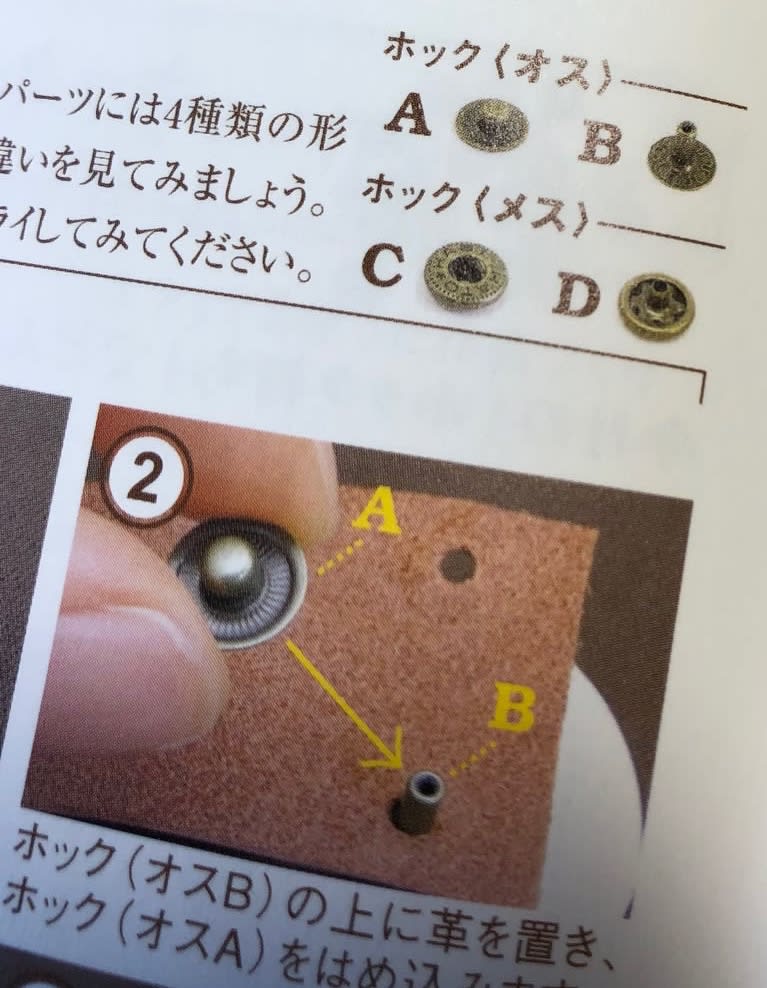

ビニール製のストラップの両端にはホック金具が付けてあったので、革のストラップにもホック金具を取り付けます。

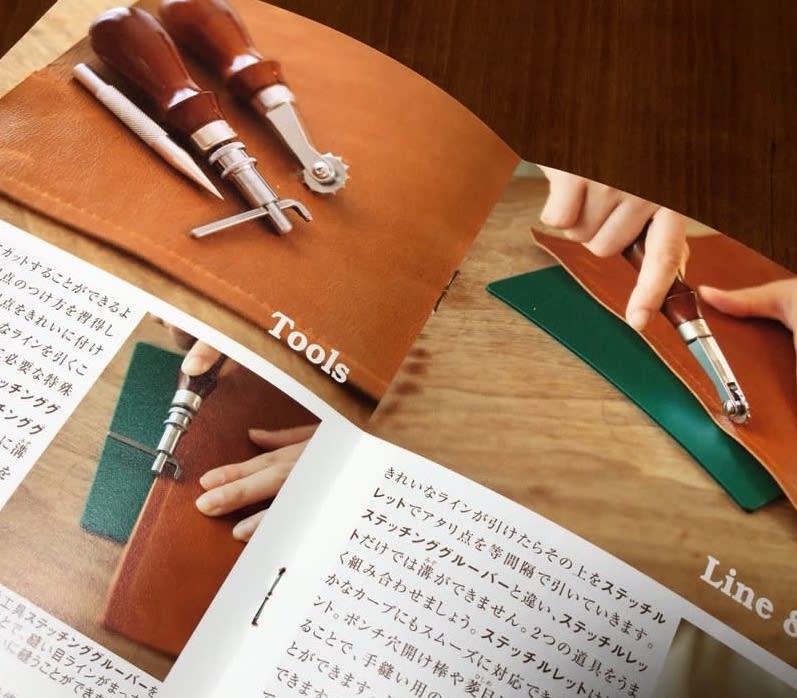

娘が残したレザークラフトの箱には、何種類かの金具と金具を取り付ける工具が入っていました。

ホック金具を取り付ける時の穴を穿つポンチと呼ばれる工具も2種類ありました。

解説書を見ながら、ポンチで穴を穿ち、ホック金具を取り付けました。

思っていたより簡単に、あっけなく出来上がってしまいました!

<その③につづく>