地下街の列柱五月来たりけり まや

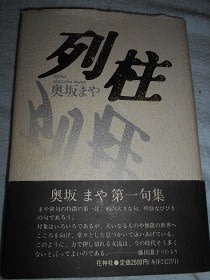

奥坂まやの第1句集『列柱』(平成6年)の冒頭の句である。藤田湘子は序でこの句に関して次のようにいう。

冒頭にこの句がある。句集名がこれに拠っていることは誰にもわかるところだが、そうした愛着深い作を、思いきってトップに据える度胸のよろしさは、まさに著者奥坂まやの面目躍如たるものがある。

この一句、奥坂まやの出世作と言うべきもの。パッと陽光の広がるような明るさと、直線的な高揚したリズムによって、たちまち多くの「鷹」衆に記憶され、そのときからはやばやと、希望の星としての期待を寄せられたのであった。若い作者が次々に現われる「鷹」ではあるが、その中でもとくに際立った出現ぶりであったのだ。

ぼくが鷹に入ったのが平成2年の夏、そのときまやさんはすでに鷹のスターであった。運よくまやさんが指導する鷹の五人会に入れてもらうことができ、まやさんから厳しい指導を受けた。それがどのくらいぼくを成長させてくれたか…。

湘子が「今の時代そう多くない力で押し切れる女流」と評しているがまさにその通り。まやさんの力技を今も崇めている。

しかし、

地下街の列柱五月来たりけり

がわからないのである。

この句が発表されたときぼくはもっと論理的に頭を使う人間だったので、地下街という外の景色の見えないところでどうして五月が感じられるのかと疑問を持った。

湘子のいう「パッと陽光の広がるような明るさと、直線的な高揚したリズム」はわかるものの、外界の見えぬところで五月、八月、十二月の違いを鮮明に感じられるのか。「五月来たりけり」に言葉を使い過ぎていないか。ここは「五月来ぬ」で済むのだから「列柱」にもっと何か言ってほしい、五月を納得させる何かをと今も思っている。

まやさんに「ほかの句は全部納得できるんだけど列柱だけはだめ」というと、まやさんはただ微笑んでいた。

これをきっかけに俳句は感覚なのだ、俺はもっと感覚的にならなければ奥坂まやと藤田湘子の世界には入っていけないのだと呆然とした。奥坂まやが快心の出来と思って発表しそれを激賞した藤田湘子の世界に入っていけない悔しさ、情けなさを列柱は俺に突き付けたのであった。

俳句は極論すれば、

「甘草の芽のとびとびのひとならび 高野素十」と「蝶墜ちて大音響の結氷期 富沢赤黄男」の間にほとんどの句が分布すると思っている。

まやさんの列柱は物への寄り方は素十のように現実的だが素十の落ち着きはなく赤黄男の放埓さである。地下街の五月は可視的に攻めていることでぼくをわからなくする。

むしろ赤黄男の虚に特化した描き方のほうが心象風景としてリアリティを感じついていけるのである。

まやさんの列柱がわからないのは今も悔しい。悔しいがしかたないことである。

アイスコーヒー十八歳の選挙権 鮎子

を見ていいなあと思ったときぼくは28年前よりいくぶん感覚的になったのかもしれないと思い嬉しくなった。

この句をぼく一人句会で採ったとき、まやさんがぼくにもたらしたあの悔しさをいくぶん晴らせたかなと思った。

意志がすごくしっかりされていて、忍耐強く、精神に張りがある方なのだろうなと思いました。有紀さんと似た匂いを感じます。

先生の過大評価にもう、お腹が痛くなってきました…😭

これからも、影薄くマイペースに細々と俳句を続けていけたらいいなと思います。ありがとうございました🐌💨

ここの所はごもっともだと私も思いますが、ここは「逆転の発想」かも知れません。つまり、

【「地下街」という外の景色が見えない場所に、整然と突っ立っている列柱……そんな「季節とは全く無縁な、無機質の極み」とも呼べる存在に季節を感じてしまう程、主観は五月という季節を非常に力強く感じ、思い入っている】

(もしくは、そんな「無機質の極み」とも呼べる存在に味を感じてしまうほど、五月というのは印象深く良い季節である)

という意味です。「列柱があるから感じた」のではなく、「列柱にすら感じた」です。

「地下街の列柱」と「五月(=季節)」の組み合わせは、論理的には絶対にあり得ない組み合わせですが、そのあり得なさがかえって読み手の心に印象深く残るのかも知れません。

もっとも、それだったら「「地下街の列柱+季節+(来)たりけり」だったら何だって印象深い俳句になるのか?」という事になってしまいますが、「五月」という一年で一番力強さを感じる時期だったからこそ、この句は成立したのかも知れません。「弥生」「九月」「師走」とかだと(悪くはないが)インパクト不足のような……それを考えると、「五月」は正に「力技」です。

と……さんざん分かったような事を書いてしまいましたが、句会でこの句が出てきたら私には採れる勇気がありません(せいぜい予選止まりだっただろう)し、ここまでの深読みもしなかっただろうと思います(-_-;)他人に言われて初めて句の良さが分かるという(^_^;)

また、

≫パッと陽光の広がるような明るさと、直線的な高揚したリズムによって

この辺は、言われてもよく分からない要素だったりする(*_*)