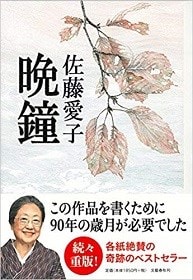

平成26年、文藝春秋から出た本書は、現在95歳の著者の最後の小説という。

アマゾンの内容紹介から

老作家・藤田杉のもとにある日届いた訃報――それは青春の日々を共に過ごし、十五年のあいだは夫であった畑中辰彦のものだった。共に文学を志し、夫婦となり、離婚ののちは背負わずともよい辰彦の借金を抱えてしゃにむに働き生きた杉は、ふと思った。あの歳月はいったい何だったのか? 私は辰彦にとってどういう存在だったのか? そして杉は戦前・戦中・そして戦後のさまざまな出来事を回想しながら、辰彦は何者であったのかと繰り返し問い、「わからない」その人間像をあらためて模索しようとした……。

『戦いすんで日が暮れて』『血脈』の系譜に連なる、かつて夫であったでひとりの男の姿をとことん追究した、佐藤愛子畢生の傑作長編小説。

藤田杉は佐藤愛子自身を投影した主人公でほかの登場人物もだいたいモデルが特定できる。佐藤愛子という作家はエッセイと小説との間の境があいまいで、小説に自分の経験したことをふんだんに小説に放り込む。したがってえらく生々しい。

本書はまさにそういう代物であり、夫が事業に失敗した2億円の借金のうち何千万円も書いて書いて稼いで返済する。作家仲間からそれは会社の借金で君とは関係ないと言われてもそうしてしまう。そういう行動は自分自身でも理解しがたいと書く。

夫は明るい詐欺師であり私は悪妻。夫のズボンにアイロンをかけないので夫は「シームレス」と笑われる。そんなことする暇もなく書いて稼がなくてはならぬ身の上だったからであるが。

モデルが特定できる生々しさと下世話なことを下世話な言葉で書く上方気質があいまっておもしろい。たとえば紅茶の袋を匙でしごいて潰して徹底的に色を出す杉の性状とか、ソファーに陰毛を発見したことで居丈高の相手が何をしたかわかりホッとする杉の心情だとか、男女の行為を「やる」「やらせる」と情調のかけらもなく表現する文体とか、現実をとことん見据える目が行き届いている。

これはやはり上方文化なのである。

作者は「あとがき」にこう書く。

今まで私は何度も何度もかつて夫であった男(この小説では畑中辰彦)を小説に書いてきました。…………

ある時は容認(愛)であり歎きであり、ある時期は愚痴、ある時は憤怒、そしてある時は面白がるという、変化がありました。それは私にしかわからない推移です。今思うと彼を語ることは、そのときどきの私の吐物のようなものだったと思います。

……………………

しかし畑中辰彦というこの非現実的な男は、書いても書いても、いや、書けば書くほどわからない男なのでした。刀折れ矢尽きた思いの中で、漸く「わからなくてもいい」「不可能だ」という思いに到達しました。私たちは平素、いとも簡単に、「理解」を口にします。しかし本当は、真実の理解なんてあり得ない、不可能ではないか、結局は「黙って受け容れる」ことしかないのではないか? と思うようになりました。彼が生きている間にそのことに気づくべきでした。しかしそれにはこの長い小説、だらだらとくり返された現実を書くことが必要だったのです。

471ページ書いてきて「あとがき」にさらにこれを書く執念に圧倒された。佐藤愛子にこのどうしようもない夫であった男は佐藤愛子のエネルギーを奪い取ったのではなく、逆に、90歳を越えて生き続けさせるエネルギーの源泉であったと思うのである。