アマゾンの内容紹介によると、

就職活動生の群像『何者』で戦後最年少の直木賞受賞者となった著者。初エッセイ集では天与の観察眼を縦横無尽に駆使し、上京の日々、バイト、夏休み、就活そして社会人生活について綴る。「ゆとり世代」が「ゆとり世代」を見た、切なさとおかしみが炸裂する23編。

朝井リョウが早稲田大学在学中に書いて世に出た『桐島、部活やめるってよ』を読んだが、正直言ってそのよさがよくわからなかった。俺は年を取ってこの年代についていけないのかとも思った。

彼を凄い書き手と認識したのは讀賣新聞の書評であった。窪美澄著『じっと手を見る』を紹介した約800字の「打ちのめされる正直さ」と題した文章であり、2018年5月16日の天地わたるブログで絶賛した。

与えられた字数内で書くために句読点を半角に押し込んで圧縮し、できるだけたくさんの言葉で窪美澄を称えようとした姿勢に感激するとともに、文章の精度の高さに唸ったものである。

作家の中にはフィクションしか書きたがらない人がいるが彼はエッセイも喜んで書いた気配がある。

なにせ、「便意を司るられる」から始まるのである。作家光原百合が解説で、

「司る」、この荘重な動詞が、「便意」と共に用いられたことが、日本語の長い歴史に中でかつてあっただろうか。ない、多分ない。

と興奮しているように、うんこの話を冒頭に持ってくるという自分の見せ方に拍手する。

私はお腹が弱い。

と書き出すのであり、著者略歴には、

「岐阜県出身、5月生まれ。2009年に『桐島、部活やめるってよ』でデビュー。お腹が弱い」である。そうすべきである。

とする。

お腹が弱いというか、要はビビリなのだ。

と続き、大学1年生のとき河口湖合宿に行ったときのバス移動の際、催ししてしまい、これは無理だ。出る。となってバスを降りてロケットスタートを切る。民家の前のおじさんに「腹が限界だ」と叫びその家へ跳ぶ込み、団欒の和やかに空気を引き裂いてトイレに辿りついた。(もうすこしコクのある文章を小生が縮めています、ご容赦を)

レベルに達している作家という人種は年齢にかかわらず凄い。自分を客観的にさらけ出して見つめることができるのである。ゆえにおもしろいのである。

冒頭が便意で中盤に「地獄の100キロハイク」「黒タイツおじさんと遭遇する」「ピンク映画で興奮する」「地獄の500キロバイク」などあり、

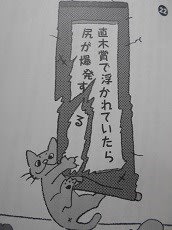

しまいに、「直木賞受賞で浮かれていたら尻が爆発する」を配置する。

イラスト:上楽 藍

直木賞をいただき、痔になった。

すごくシンプルな文章である。

これと似た形式の文章として「太陽が東から昇り、西へ沈んだ」がある。

とスタートする。自分で自分の文章をシンプルと評価しながら綴っている。この自己の客観化がこの作者の武器であろう。

べったあ~

血! 血ィィ!!

肛門科じゃ! 孫を肛門科へ連れて行くのじゃあああーーー!!

冒頭としまいと、決め手は下半身ネタばかりであるが、ともかく、おもしろい。小説、書評、エッセイとこれだけさまざまな文体を駆使する能力に唸ってしまう。むかし野球ではやった表現をすれば「七色の変化球」。

これだけ笑えるエッセイはそうないだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます