京都で一番遅咲きの桜と言われるのが御室桜。

桜好きならご存じの御室桜は仁和寺で見れます。

それが例年より早くも満開の知らせを聞いてやってきました。

しかしさすがに有名な御室桜が満開とあって、

まぁまぁ大きな有料駐車場が満車。

道路沿いにある駐車場なんで、

渋滞回避の為に警備員に駐車場待ちを拒否られて、

駐車場を探して界隈を彷徨う。

しかし、仁和寺の近くって駐車場は少ないし、

あっても既に満車で駐車難民決定。(泣)

仕方なく数キロ離れた龍安寺の有料駐車場に着くとガラガラ。

でも係員に聞いたらアホみたいに高い。

こんなに仁和寺から離れていて尚且つ料金が高いので諦め、

仁和寺の駐車場に戻るとラッキーなことに駐車場に入れた。(^^

この時期の仁和寺に行くには朝一か電車をお勧めします。

マジで駐車王難民になりますから。

<2018年11月3日参拝>

https://blog.goo.ne.jp/051006250510/e/4e58d3d66ff569f7b1ec08b6e28a806c

所在地:京都府京都市右京区御室大内33

宗派:真言宗御室派

御本尊:阿弥陀如来

創建:仁和4年(888)

開基:宇多天皇

札所:神仏霊場巡拝の道、真言宗十八本山、京都十三仏霊場、近畿三十六不動尊、

御室八十八ヶ所霊場

【参道】

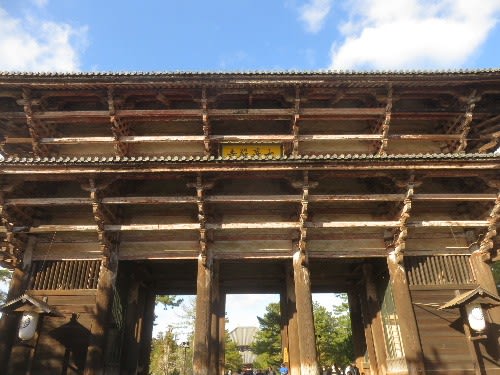

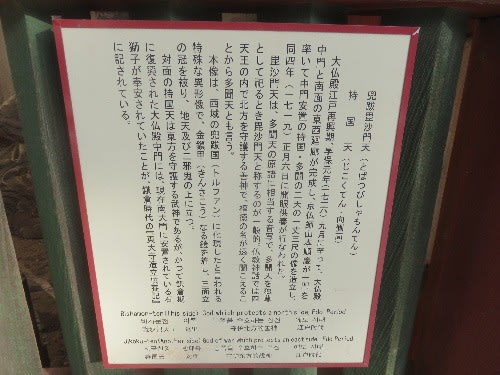

【仁王門】

【仁王像】

【勅使門】

【桜】

勅使門近くの桜が美しかった。

もうちょっと天気が良ければ更に良かったけど。

【境内】

【霊宝館】

こちらは有料ですので今回はパス。

【紅葉】

【金剛華菩薩】

【桜】

御室桜は中門から有料ゾーン(500円)で見れるので、

早速中門を入ったけど並んでいたので先に五重塔を見ることにした。

【五重塔】

やはり仁和寺の五重塔は素晴らしい。

美しい花とのコラボもいい。

【境内】

【観音堂】

まだ観音堂の内陣に入ったこと無い人は、

是非とも入ってほしいですね。

【オブジェ】

枯山水庭園に異物混入。

こんなん要らんわ。

【大黒堂】

【御影堂】

重要文化財。

弘法大師像、宇多法皇像、仁和寺第2世性信親王像を安置。

この気品のある御影堂は慶長年間造営の内裏 清涼殿の一部を賜り、

寛永年間に再建されたもので、蔀戸の金具等も清涼殿のものを利用しているとのこと。

【一願不動尊】

【シャクナゲ】

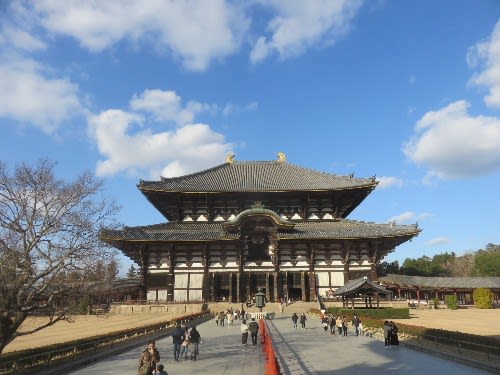

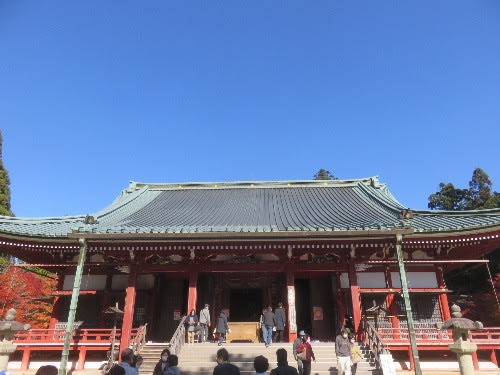

【金堂】

国宝。

今日は僧侶の法話をされていました。

さて、次回はいよいよ御室桜の模様です。

桜好きならご存じの御室桜は仁和寺で見れます。

それが例年より早くも満開の知らせを聞いてやってきました。

しかしさすがに有名な御室桜が満開とあって、

まぁまぁ大きな有料駐車場が満車。

道路沿いにある駐車場なんで、

渋滞回避の為に警備員に駐車場待ちを拒否られて、

駐車場を探して界隈を彷徨う。

しかし、仁和寺の近くって駐車場は少ないし、

あっても既に満車で駐車難民決定。(泣)

仕方なく数キロ離れた龍安寺の有料駐車場に着くとガラガラ。

でも係員に聞いたらアホみたいに高い。

こんなに仁和寺から離れていて尚且つ料金が高いので諦め、

仁和寺の駐車場に戻るとラッキーなことに駐車場に入れた。(^^

この時期の仁和寺に行くには朝一か電車をお勧めします。

マジで駐車王難民になりますから。

<2018年11月3日参拝>

https://blog.goo.ne.jp/051006250510/e/4e58d3d66ff569f7b1ec08b6e28a806c

所在地:京都府京都市右京区御室大内33

宗派:真言宗御室派

御本尊:阿弥陀如来

創建:仁和4年(888)

開基:宇多天皇

札所:神仏霊場巡拝の道、真言宗十八本山、京都十三仏霊場、近畿三十六不動尊、

御室八十八ヶ所霊場

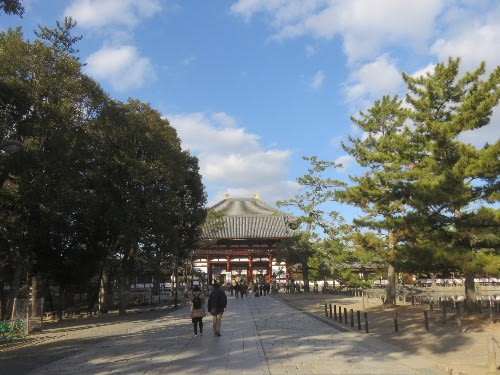

【参道】

【仁王門】

【仁王像】

【勅使門】

【桜】

勅使門近くの桜が美しかった。

もうちょっと天気が良ければ更に良かったけど。

【境内】

【霊宝館】

こちらは有料ですので今回はパス。

【紅葉】

【金剛華菩薩】

【桜】

御室桜は中門から有料ゾーン(500円)で見れるので、

早速中門を入ったけど並んでいたので先に五重塔を見ることにした。

【五重塔】

やはり仁和寺の五重塔は素晴らしい。

美しい花とのコラボもいい。

【境内】

【観音堂】

まだ観音堂の内陣に入ったこと無い人は、

是非とも入ってほしいですね。

【オブジェ】

枯山水庭園に異物混入。

こんなん要らんわ。

【大黒堂】

【御影堂】

重要文化財。

弘法大師像、宇多法皇像、仁和寺第2世性信親王像を安置。

この気品のある御影堂は慶長年間造営の内裏 清涼殿の一部を賜り、

寛永年間に再建されたもので、蔀戸の金具等も清涼殿のものを利用しているとのこと。

【一願不動尊】

【シャクナゲ】

【金堂】

国宝。

今日は僧侶の法話をされていました。

さて、次回はいよいよ御室桜の模様です。