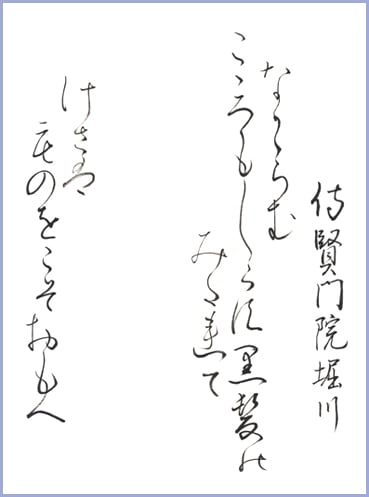

長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ

歌意: 末長く変わらないという、あなたのお心もはかりがたく、

お逢いして別れた今朝は、黒髪が乱れるように心が乱れて、

あれこれともの思いをすることです。

作者: 待賢門院堀河(たいけんもんいんのほりかわ)

12世紀前半の人。待賢門院に仕える。

院政期歌壇の代表的な女流歌人。

この歌も崇徳院の主催した『久安百首』(77番・79番)で詠まれた歌。

この一首を、男が届けてきた後朝の歌に対する返歌という趣向で詠んでいる。

「長からむ心」は、これからも変わることがないとする誠実な心。

しかしここでの女には信じ切ることが出来ない。

男が去って、ひとりで過ごす時間が経つにつれて、

恋するがゆえの疑いと不安と不審がつのっていくのである。

恋のもの思いを、情感豊かに詠んだ一首である。

※参考 文英堂 「原色小倉百人一首」

![]()

にほんブログ村ランキング←ポチっとお願いします

が流行し始めました~

が流行し始めました~