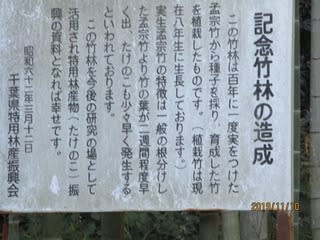

先日11月10日、樹木医会南ブロックの研修会が開かれて、千葉県内でも中央の奥まった大多喜町に行ってきた。講師は大先輩の樹木医である。この辺一帯はタケノコ栽培の有数の地である。あらためて竹について生きた知見を得たのでここでは竹の話を披露する。この大多喜県民の森では県内唯一、竹笹園を持ち竹の生育特性や生態を研究してきた組織である。ちなみにモウソウチクの実生による貴重な竹林の実験林もあり、それは画像での説明に譲りたい。

先日11月10日、樹木医会南ブロックの研修会が開かれて、千葉県内でも中央の奥まった大多喜町に行ってきた。講師は大先輩の樹木医である。この辺一帯はタケノコ栽培の有数の地である。あらためて竹について生きた知見を得たのでここでは竹の話を披露する。この大多喜県民の森では県内唯一、竹笹園を持ち竹の生育特性や生態を研究してきた組織である。ちなみにモウソウチクの実生による貴重な竹林の実験林もあり、それは画像での説明に譲りたい。以下の内容は、以前、雑誌「現代農業」にも発表された。その具体的なノウハウは竹林経営やタケノコ栽培、電力業界などの鉄塔、送電線管理で役立たせることになっている。竹はイネ科で、地下茎からタケノコを発生し、3箇月で成竹になる。タケノコから成竹になるとその体積は50倍にも及ぶ。高さは最大20mまで伸びる。10年間は生立し竹林内で一部に枯れがあると自己で補う働きがある。

・用材としての伐竹は2~4年性の樹齢が最適である。

・竹林の拡大防止策の一番効果的な方法はタケノコの時にすべてを取り除く。これを毎年繰り返すこと。数年続けるとタケノコは発生本数は激減し細くなる。さらに続けると発生が止まる。細いからと言って中断すると数年(5~6年)でもとの姿に爆発的に回復する。

・竹の種類に関係なく、竹高1m前後(~2m)で伐採すると地下茎が古損しタケノコの発生も少なく竹林は壊滅する。40cmぐらいだと効果なし。伐採された竹は切り口から泡状になった樹液を出しその後地下茎から離れて枯れる。地元での実績では最も効果的な伐採時期は6月がいいようだが、11月でも効果は十分である。この場合の方法はいつでも季節は問わないとされている。

・また、竹やアズマネザサ(いわゆる篠竹)などの笹類のみに効く フレノック粒剤(エムシー緑化) 等の伐竹剤による方法がある。一年目以降に効果が出てくる。これは植栽した緑地の竹や笹類にも効果がある。時期を問わず散布すれば確実に壊滅する。立ったままで枯れる。その伐竹作業は倒す方向と跳ね返りのバウンドを考慮しないと危険である。処理した竹林は少なくとも枝払いをしないと膨大な体積になりトラブルを生じかねない。

また、具体的な話として、枝払い作業は単管パイプを上から稈の節の基部を目がけて打ち下ろすと簡単に外れるので、利用すると効率がいい。

わたしのタケノコ好きはこのブログでも何度も取り上げた。今まで地元では孟宗竹、真竹、呉竹を収穫したが、マダケ属のモウソウチクなどの園芸品種は食用になるらしい。ほかに有名どころでは東北の根曲り竹(チシマザサ)もある。わたし自身は仕事柄、木本植物である樹木を知れば知る程、草本でもない身近なタケの生態に不思議さを感じてきた。

過去に、わたしが竹について関心を持って静岡県長泉町にある『富士竹類植物園』へ行ったのはかなり昔の話である。新たに天王洲アイルの維持管理作業につく素人同然の部下を引き連れて行った、当時は人手不足で対外的にも息抜きをかねて研修会を催していた。

大多喜町は千葉県では佐倉の堀田氏に次いで数少ない城下町、大多喜城は徳川家康四天王のひとり本田忠勝によって築城された。観光的に言うと大多喜城は高台にある山城で、天守閣の中は博物館、お土産は ≪最中 十万石≫ が有名である。また、国内では唯一天然ガスが出て、この地域一体に供給している。同じく当地では放射能汚染予防のヨード生産量が世界一で海外にも輸出している。

追加事項として、画像の一部では研修会でのクラフトとしてタケで製作した竹笛と、‘ヒンメリ' という八面体のフィンランドの伝統的な装飾品を載せている。