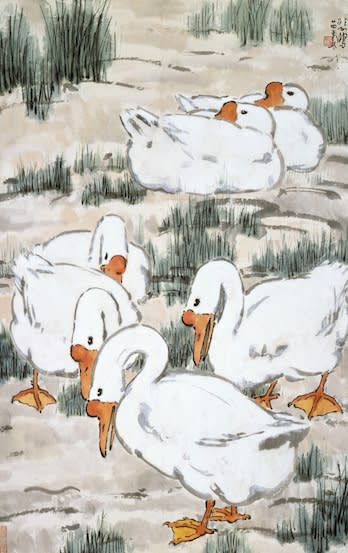

徐悲鴻『鵝伏図』(1935年)

徐悲鴻(じょひこう)は、1895年に生まれ、1953年に没した画家である。中国では彼の名を冠した学校があるぐらい有名な存在だというが、日本ではほとんど知られていないだろう。

『鵝伏図』は、観てわかるとおり鵞鳥の群れを描いている。その輪郭は柔らかで、こんもりした羽毛のふくらみをよくあらわしていると思う。何かさかんに餌をついばんでいるらしい手前の4羽と、悠然として構えている後方の2羽とが、鮮やかな対照をなしている。

前回取り上げた斉白石の絵よりもずっと後に描かれているが、この絵を観るかぎりピカソなどと比べられるような斬新さはなく、ごく穏やかな、中庸を極めた画風だ。いくら中国といっても少し時代遅れではないかといいたいぐらいである。1930年代というと、ヨーロッパでは抽象絵画運動の嵐が吹き荒れたころにあたる。

だが、彼は中国に閉じこもっていたわけではないようだ。驚いたことに、20代のはじめには日本に留学しているし、その後もパリやベルリンに滞在して絵を学んでいる。例えるとすれば、藤田嗣治がフランスに移り住んだ年から遅れることわずか数年にすぎない。当時としてはずば抜けた国際感覚の持ち主だったのである。

『鵝伏図』は油彩ではないが、彼は基本的に油彩画を描いた人だった。もちろん、花鳥風月ばかりを呑気に描いていたわけでもない。戦後は中国の建国にも携わり、かなり重要なポストに就いたこともあったようだ。ここに描かれた呑気な鵞鳥の集団はそれよりも前の時期の絵だろうが、油絵の手を休めて、気分転換のように描かれたのかもしれない。しかしそれにしては、非常によく描けている。

***

参考画像:鈴木其一『鵞鳥図屏風』(部分、江戸後期、細見美術館蔵)

ぼくがこの絵を観てただちに思い出したのは、江戸琳派の代表的な絵師である鈴木其一(きいつ)の、同じ鵞鳥を主題とした屏風絵である。

徐悲鴻は日本を訪れていたわけだから、琳派の絵画を全然知らなかったとは思えない。けれども、其一の描いた鵞鳥たちの硬質な輪郭線や、何の凹凸も描かれていないのっぺりとした地面とは明らかに異なるものを、彼は描き出した。徐悲鴻は農村で生まれ育った人なので、身近には本物の鵞鳥がいただろう。絵の題材としてではなく、生活のための重要な家禽の一種として飼われていた可能性だってないとはいえない。

そう思って絵を観ると、優雅に散策しているような其一の鵞鳥に比べ、徐悲鴻の鵞鳥たちは生きるために一生懸命努力をしているように感じられる。極端なことをいえば、工事のために地面をシャベルで掘っている労働者の姿が重なるのである。後方の少し偉そうな2羽は、彼らを管理している役人のようにも思えてくるのだが、それはさすがに深読みしすぎだろうか。

つづきを読む

この随想を最初から読む