東大の院生にはシカだけでなく、ツキノワグマ、ヒグマ、ニホンザル、マングース、アカネズミ、オガサワラオオコモウリ、タヌキ、モンゴルの草原などのテーマに取り組んでもらった。

佐藤喜和君(右手前)のヒグマの調査のためドラム缶檻を運ぶ(1999年)

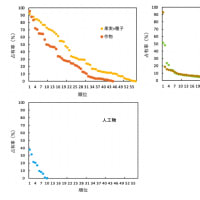

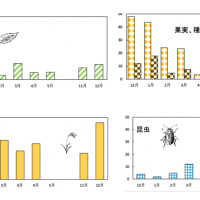

東大では1年に2、3人程度の院生を指導していたが、麻布大学に来てからは1学年で10人近くもの学生を指導することになった。それだけでなく、講義や実習の数もたいへん多い。このため研究とのやりくりがたいへんになった。そこで、近場で確実に結果がでるような対象動物やテーマを工都市緑地の動物、里山の動物などに拡げると同時に、長野県の八ヶ岳、アファンの森、山梨県の乙女高原などでさまざまな動物を対象とした。哺乳類としてはシカ、カモシカ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ、テン、ヤマネ、カヤネズミ、コウモリ類のほか動物園のゾウ、サイ、バクなど、鳥類ではフクロウ、両生類ではカエル類、トウキョウサンショウウオ、そのほか昆虫類も調べた。

私は東北大学で大学院を修了したが、そこでは学生は4年生で研究室に配属になる。4年生はいろいろ体験をして研究室に慣れればよくて、大学院になって本格的に所属するという雰囲気だった。東京大学では大学院組織だったので、相手をするのは院生と留学生だった。したがって研究は自分で好奇心をもって切り開いてゆくのが当然のことだと思ってきた。そのまま麻布大学に来たために、二十歳前後の学生を指導することに不慣れだったし、受動的な姿勢の学生には当惑した。そのために、研究に対して真剣に取り組まない学生にはきびしいことも言った。しばらくして、今の学生はそういう体験をしないから、初めてきびしいことばを聞いて面食らうということに気づいた。ただ、それでも大学生は少なくともこうあるべきだという線は譲らなかった。当惑した学生もいたようだが、私はそれでよかったと思っている。そうしたからこそ、卒論が国際誌に掲載されるレベルになったのだと思う。

つづく

佐藤喜和君(右手前)のヒグマの調査のためドラム缶檻を運ぶ(1999年)

東大では1年に2、3人程度の院生を指導していたが、麻布大学に来てからは1学年で10人近くもの学生を指導することになった。それだけでなく、講義や実習の数もたいへん多い。このため研究とのやりくりがたいへんになった。そこで、近場で確実に結果がでるような対象動物やテーマを工都市緑地の動物、里山の動物などに拡げると同時に、長野県の八ヶ岳、アファンの森、山梨県の乙女高原などでさまざまな動物を対象とした。哺乳類としてはシカ、カモシカ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ、テン、ヤマネ、カヤネズミ、コウモリ類のほか動物園のゾウ、サイ、バクなど、鳥類ではフクロウ、両生類ではカエル類、トウキョウサンショウウオ、そのほか昆虫類も調べた。

私は東北大学で大学院を修了したが、そこでは学生は4年生で研究室に配属になる。4年生はいろいろ体験をして研究室に慣れればよくて、大学院になって本格的に所属するという雰囲気だった。東京大学では大学院組織だったので、相手をするのは院生と留学生だった。したがって研究は自分で好奇心をもって切り開いてゆくのが当然のことだと思ってきた。そのまま麻布大学に来たために、二十歳前後の学生を指導することに不慣れだったし、受動的な姿勢の学生には当惑した。そのために、研究に対して真剣に取り組まない学生にはきびしいことも言った。しばらくして、今の学生はそういう体験をしないから、初めてきびしいことばを聞いて面食らうということに気づいた。ただ、それでも大学生は少なくともこうあるべきだという線は譲らなかった。当惑した学生もいたようだが、私はそれでよかったと思っている。そうしたからこそ、卒論が国際誌に掲載されるレベルになったのだと思う。

つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます