■木村榮一「ラテンアメリカ十大小説」岩波新書(2011年刊)

古書店にあったので、何となく手に取った。

いかにも新書らしく、平易なわかりやすい文章となっているためすらすらと読めてしまった。かなり物足りなかったけれどね(*^。^*)

それまで読んでいた本、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」を、あっというまに追い越した。

「ヘンリ・ライクロフトの私記」は文字が小さいため、まあ何とか読んではいるが、老眼への負担が無視できないレベル。岩波のワイド版を手にいれればいいけど、蔦屋書店に問い合わせたとき「品切れです」とけんもほろろだった。

「ヘンリ・ライクロフトの私記」については、読み了えてからレビューを書いておきたい。ポストイット、「」の目印、書き込みが少々あって、おまけに文字が小さいため、そういう意味でてこずっているのだ。

至福の時間は、スローリーディングして、ゆったりのんびり愉しむにかぎるにゃ(^^♪

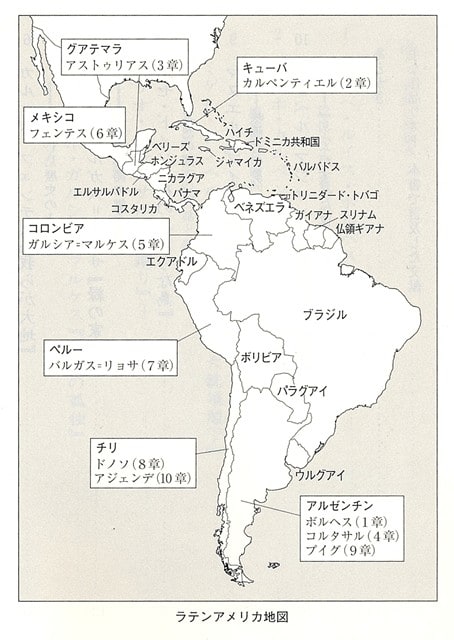

目次は省略するが、フリオ・コルタサル、カルロス・フェンテス、マリオ・ガルバル⁼リョサ、イサベル・アシェンデといったあたりには関心を持った。ボルヘス、ガルシア⁼マルケスは以前から興味があって、“拾い読み”していた。

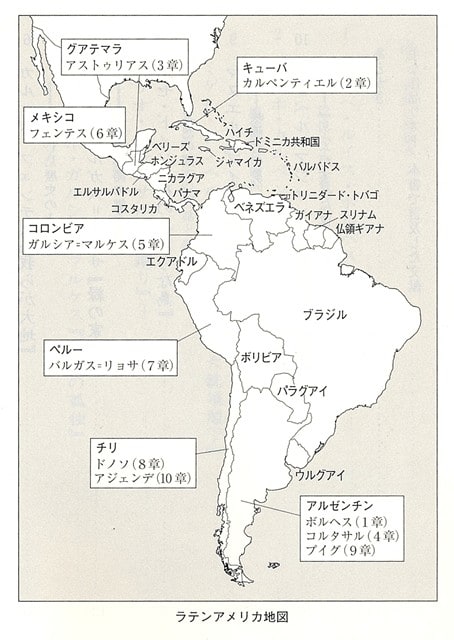

ラテンアメリカというのは、スペイン語の文化圏である。ブラジルを除き、メキシコからアルゼンチンにまたがる、広範な領域を占めている。

木村榮一さんのお名前は、いたるところで目にしていたし、これまで数冊の訳書が手許にストックしてあった。ラテンアメリカの文学は、1970~90年代に、ブームという現象を惹き起こしたんだよね。

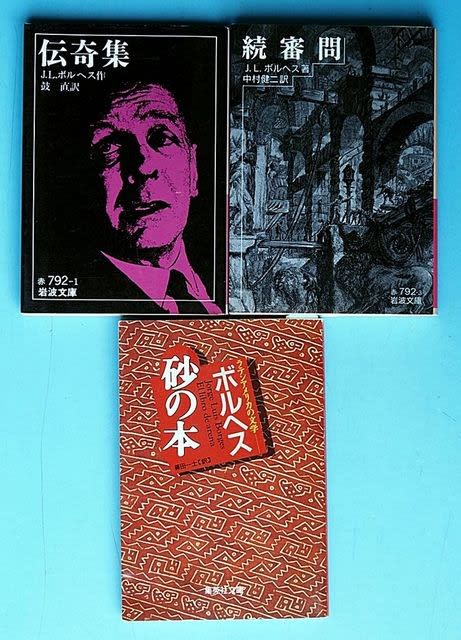

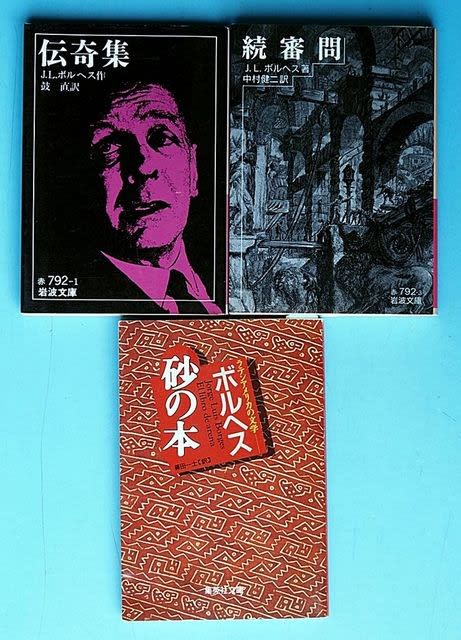

ことに「伝奇集」「百年の孤独」は、友人たちから何度となく耳にし、何はともあれ読まなければ・・・とかんがえていた。

これまで読みかけては挫折、また挫折のくり返しで、「おれには合わねえな」とアプローチはややあきらめかけていた。

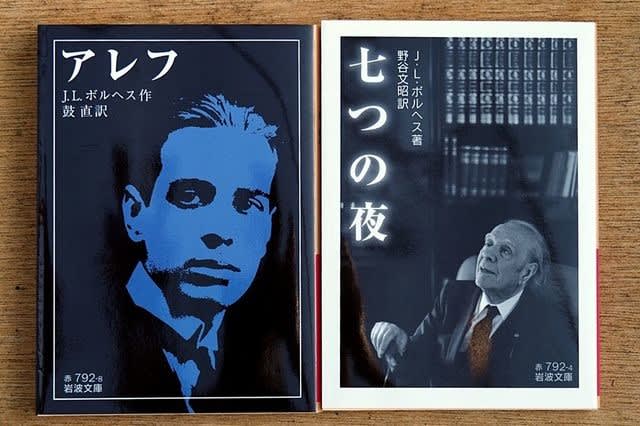

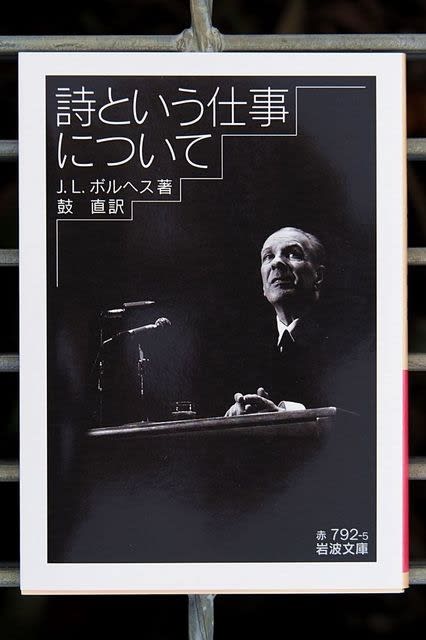

ところが、書棚からボルヘスの「続審問」(評論集)を引っ張り出し、ぱらぱらと読んでいたところ、「ナサニエル・ホーソン」(文庫本で約35ページ)が、グサリとばかり、わき腹に食い込んできた。

“読み”の深さに圧倒された。

ホーソンはつい先日「緋文字」と2~3の短篇を読んだばかりなので、印象はかなり鮮明。

ボルヘスが、“これまでだれもいわなかったこと”をいっているのはたしかである(。-ω-)

というわけで、木村榮一さんの「ラテンアメリカ十大小説」につながっていった。

しかし、本書は内容的には初心者向けのガイドブックそのもの。ガッツリとした読書体験を望むと期待外れである。

新書の性格上、あまり専門的なことは書けないので、やむを得ないレベルだろう。

ラテンアメリカの文学が、どういった領域に、どんなふうに拡がっているのか参考にはなる。

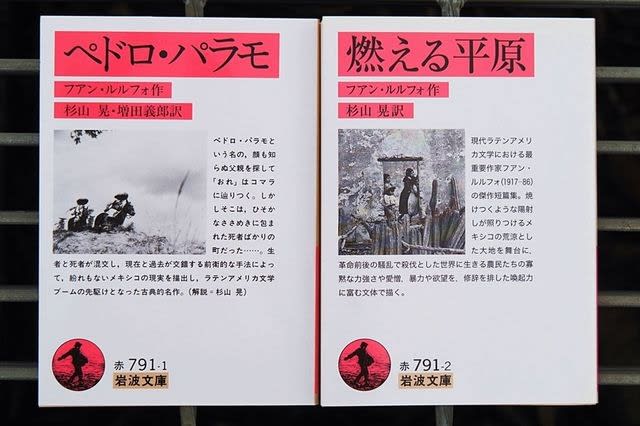

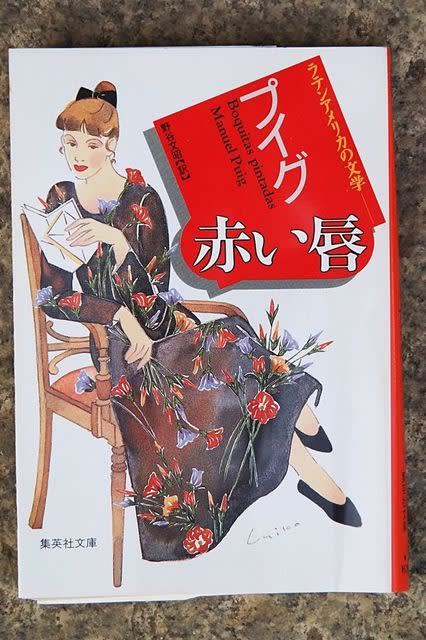

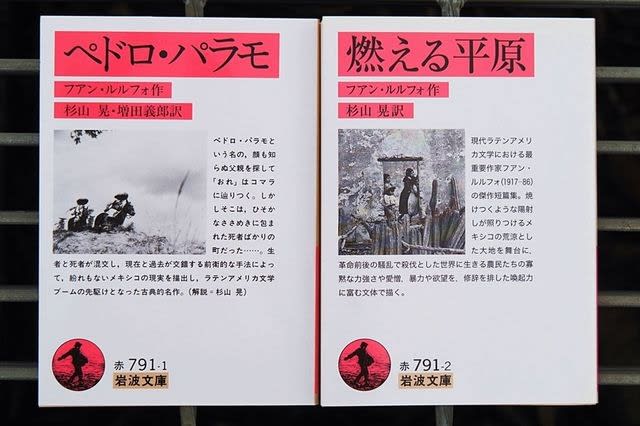

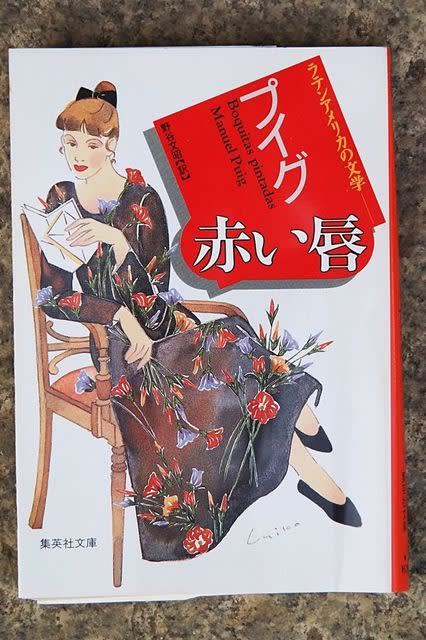

わたしはほかにAmazon等のレビューを眺めながら、新本でメキシコの作家フアン・ルルフォの「燃える平原」「ペドロ・パラモ」の2冊と、100円の棚にひょっこり置いてあったアルゼンチンの小説家プイグの「赤い唇」を買った。

近ごろはつまみ食いばかりしている。濫読はそのまま乱読へとつながってゆく。そして、そういった行為をアシストしてくれるのが、じつはボルヘスであったりする。

過去に愛読した作家では、澁澤龍彦さんとの共通性があるとおもえるボルヘス。

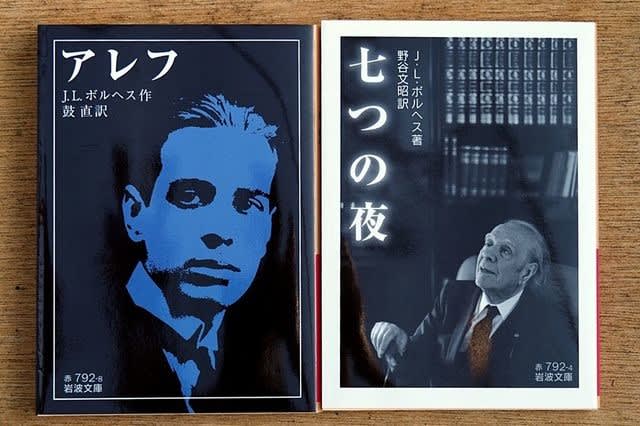

とっつきにくいが、挑戦する価値は十分あり、知的な迷宮世界を展開する、世界最高の図書館長ボルヘス。

書痴ともいわれるこの作家の凄みが、翻訳を通じてどれほどつたわってくるものか、期待値は大きい♪

これからいったいどういう方向に舵をきることになるか、われながらよくはわかっていないのだが・・・。

評価:☆☆☆☆

古書店にあったので、何となく手に取った。

いかにも新書らしく、平易なわかりやすい文章となっているためすらすらと読めてしまった。かなり物足りなかったけれどね(*^。^*)

それまで読んでいた本、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」を、あっというまに追い越した。

「ヘンリ・ライクロフトの私記」は文字が小さいため、まあ何とか読んではいるが、老眼への負担が無視できないレベル。岩波のワイド版を手にいれればいいけど、蔦屋書店に問い合わせたとき「品切れです」とけんもほろろだった。

「ヘンリ・ライクロフトの私記」については、読み了えてからレビューを書いておきたい。ポストイット、「」の目印、書き込みが少々あって、おまけに文字が小さいため、そういう意味でてこずっているのだ。

至福の時間は、スローリーディングして、ゆったりのんびり愉しむにかぎるにゃ(^^♪

目次は省略するが、フリオ・コルタサル、カルロス・フェンテス、マリオ・ガルバル⁼リョサ、イサベル・アシェンデといったあたりには関心を持った。ボルヘス、ガルシア⁼マルケスは以前から興味があって、“拾い読み”していた。

ラテンアメリカというのは、スペイン語の文化圏である。ブラジルを除き、メキシコからアルゼンチンにまたがる、広範な領域を占めている。

木村榮一さんのお名前は、いたるところで目にしていたし、これまで数冊の訳書が手許にストックしてあった。ラテンアメリカの文学は、1970~90年代に、ブームという現象を惹き起こしたんだよね。

ことに「伝奇集」「百年の孤独」は、友人たちから何度となく耳にし、何はともあれ読まなければ・・・とかんがえていた。

これまで読みかけては挫折、また挫折のくり返しで、「おれには合わねえな」とアプローチはややあきらめかけていた。

ところが、書棚からボルヘスの「続審問」(評論集)を引っ張り出し、ぱらぱらと読んでいたところ、「ナサニエル・ホーソン」(文庫本で約35ページ)が、グサリとばかり、わき腹に食い込んできた。

“読み”の深さに圧倒された。

ホーソンはつい先日「緋文字」と2~3の短篇を読んだばかりなので、印象はかなり鮮明。

ボルヘスが、“これまでだれもいわなかったこと”をいっているのはたしかである(。-ω-)

というわけで、木村榮一さんの「ラテンアメリカ十大小説」につながっていった。

しかし、本書は内容的には初心者向けのガイドブックそのもの。ガッツリとした読書体験を望むと期待外れである。

新書の性格上、あまり専門的なことは書けないので、やむを得ないレベルだろう。

ラテンアメリカの文学が、どういった領域に、どんなふうに拡がっているのか参考にはなる。

わたしはほかにAmazon等のレビューを眺めながら、新本でメキシコの作家フアン・ルルフォの「燃える平原」「ペドロ・パラモ」の2冊と、100円の棚にひょっこり置いてあったアルゼンチンの小説家プイグの「赤い唇」を買った。

近ごろはつまみ食いばかりしている。濫読はそのまま乱読へとつながってゆく。そして、そういった行為をアシストしてくれるのが、じつはボルヘスであったりする。

過去に愛読した作家では、澁澤龍彦さんとの共通性があるとおもえるボルヘス。

とっつきにくいが、挑戦する価値は十分あり、知的な迷宮世界を展開する、世界最高の図書館長ボルヘス。

書痴ともいわれるこの作家の凄みが、翻訳を通じてどれほどつたわってくるものか、期待値は大きい♪

これからいったいどういう方向に舵をきることになるか、われながらよくはわかっていないのだが・・・。

評価:☆☆☆☆