九州・大分県の内陸部、水清く緑豊かな豊後竹田から発信。

エンジェルファームNEWS

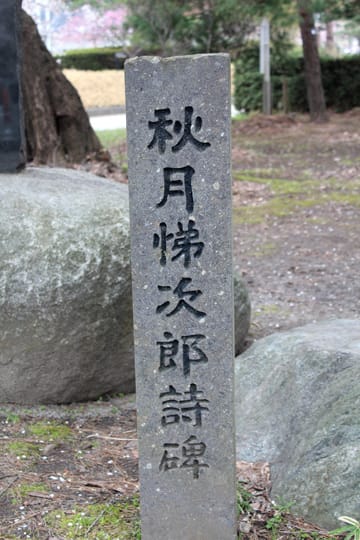

神のような秋月悌次郎

NHK大河ドラマ『八重の桜』。

先日の日曜日放映のワンシーンです。

右、綾瀬はるか演じる山本八重。

左、北村有起哉演じる秋月悌次郎。

今年の4月に会津を訪ねたとき

お城の周辺で秋月の詩碑に気づきました。

明治元年(1868)、エンジェルファームの母屋が建った年に秋月悌次郎がつくった漢詩です。

5月には、熊本市街中心部にあるラフカディオ・ハーン旧居跡を訪ねました。秋月は維新後、旧熊本大学(第五校)の漢文の先生になっていたんです。ハーンが同僚でした。ハーンは前列右から二人目。秋月は前列左から二人目。

ハーンは秋月のことをこう評しています。

秋月氏はしだいに歳を加え、高齢となり、だんだん神さまのような風貌を呈してきた。

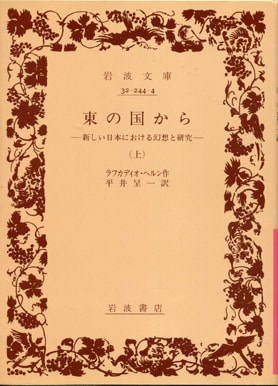

ハーンがいう“神さま”は、キリスト教的なGOD? それとも日本的な神? と思って、また下のような本を取り寄せました。ハーンが言うなら日本的な神だろうとは思いましたが、どうしても知りたくなりました。

岩波書店発行『東の国から』のなかに収められている「九州の学生とともに」のなかに秋月悌次郎について触れたカ所があります。

いったい、日本の神さまというものは、絵だの彫刻だのでみるというと、仏さまとはまるっきり似ているところがない。神は仏よりも、年代はずっと古いものであるが、この仏よりもずっと古い神たちは、仏さまみたいにうつむいた目つきだの、寂然と無念無想にふけっている姿だのは、どれもしていない。

神というものは、自然をこのうえもなく愛するものであるから、自然のうちでも最も清白な幽寂のなかへもはいっていくし、樹木の精ともなるし、あるいは、海や川に入って、波の音、せせらぎの育ともなるし、また、時には風にのって、天翔けるようなこともある。

大昔は、神はこの地上で、人間とおなじようにして住んでいたものなのである。そうして、この国の人たちは、いずれもみな、そういう神の子孫なのである。であるから、この国の紳は、神霊としても、人間にだいぶ似たところがあって、きまざまの性質をもっている。つまり、神というものは、生きている人間の感情でもあれば、意識でもあるのだ。

伝説のなかや、もしくは伝説から生まれた美術品などにあらわされているこの国の神は、たいてい、人に親しみをもたれるような姿をしたのが多い。

会津藩士として、苦しい会津戦争を戦い、一時は終身禁固刑を受けた秋月でしたが、会津のラストサムライとして素敵な老境を迎えられていたことをラフカディオ・ハーンは伝えているわけです。

| « 水土の経済学 | 明正井路 » |