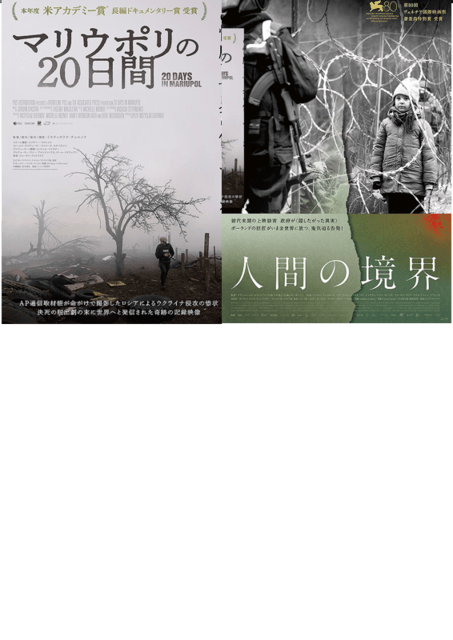

不条理、不合理、残酷。戦争の実相を端的に伝える言葉はいくらでもある。しかし、それは戦闘や兵士がたくさん出てくるシーンとは限らない。むしろ直接戦闘と関係のない銃後や占領された地域も過酷な戦争の現在地でもある。

1945年4月。ドイツ本土への連合軍の空爆は苛烈を極めていた。デンマーク、フュン島のリュスリンゲ大学にドイツからの難民を受け入れるよう学長ヤコブは命じられる。200名と伝えられていたが到着したのは500名超。体育館に詰め込まれた難民らに瞬く間に感染症が広がる。しかもドイツ兵は一人残らず姿を消す。ヤコブの妻リスは飢える難民の子らにミルクを配布しようとするがヤコブは反対する。それが、難民の死者の子どもが圧倒的に多いと知り、今度はヤコブが難民に手助けしようとする。今度はリスが反対する。ドイツ人を助けることは「売国奴」と非難される。その一部始終を見ていたのがヤコブとリスの子セアン。映画はセアンの眼を通して終始描かれる。

戦争で一番被害を受けるのは子ども。現在では何度も叫ばれる「反戦」の一スローガンだが、子どもは同時に「残酷」でもある。「売国奴」の両親を持つセアンは同級生からナチス役を強いられ、酷いいじめ、辱めを受ける。日本でも少しでも懐疑心を持つ大人に比して、「小国民」世代はより戦意高揚に邁進した。セアンを助けたのは難民の少女ギセラだった。ドイツ人を助ける両親とくにヤコブに反発していたセアンは、両親をドイツ軍に殺されたパルチザン支援者のヤコブの学校の音楽教師ビルクに懐いて、手助けするようになっていたが、自分を助けたギセラが瀕死にあることを知り、思い切った行動に出る。

銃後や占領地の非戦闘市民はすぐに殺されるかどうかの瀬戸際に立たされていない分、その行動はよりグラデーションだ。パルチザンに身を挺し、徹底的に占領軍に抵抗する者からナチスの下僕になる者まで。ヤコブも当初は難民には一切関わろうとしなかったのに、それが変わっていたのはドイツを助けるのではなく、目の前で瀕死の子どもらを助けようと思ったからにすぎない。ドイツ人に手を差し伸べるのではなく、人間に手を差し伸べるのだと。

ここに宗教的観念や背景を読み解くのは容易であろう。けれど「人道」は信仰とは必ずしも関係がない。もちろん、人種や階級、階層、職業、普段の生き方とも関係がない。

ヤコブを人道主義に目覚めた素晴らしい人と称するものも簡単だが、反対に石を投げつけ、挙句には暴力を振るう者を「愛国者」と論じるのも簡単だ。同時に誰もがパルチザンたれ、あるいは、その時々でうまく立ち回れとは言えない。敵を見たら撃てるようにと訓練された兵士とは違うのだ。

ドイツの占領が終わり、瀕死のギセラを病院に連れて行くため、セアンと父ヤコブは大きな賭けに出て、ギセラは助かるが、もう一家はその地にはいられなくなった。時々の選択によって愛国者になったり、売国奴になったり。そういう一市民の営みは揺れて、また移動するのに、二種類に分け、互いを憎悪と迫害、排除の対象とする。戦争の最大の機能と言えるだろう。

イスラエルのガザ攻撃を非難したら「反ユダヤ」とレッテル貼りをされるアメリカやドイツをはじめとする西側諸国。ネタニヤフ政権の蛮行は紛れもなくパレスチナ人に対するジェノサイドであるのにどちらかを問う「蛮行」。戦争は間違いなく揺れさえも破壊する。