零戦ネタが続いています…

そう言えば、お散歩コースにも零戦を展示してあるところを思い出しました。

上野の国立科学博物館です。

会社から歩いて行ける場所ですよ。

お目当ての零戦は、地球館2階の一番奥まったところに展示されています。

同じフロアーには「たんけん広場」というスペースがあり、平日だというのに子供たちでごった返していました。

「まいったね~」なんて思いながら、零戦の展示スペースにたどり着くと、そこは意外にも閑散としていてホッとしました。

零戦21型改…は、このようにカウルを外した状態で展示されています。

屋内で見ると、やけに機体が大きく見えます。

もう少し近付いてみましょう。

カウリングが取り外されているので、シリンダーの配置もしっかりと分かるような展示です。

このショットが好きですね。

キャブレターの空気取り入れ口とその下はオイルクーラーの吸気口です…たしか。

そしてその横には排気口が見て取れます。

エンジン下部に、その3点セットが纏まっているのが良いです。

零戦21型に搭載されているのは栄12型14気筒…です。

7気筒分の排気をまとめて排気口に導いているエキゾースト・マニホールドを見てみたかったですが、そこまでは確認出来ませんが…

52型の栄21型エンジンの「ロケット排気管」よりも、栄12型の集合管(と言って良いのか知りませんが…)の方が好きですね。

おっ!このショットなら排気管のチャンバーの様子が良く分かりますね。

職人芸的な複雑な溶接が施されています。

多分、一つずつ手作りだったのでしょうね。

この「枯れた」感じの塗装が良い雰囲気です。

「テカッ」て居なくて良いですね。

それと、この機体が「零戦21型改(本当は改造複座機と表示されていますけれど、勝手に零戦21型改としてしまいました)」と言われる所以ですが…複座なんですね。

それにしても、綺麗にまとめてあります。

言われなければ、気が付かないほどキャノピーの形が単座のものと違和感がありません。

主脚のアブソーバーの状態を示すカラーバーはペイントされていませんね。

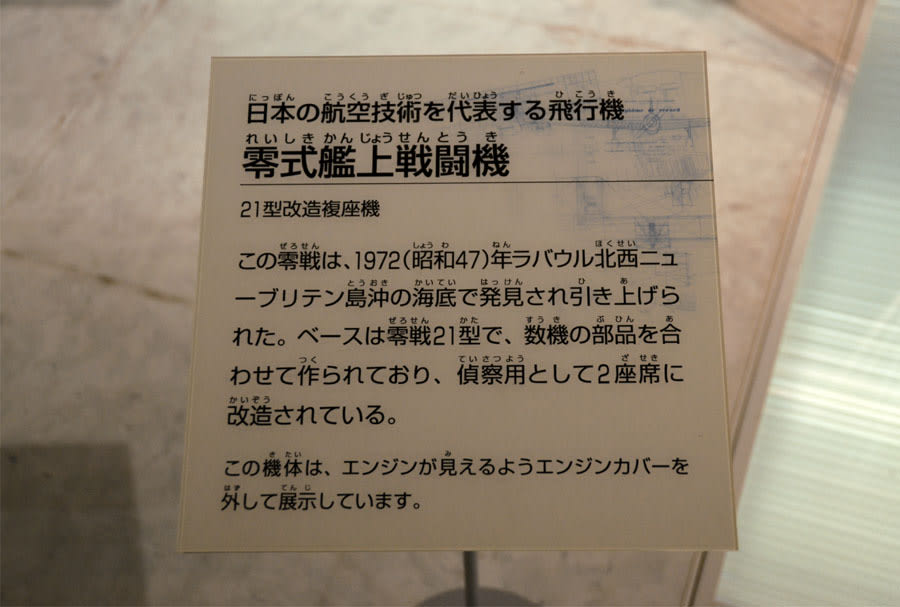

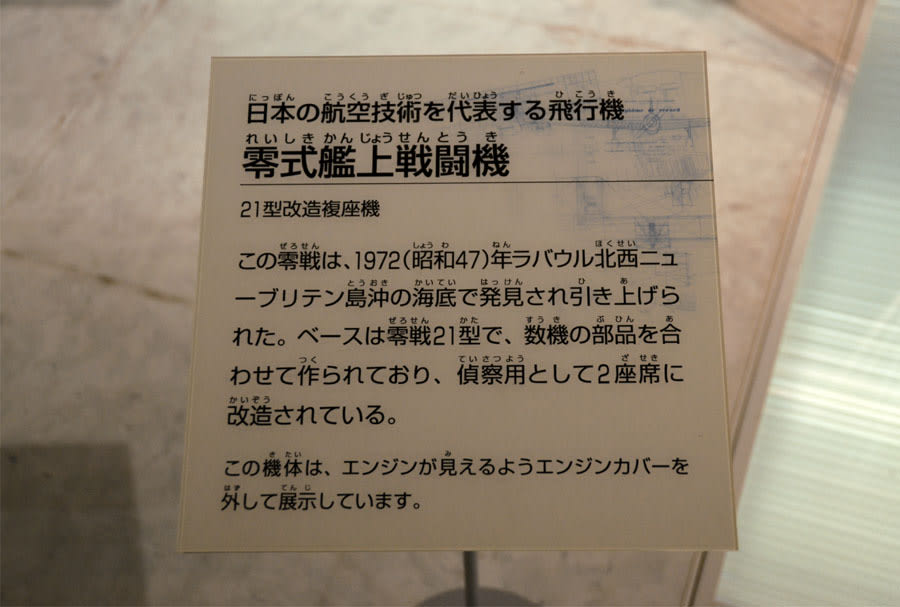

わりとあっさりとした説明パネルです。

もう少し色々と説明して欲しいところです。

やけにサッパリしていると思ったら、電装系は殆ど取り外されているみたいです。

スパークプラグやハイテンションコードも見当たりません。

電装系が省略されているお陰で、シリンダーの状態やプッシュロッドなどがとても詳細に観察することが出来ます。

シリンダー・フィンなど凄く綺麗な状態ですね。

この薄さ!間隔の繊細さ! 見事な加工だと思います。

もう70年以上も前の機械なのに、こうして機械加工の仕上がりなどを見ていると、「凄いな!」と感動します。

後に回って、アレスティング・フックや尾輪、尾灯を観察します。

こんなに華奢なフックで本当に着艦した機体を止めることが出来るのでしょうか?

尾輪のゴムはだいぶ劣化が進んでいる様子です。

尾灯のバルブは見えませんが、この機体のはアクリル樹脂が使われているのでしょうか?

オリジナル・パーツかどうかは分かりませんが、機体への装着が面白いです。

透明部はリベットが使われていますが、機体への固定にはプラスの螺子が使われています。

この時代の航空機にはプラス螺子がすでに使われていたのでしょうか?

尾翼の部隊ナンバーにはスポット照明が当てられています。

この機体は、戦闘機隊が引き揚げたラバウルで53-122の機体を元に、パーツを集めて作られたものだそうです。

たった1機作られた53-122は偵察任務などに運用されました。

その後撃墜され、海中にあるところを引き揚げられて、国立科学博物館に展示されることになったそうです。

そう言えば、お散歩コースにも零戦を展示してあるところを思い出しました。

上野の国立科学博物館です。

会社から歩いて行ける場所ですよ。

お目当ての零戦は、地球館2階の一番奥まったところに展示されています。

同じフロアーには「たんけん広場」というスペースがあり、平日だというのに子供たちでごった返していました。

「まいったね~」なんて思いながら、零戦の展示スペースにたどり着くと、そこは意外にも閑散としていてホッとしました。

零戦21型改…は、このようにカウルを外した状態で展示されています。

屋内で見ると、やけに機体が大きく見えます。

もう少し近付いてみましょう。

カウリングが取り外されているので、シリンダーの配置もしっかりと分かるような展示です。

このショットが好きですね。

キャブレターの空気取り入れ口とその下はオイルクーラーの吸気口です…たしか。

そしてその横には排気口が見て取れます。

エンジン下部に、その3点セットが纏まっているのが良いです。

零戦21型に搭載されているのは栄12型14気筒…です。

7気筒分の排気をまとめて排気口に導いているエキゾースト・マニホールドを見てみたかったですが、そこまでは確認出来ませんが…

52型の栄21型エンジンの「ロケット排気管」よりも、栄12型の集合管(と言って良いのか知りませんが…)の方が好きですね。

おっ!このショットなら排気管のチャンバーの様子が良く分かりますね。

職人芸的な複雑な溶接が施されています。

多分、一つずつ手作りだったのでしょうね。

この「枯れた」感じの塗装が良い雰囲気です。

「テカッ」て居なくて良いですね。

それと、この機体が「零戦21型改(本当は改造複座機と表示されていますけれど、勝手に零戦21型改としてしまいました)」と言われる所以ですが…複座なんですね。

それにしても、綺麗にまとめてあります。

言われなければ、気が付かないほどキャノピーの形が単座のものと違和感がありません。

主脚のアブソーバーの状態を示すカラーバーはペイントされていませんね。

わりとあっさりとした説明パネルです。

もう少し色々と説明して欲しいところです。

やけにサッパリしていると思ったら、電装系は殆ど取り外されているみたいです。

スパークプラグやハイテンションコードも見当たりません。

電装系が省略されているお陰で、シリンダーの状態やプッシュロッドなどがとても詳細に観察することが出来ます。

シリンダー・フィンなど凄く綺麗な状態ですね。

この薄さ!間隔の繊細さ! 見事な加工だと思います。

もう70年以上も前の機械なのに、こうして機械加工の仕上がりなどを見ていると、「凄いな!」と感動します。

後に回って、アレスティング・フックや尾輪、尾灯を観察します。

こんなに華奢なフックで本当に着艦した機体を止めることが出来るのでしょうか?

尾輪のゴムはだいぶ劣化が進んでいる様子です。

尾灯のバルブは見えませんが、この機体のはアクリル樹脂が使われているのでしょうか?

オリジナル・パーツかどうかは分かりませんが、機体への装着が面白いです。

透明部はリベットが使われていますが、機体への固定にはプラスの螺子が使われています。

この時代の航空機にはプラス螺子がすでに使われていたのでしょうか?

尾翼の部隊ナンバーにはスポット照明が当てられています。

この機体は、戦闘機隊が引き揚げたラバウルで53-122の機体を元に、パーツを集めて作られたものだそうです。

たった1機作られた53-122は偵察任務などに運用されました。

その後撃墜され、海中にあるところを引き揚げられて、国立科学博物館に展示されることになったそうです。