年末の“ノルマ”として、2022年の個人的な映画ベストテンを今年も発表したいと思う(^^;)。

日本映画の部

第一位 PLAN 75

第二位 香川一区

第三位 マイスモールランド

第四位 窓辺にて

第五位 マイ・ブロークン・マリコ

第六位 教育と愛国

第七位 こちらあみ子

第八位 ビリーバーズ

第九位 土を喰らう十二ヵ月

第十位 戦場記者

外国映画の部

第一位 ナワリヌイ

第二位 あのこと

第三位 キングメーカー 大統領を作った男

第四位 渇きと偽り

第五位 帰らない日曜日

第六位 スティルウォーター

第七位 ブルー・バイユー

第八位 GAGARINE ガガーリン

第九位 白い牛のバラッド

第十位 ベルファスト

2022年は“個人的な事情”によって映画館から遠ざかる時期が何回かあり、主要な作品をすべてチェック出来たとは言い難い。見逃した映画も少なくないだろう。しかしながら、何とかベストテンを選べるだけの本数をこなせたのは幸いだった。2023年からは“通常のペース”に戻せたらと思っている。

日本映画の一位作品は、まさしくアップ・トゥ・デートな題材を反則技とも言える御膳立てで扱い、しかもそれを成功させているという希有な例である。国家権力による人命収奪を描いているが、実際にこのような施策が考案されたら、意外と広範囲な支持を集めてしまう可能性があるのではないか。それだけ我が国の社会的状況は救いようが無いフェーズに突入している。

あと日本映画全体の傾向として、完全に“二極化”していることが挙げられる。私がベストテンに入れた映画と、巷で客を集めている作品群は別物だ。一般ピーブルは大手シネコンで全国拡大公開される映画以外に、邦画というものは存在しないと思っている。もちろんこのトレンドは随分前からあったのだが、近年それが昂進しているように見える。

客の入りが良いのは結構なことだが、その仕掛けがマンガやライトノベルやテレビドラマ等の映画化であることを見透かされている以上、所詮は“バブル”であろう。質的な発展が期待できるものではない。

外国映画のベストワンは2022年の一大ニュースに関連したドキュメンタリーの力作だ。現時点では“観るべき映画”の筆頭である。ハリウッド製の大作群はランクインさせていないが、これは別にアメリカ映画が特別見劣りしていたということではなく、レベルとしては“いつも通り”だ。少なくとも、面白い映画を企画・製作して観客動員を増やそうという真っ当なマーケティングが通用していることは、邦画界よりもマシである。

なお、以下の通り各賞も勝手に選んでみた。まずは邦画の部。

監督:早川千絵(PLAN 75)

脚本:今泉力哉(窓辺にて)

主演男優:山田裕貴(夜、鳥たちが啼く)

主演女優:永野芽郁(マイ・ブロークン・マリコ)

助演男優:三浦友和(ケイコ 目を澄ませて)

助演女優:玉城ティナ(窓辺にて)

音楽:レミ・ブーバル(PLAN 75)

撮影:松根広隆(土を喰らう十二ヵ月)

新人:嵐莉菜(マイスモールランド)、北村優衣(ビリーバーズ)

次は洋画の部。

監督:ダニエル・ロアー(ナワリヌイ)

脚本:オドレイ・ディワン、マルシア・ロマーノ(あのこと)

主演男優:イ・ソンギュン(キングメーカー 大統領を作った男)

主演女優:アナマリア・ヴァルトロメイ(あのこと)

助演男優:トロイ・コッツァー(コーダ あいのうた)

助演女優:ジュディ・デンチ(ベルファスト)

音楽:ジム・ウィリアムズ(TITANE チタン)

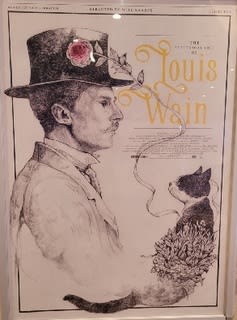

撮影:エリック・アレクサンダー・ウィルソン(ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ)

新人:オデッサ・ヤング(帰らない日曜日)、マディ・ジーグラー(ライフ・ウィズ・ミュージック)、

ソ・ユミン監督(君だけが知らない)

毎度のことながら、ワーストテンも選んでみた(笑)。

邦画ワースト

1.峠 最後のサムライ

演出・脚本・演技と、三拍子そろった(?)見事な駄作。とにかく、何も描けていない。製作側は“時代劇さえ作ればシニア層を大量動員できる”とでも思ったのだろうか。猛省を促したい。

2.SABAKAN サバカン

悪い意味で“子供をダシに使った”映画。筋書きのいい加減さは目に余る。

3.母性

4.シン・ウルトラマン

5.LOVE LIFE

6.ヘルドッグス

7.夜明けまでバス停で

8.この子は邪悪

9.グッバイ・クルエル・ワールド

10.ハケンアニメ!

洋画ワースト

1.アムステルダム

2.アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台

3.ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー

4.ドクター・ストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス

5.パーフェクト・ケア

6.ハウス・オブ・グッチ

7.Zola ゾラ

8.ナイトメア・アリー

9.シラノ

10.GUNDA グンダ

番外 トップガン マーヴェリック

ローカルな話題としては、福岡市博多区那珂に開業したショッピングセンター“ららぽーと福岡”の中に、東宝系のシネコンがオープンしたことが挙げられる。もっとも、ロケーションが市内中心地から外れていることもあり、いまだに足を運べていない。2023年には何とか都合を付けて行ってみたいと思っている。

日本映画の部

第一位 PLAN 75

第二位 香川一区

第三位 マイスモールランド

第四位 窓辺にて

第五位 マイ・ブロークン・マリコ

第六位 教育と愛国

第七位 こちらあみ子

第八位 ビリーバーズ

第九位 土を喰らう十二ヵ月

第十位 戦場記者

外国映画の部

第一位 ナワリヌイ

第二位 あのこと

第三位 キングメーカー 大統領を作った男

第四位 渇きと偽り

第五位 帰らない日曜日

第六位 スティルウォーター

第七位 ブルー・バイユー

第八位 GAGARINE ガガーリン

第九位 白い牛のバラッド

第十位 ベルファスト

2022年は“個人的な事情”によって映画館から遠ざかる時期が何回かあり、主要な作品をすべてチェック出来たとは言い難い。見逃した映画も少なくないだろう。しかしながら、何とかベストテンを選べるだけの本数をこなせたのは幸いだった。2023年からは“通常のペース”に戻せたらと思っている。

日本映画の一位作品は、まさしくアップ・トゥ・デートな題材を反則技とも言える御膳立てで扱い、しかもそれを成功させているという希有な例である。国家権力による人命収奪を描いているが、実際にこのような施策が考案されたら、意外と広範囲な支持を集めてしまう可能性があるのではないか。それだけ我が国の社会的状況は救いようが無いフェーズに突入している。

あと日本映画全体の傾向として、完全に“二極化”していることが挙げられる。私がベストテンに入れた映画と、巷で客を集めている作品群は別物だ。一般ピーブルは大手シネコンで全国拡大公開される映画以外に、邦画というものは存在しないと思っている。もちろんこのトレンドは随分前からあったのだが、近年それが昂進しているように見える。

客の入りが良いのは結構なことだが、その仕掛けがマンガやライトノベルやテレビドラマ等の映画化であることを見透かされている以上、所詮は“バブル”であろう。質的な発展が期待できるものではない。

外国映画のベストワンは2022年の一大ニュースに関連したドキュメンタリーの力作だ。現時点では“観るべき映画”の筆頭である。ハリウッド製の大作群はランクインさせていないが、これは別にアメリカ映画が特別見劣りしていたということではなく、レベルとしては“いつも通り”だ。少なくとも、面白い映画を企画・製作して観客動員を増やそうという真っ当なマーケティングが通用していることは、邦画界よりもマシである。

なお、以下の通り各賞も勝手に選んでみた。まずは邦画の部。

監督:早川千絵(PLAN 75)

脚本:今泉力哉(窓辺にて)

主演男優:山田裕貴(夜、鳥たちが啼く)

主演女優:永野芽郁(マイ・ブロークン・マリコ)

助演男優:三浦友和(ケイコ 目を澄ませて)

助演女優:玉城ティナ(窓辺にて)

音楽:レミ・ブーバル(PLAN 75)

撮影:松根広隆(土を喰らう十二ヵ月)

新人:嵐莉菜(マイスモールランド)、北村優衣(ビリーバーズ)

次は洋画の部。

監督:ダニエル・ロアー(ナワリヌイ)

脚本:オドレイ・ディワン、マルシア・ロマーノ(あのこと)

主演男優:イ・ソンギュン(キングメーカー 大統領を作った男)

主演女優:アナマリア・ヴァルトロメイ(あのこと)

助演男優:トロイ・コッツァー(コーダ あいのうた)

助演女優:ジュディ・デンチ(ベルファスト)

音楽:ジム・ウィリアムズ(TITANE チタン)

撮影:エリック・アレクサンダー・ウィルソン(ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ)

新人:オデッサ・ヤング(帰らない日曜日)、マディ・ジーグラー(ライフ・ウィズ・ミュージック)、

ソ・ユミン監督(君だけが知らない)

毎度のことながら、ワーストテンも選んでみた(笑)。

邦画ワースト

1.峠 最後のサムライ

演出・脚本・演技と、三拍子そろった(?)見事な駄作。とにかく、何も描けていない。製作側は“時代劇さえ作ればシニア層を大量動員できる”とでも思ったのだろうか。猛省を促したい。

2.SABAKAN サバカン

悪い意味で“子供をダシに使った”映画。筋書きのいい加減さは目に余る。

3.母性

4.シン・ウルトラマン

5.LOVE LIFE

6.ヘルドッグス

7.夜明けまでバス停で

8.この子は邪悪

9.グッバイ・クルエル・ワールド

10.ハケンアニメ!

洋画ワースト

1.アムステルダム

2.アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台

3.ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー

4.ドクター・ストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス

5.パーフェクト・ケア

6.ハウス・オブ・グッチ

7.Zola ゾラ

8.ナイトメア・アリー

9.シラノ

10.GUNDA グンダ

番外 トップガン マーヴェリック

ローカルな話題としては、福岡市博多区那珂に開業したショッピングセンター“ららぽーと福岡”の中に、東宝系のシネコンがオープンしたことが挙げられる。もっとも、ロケーションが市内中心地から外れていることもあり、いまだに足を運べていない。2023年には何とか都合を付けて行ってみたいと思っている。