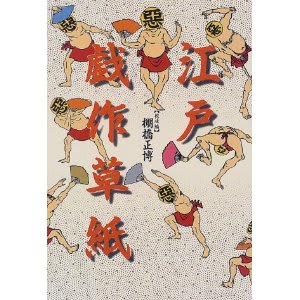

この本は笑えます

日本のマンガって もう民族性みたいなものなのね

これは舌切り雀から桃太郎の話になる

でっち上げのお話なのだけれど

親父ギャグ満載

読んでいるとそれがどんなギャグ?というのかは

当時の人口に膾炙していたことを知らないから

註を見ないと分からないというところもあるけれど

地口みたいなものは分かるし

子供時代の言葉遊びが 延々と昔から続いた遊びかあ と面白い

話は飛ぶが

わが田舎のこの地区のお葬式を巡るごちゃごちゃは

実にうんざり

私はこの地で死にたくない!

武蔵の親族の お葬式を巡る干渉に頭にきたことがあるが

ルーツはこれだ

私の親が死んだときも

仰天したが

お姑さんが亡くなったときは

ここ方式でやらねばならなかった?が

武蔵もあまり知らず 悲しむ暇もなく頭に来ていた

あああ

私が死んだら葬式はしないようにという遺言を

確認しなくちゃ

って

言っても

葬式は残った人のためのものでもあるし

よく考えないと

>この地区のお葬式を巡るごちゃごちゃは

具体的に教えてください。

私 順番で行くと思って参考に聞きたいのです。

私は、色々に変人と思われてるからです。

というのは

のこされたものは喪の仕事をきっちりとしないと

心に傷がのこるというのです。

愛するものを失うことは誰でもが通るものだけれど

それを

胸に収めて自分のものにするのは何かしら表現の形式が必要であって

多分

葬儀を巡る様々な儀式は

悲しむふさいでいるものに

祖先からの知恵で

一つの形を与えられてきたものだろうと

思うのね。

自分なりに自分のやり方で

例えば親の死を 乗り越える

なんて

誰でもどういう状況でもできるものではない

さまざまな形式的なことは

侮れない知恵が詰まっているものだな

と

思った

私の親の時は

七日ごとに坊さんは勝手にわが家に来ては

お経をあげて

お話をしていった

えんえん泣きながら

お坊さんのお経 お話をきいて

これはすごいなと思った

渺渺とした荒野を亡くなった魂が行く

そういうイメージのお経だかのお話で

ああ

坊さんは

カウンセラーだなあと思った

こうやって

ちゃんと親を送る手伝いをしてくれる

私は宗教も信じないし

スピリチュアルなものは受け付けないたちだけれど

ま 坊さんは幼友達でもあり

一層そう思ったのだろうけれど

喪った人によりそう技術も持って来てくれた

と

葬儀というものとそれに伴う行事は

残されたものの 喪の仕事として大事だなと思った。

そのころ

子供の

心の病について勉強もしていて

喪の仕事を済ませられなかった

彷徨うこどもの心について考えていたからかもしれない

>この地区のお葬式を巡るごちゃごちゃは

これはここには書けないから

後でメールします

これからおばさんのケアだわ